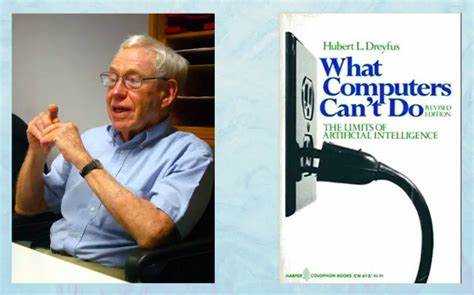

Хуберт Дрейфус — одна из ключевых фигур философии искусственного интеллекта, чьи взгляды сыграли значительную роль в переосмыслении потенциала и ограничений машинного разума. В противоположность многим оптимистичным ожиданиям первых исследователей AI, Дрейфус выступал с критикой, основанной на философских принципах и эмпирических наблюдениях, которые подчеркивали уникальность человеческого мышления и трудности его формализации. Его работы, такие как «Alchemy and AI» (1965), «What Computers Can't Do» (1972) и «Mind over Machine» (1986), стали оплотом против «златой эры» ранних обещаний искусственного интеллекта, когда ожидалось, что машины вскоре смогут овладеть всеми аспектами человеческого интеллекта. Основное направление критики Дрейфуса было связано с тем, что он отвергал символическое понимание интеллекта, доминировавшее в начале исследований искусственного интеллекта. Его аргументы базировались на философии континентального направления, в частности взглядах Мерло-Понтии и Хайдеггера, которые подчеркивали роль тела, ситуации и контекста в человеческом понимании мира.

Согласно Дрейфусу, интеллектуальная деятельность человека во многом опирается на неявные, интуитивные и бессознательные процессы, которые невозможно свести к формальным правилам или алгоритмам. Именно эта особенность человеческого мышления, по мнению философа, делала невозможной успешную реализацию искусственного интеллекта, каким его тогда представляли исследователи. В центре его критики оказались четыре базовые философские предпосылки, которые, по мнению Дрейфуса, лежали в основе AI и считались аксиомами внутри сообщества исследователей. Первая — биологическая предпосылка, утверждающая, что мозг состоит из дискретных операций, аналогичных включению и выключению электронных компонентов. Вторая — психологическая, которая рассматривает ум как устройство, работающее по правилам обработки информации.

Третья — эпистемологическая, предполагающая, что все знания можно формализовать. И четвертая — онтологическая, которая предполагает, что мир состоит из независимых фактов, которые могут быть представлены отдельными символами. Дрейфус доказывал, что каждая из этих предпосылок либо не подтверждается эмпирическими данными, либо несовместима с реальной природой человеческого познания. Особенно важно в его критике было различие между «знанием как умением» (knowing-how) и «знанием как информацией» (knowing-that). По мнению Дрейфуса, человеческая экспертиза и навыки базируются именно на знании как умении — глубоком, контекстном и часто бессознательном понимании ситуации.

Это знание невозможно свести к набору правил или символов, потому что оно проявляется в нашей способности ориентироваться в мире благодаря телу, культуре и личному опыту. Понимание этого различия дало основания отчетливо увидеть, почему символическое AI, основанное на логике и формальных операциях, даже при огромных вычислительных мощностях испытывает фундаментальные трудности с имитацией человеческого интеллекта. Важно отметить, что когда Дрейфус впервые выступил с этими идеями в 1960-х годах, он столкнулся с враждебной реакцией и даже насмешками со стороны многих экспертов в сфере AI. Его обвиняли в сосредоточенности на узко специализированных философских проблемах, далеких от прагматических изысканий исследователей. Вместе с тем спустя десятилетия многие из его идей получили подтверждение благодаря развитию новых направлений в искусственном интеллекте и когнитивных науках.

В частности, подходы, известные как субсимволические, например нейронные сети и машинное обучение, в определенной степени реализуют то, что Дрейфус называл «знанием как умением» — автоматическим, интуитивным реагированием на ситуации без явной символической обработки. С течением времени интеллектуальная общественность отметила, что грандиозные прогнозы ранних AI-энтузиастов не сбылись. Например, знаменитые предсказания о создании компьютерных чемпионов по шахматам, доказательстве математических теорем или программной замене психологических теорий так и не реализовались в обозначенные сроки. Подобная история подтвердила правоту критики Дрейфуса, который утверждал, что мышление человека нельзя свести к пошаговому перебору вариантов или к алгебраическому манипулированию символами. Человеческое мышление намного глубже и включает бессознательные навыки, культурные и телесные основания осознания ситуации.

Позже многие исследования в области когнитивной психологии и экономической теории приняли форму, которая уважительно относилась к интуитивным аспектам мышления. К примеру, труды Даниэля Канемана и Амоса Тверски выявили, что человеческий мозг функционирует на двух уровнях — быстром интуитивном и медленном рассудочном. Эти открытия в психологической науке, хоть и шли независимо от философских идей Дрейфуса, наше понимание особенностей человеческого мышления значительно углубили и отчасти подтвердили его выводы. В последние десятилетия, однако, активное развитие искусственного интеллекта и появление моделей глубинного обучения вернули к обсуждению вопросы, которые Дрейфус считал принципиально нерешаемыми для машин. Современные нейросетевые системы, оперирующие огромными объемами данных и статистическими закономерностями, достигают результатов, которые ранее казались недостижимыми.

Тем не менее философ продолжал настаивать, что эти достижения по своей сути остаются специализированными и не приближают создание полноценно мыслящей машины в человеческом понимании. Его последняя критика касалась необходимости не просто создавать автономные реактивные системы, а разработать искусственный интеллект, глубоко интегрированный в тело, культуру и контекст, обладающий способностью учиться и понимать значимость мира так, как это делает человек. Ключевой аспект его философской позиции — признание того, что понимание берет начало в конкретном теле и ситуации, что интеллект всегда связан с практикой и миром, в котором существует субъект. Отсюда следует, что искусственный интеллект не может быть просто вычислительной машиной, выполняющей формальные операции, а должен учитывать феноменологические характеристики человеческого бытия, его эмбодимент и взаимодействие с окружением. Являясь переходом от классического рационализма к более сложным и целостным взглядам, критика Дрейфуса вносит фундаментальный вклад в современную философию AI и стимулирует дискуссии о том, каким будет следующий шаг в развитии технологии.

В заключение стоит отметить, что наследие Дрейфуса в области искусственного интеллекта является одновременно вызовом и вдохновением. Его идеи заставляют специалистов не упрощать человеческий интеллект до набора алгоритмов и символов, и могут способствовать развитию более гибких, адаптивных и осмысленных систем. В современном мире, где AI все глубже проникает в повседневную жизнь, взгляды Дрейфуса напоминают о важности философского осмысления технологического прогресса и о необходимости учитывать глубинные особенности человеческого бытия при создании будущих систем искусственного интеллекта.