Математические соревнования традиционно ориентированы на строго формализованные задания, где участникам предлагается решить заранее определенные задачи или доказать конкретные утверждения. Однако в последние годы обсуждается концепция открытого формата — когда участникам предлагается создавать собственные интересные математические закономерности и самостоятельно доказывать их справедливость. Такой подход изначально кажется более творческим и может способствовать развитию более глубоких аналитических навыков, но одновременно порождает множество вопросов, связанных с методикой проведения и оценкой таких соревнований. Концепция открытого формата в математических состязаниях подразумевает, что конкурсантам выдается определенная область или тема, в рамках которой необходимо самостоятельно выявить интересный паттерн или гипотезу, а затем представить строгое доказательство, подтверждающее её истинность. Это отходит от классического стандарта, где задача четко сформулирована, и баллы начисляются за способы ее решения и итоговый ответ.

Открытый формат стимулирует интеллектуальное творчество, критическое мышление и умение формулировать и проверять гипотезы, что приближает участников к реальной научной практике. Один из ключевых аспектов, вызывающих дискуссию, — сложность объективного оценивания в таких условиях. В традиционных конкурсах критерии строго регламентированы: правильность решения, полнота доказательства, оригинальность подхода. В открытом формате задание становится принципиально субъективным, поскольку достоинство найденной закономерности зависит от ее глубины, новизны и значимости, что неизбежно влечет за собой необходимость экспертной оценки, а не автоматизированной проверки. Это порождает идею создания рейтингов и баллов не просто за правильность, но за «интересность» или «креативность» гипотезы.

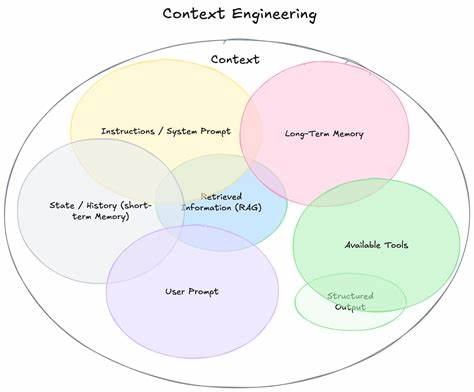

В этом случае важным становится создание прозрачных параметров оценки, направленных на стимулирование поиска существенных, а не поверхностных закономерностей. Отметим, что некоторые современные концепции, основанные на экспертных панелях с доказанной квалификацией, могут помочь смягчить субъективный элемент и повысить объективность итогового вердикта. Интересно также отметить мнение, что открытый формат может быть особенно устойчив к автоматизации и вмешательству искусственного интеллекта. Современный ИИ хорошо справляется с задачами, в которых четко заданы правила и критерии оценки, однако поиск новых первопричин и создание нестандартных гипотез представляет для него существенно более сложный вызов. Тем не менее, с ростом возможностей ИИ, данный аргумент требует постоянного переосмысления и обновления.

Как один из вариантов решения проблемы оценивания предлагается реализация соревнований в два этапа. На первом этапе участникам дается узкая тема для исследования, и они должны выдвинуть и доказать собственную гипотезу. На втором этапе все гипотезы предоставляются участникам для проверки и опровержения, при этом начисляются дополнительные баллы за доказательства чужих сложных гипотез или выявление ошибок. Такой подход стимулирует не только творческий поиск, но и критическую экспертизу, что способствует укреплению математической культуры и обмену знаниями. Запуск онлайн-платформы с открытыми соревнованиями может стать идеальным полигоном для апробации указанной модели.

В сетевом формате возможна более свободная и гибкая организация, что позволит экспериментировать с форматами заданий и правилами оценивания без жестких бюрократических ограничений. Анализ результатов и обратная связь от участников помогут постепенно выработать наиболее продуктивный и справедливый формат. Смена парадигмы математических состязаний не только разнообразит существующие модели и задачи, но и имеет потенциал для формирования новой генерации математиков, умеющих мыслить нестандартно и самостоятельно строить доказательства, приближая их к роли исследователей и профессоров, а не просто к решателям задач. Этот переход способствует развитию навыков, крайне востребованных в научной деятельности и прорывных технологиях. Тем не менее, открытый формат сопряжен с задачами.

Помимо сложностей оценивания, необходимо обеспечить равенство условий для всех участников, чтобы исключить преимущество тех, кто получает предварительный доступ к материалам или пользуется внешними ресурсами. Важным также является поддержка и обучение, поскольку многие конкурсанты привыкли к стандартным задачам, и переход к свободному творчеству может оказаться психологически и методологически непростым. В целом, обсуждение необходимости и возможностей введения открытого формата в математические соревнования отражает более широкие тенденции в образовании и науке, где креативность и исследовательское начало становятся всё более значимыми. Внедрение таких форматов открывает новые горизонты для развития математического сообщества и повышает престиж соревнований как площадки для настоящего научного поиска. Появление новых моделей требует времени, гибкости и активного диалога между организаторами, участниками и экспертами.

Но именно в таких экспериментах заложен потенциал трансформации математического олимпиадного движения, формирующего не просто решателей задач, а создателей новых научных идей и законов природы, описанных через язык математики.