За последние десять лет феномен «позы силы» приобрёл широкую известность, вызвав живую дискуссию в научном сообществе и за его пределами. Вдохновлённые работой трёх американских исследователей, Dana Carney, Amy Cuddy и Andy Yap, учёные впервые предложили идею, что простое принятие определённых поз на короткое время способно влиять на наши психологические состояния, гормональный фон и поведение. Обнаружено, что расширенные и открытые позы (например, «расправленные плечи» или раздвинутые ноги) могут повысить чувство власти и уверенности, тогда как скрученные и сжатые позы, напротив, способствуют ощущению беспомощности и тревоге. Эта базовая идея породила целый пласт исследований, бодибилдинга и даже настольных тренингов по саморазвитию, однако её научная надёжность постепенно подверглась серьёзной проверке. Изначально в статье 2010 года сообщалось об эффекте в трёх ключевых аспектах: субъективном эмоциональном восприятии, гормональных изменениях и поведенческих последствиях.

Повышение уровня тестостерона, снижение кортизола и готовность к риску обусловливались только минутным удержанием позы. Эти результаты выглядели революционными, давая убедительный аргумент в пользу практического применения «позы силы» в повседневных стрессовых ситуациях — от собеседований до публичных выступлений. Несмотря на небольшую выборку (42 человека), открытие привлекло огромное внимание общественности, особенно после мощной презентации Amy Cuddy на TED в 2012 году, которая стала одной из самых популярных за всю историю этого форума. Однако по мере распространения популярности идеи, в академической среде начали появляться сомнения и критика. В 2015 году более масштабные исследования с участием двухсот человек, проведённые группой из Цюрихского университета, не подтвердили влияние позы силы на гормональные и поведенческие показатели, хотя субъективные ощущения власти у испытуемых сохранялись.

Споры разгорелись не на шутку — оригинальные авторы указывали на методологические особенности и различия в протоколах, а критики требовали более жёстких научных доказательств. Это столкновение вошло в контекст более широкого кризиса воспроизводимости в психологии, когда множество известных исследований было подвергнуто перепроверке с негативным результатом. В 2016 году Dana Carney признала, что уже не верит в реальность эффектов «позы силы» в первоначальном понимании, что стало шоком для многих приверженцев идеи и широкой публичности. Тем не менее, научный диалог не прекратился. В 2017 году было опубликовано особое издание журнала Comprehensive Results in Social Psychology, в котором несколько предварительно зарегистрированных исследований подтвердили отсутствие значимых изменений в гормональном и поведенческом аспектах.

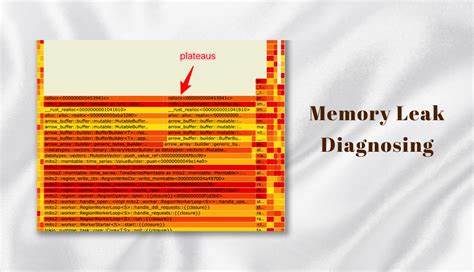

При этом, несмотря на негативные результаты по объективным измерениям, субъективное ощущение личной мощи сохранялось статистически значимым, что поставило вопрос о природе и значении этого феномена с новой стороны. Параллельно с этим велись дискуссии вокруг методики анализа публикаций — так называемого p-кривого анализа, позволяющего выявлять потенциальные искажения в результате публикационной предвзятости и манипуляций с данными. Одни исследования, исключающие субъективные показатели, находили слабую или отсутствующую доказательную базу для эффекта, другие, включая ощущения власти как ключевой результат, заявляли о наличии «сильных» доказательств. Таким образом, вопрос о практической значимости и научной надёжности «позы силы» оставался неоднозначным. Важным вкладом в 2019 году стала критика от исследователя Marcus Credé, указавшего, что большинство работ не учитывают нейтральное состояние в экспериментальных контролях.

Это значимый момент, потому что без сравнения с позой, не вызывающей особых эмоций или состояний, невозможно точно определить, обусловлено ли улучшение настроения расширенной позой или ухудшение — сжатой. Последующие метаанализы, проведённые в 2020 году, включая масштабное исследование, объединившее данные почти 7 тысяч участников, подтвердили, что наиболее значимое влияние наблюдается за счёт негативного эффекта от контрактных поз, а не позитивного — от расширенных. Такие результаты открывают новые горизонты в понимании механизма влияния поз на эмоции и поведение. Также исследователи отметили важность контекстуальных условий — ситуации, в которой человек находится во время выполнения позы. Несоответствие между позой и внутренним эмоциональным состоянием, например, попытка принять уверенную позу при личном провале, могло даже вызывать обратный эффект — усиление дискомфорта и тревоги.

Это подчеркивает необходимость учёта индивидуальных особенностей и психологического настроя при применении «поз силы» на практике. Несмотря на бурю критики и неоднозначные данные, Amy Cuddy продолжает поддерживать позитивную перспективу, считая результаты последних метаанализов подтверждением существования эффекта и основания для дальнейших исследований и практических применений. Её новый фокус смещается в сторону более осторожного и научно обоснованного подхода, который мог бы помочь людям лучше осознавать собственное тело и внутренние ресурсы без чрезмерных претензий на универсальные чудо-решения. Подводя итоги, можно сказать, что за десятилетие своего существования «поза силы» прошла через этапы восхищения, озлоблённой критики и научного уточнения. Сегодня она представляет собой интересный и сложный психологический феномен, в котором ясно прослеживается влияние на субъективное восприятие собственной власти и уверенности, тогда как влияние на биологические маркёры и объективное поведение осталось спорным.