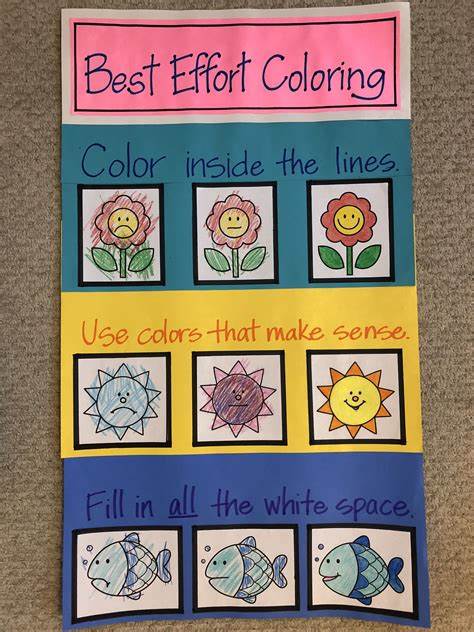

Цвет — один из важнейших аспектов визуальной коммуникации. Мы привыкли думать, что цвет всегда точен и передает реальность, но в мире цифрового видео и изображений цвет – это всегда нечто условное, попытка воспроизвести истинный оттенок света и материала. Фраза «все цвета — это попытка» или «all color is best effort» отражает фундаментальную проблему, с которой сталкиваются создатели и обработчики контента: абсолютной точности цвета добиться невозможно. Именно этот нюанс определяет многие технические и творческие решения, и понимание его поможет лучше разбираться в сложностях цвета в цифровом виде и почему даже самые современные технологии не дают нам идеала. Появление удивительных, но мистических артефактов при работе с цветом — первый тревожный звонок, который доказывает, что цвет – это баланс многих факторов, а не универсальная константа.

Одно из недавних наблюдений связано с тем, как сложные видеоредакторы, используемые для монтажа видео, сталкиваются с проблемами передачи прозрачных слоев и наложения эффектов. Например, при работе с изображениями с прозрачностью, взятыми из браузера, при попытке вычистить фон с помощью продвинутых ключей (3D Keyer, Ultra Keyer и прочих) порой возникают странные цветовые пятна или «точки» — которых нет на оригинальной картинке или в исходном виде. Эти артефакты становятся особенно заметными при масштабировании изображения и наложении размытия Tilt-shift. И что самое удивительное — при воспроизведении в полной длительности и полном разрешении они исчезают, но при остановке кадра или воспроизведении в уменьшенном разрешении становятся наглядной головоломкой для профессионалов. Такие эффекты вызывают вопросы не только к алгоритмам работы видеоредакторов, но и к фундаме нтам обработки цвета в цифровой видеосъемке.

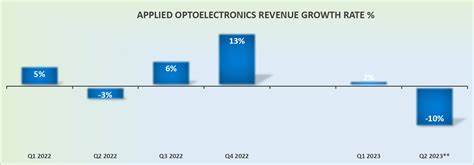

Важнейшим аспектом является выбор цветового пространства. Яркое изображение, снятое, например, на iPhone, может иметь разные цветовые характеристики в зависимости от того, в каком цветовом пространстве оно сохранено: sRGB, Rec.709, P3-D65, Rec.2020 или HDR-форматы Hybrid log-gamma (HLG), PQ и прочие. Различия между этими системами настолько велики, что один и тот же кадр может выглядеть иначе на экране видеоредактора, смартфона, ТВ с поддержкой HDR или обычного монитора.

При этом каждое цветовое пространство обладает собственными ограничениями по охвату цветовой гаммы и яркости (динамическому диапазону), а значит неизбежны компромиссы. sRGB — наиболее распространённое цветовое пространство, используемое в интернете и устройствах потребительского уровня. Оно имеет хорошее соответствие восприятию человеческого глаза и достаточно ограниченный охват цветов, который соответствует среднему дневному освещению с температурой около 6500 К (стандарт D65). Его гамма коррекции (опто-электронная трансферная функция, OETF) достаточно близка к традиционной гамме 2.2, предназначенной для отображения на стандартных мониторах.

В то же время, видео- и киноиндустрия чаще работает с Rec.709 и DCI-P3 — с более широким охватом цветов и другими гамматическими характеристиками. P3, например, применяется при профессиональной постобработке для отображения более насыщенных и глубоких оттенков, особенно красного и зеленого. Но и это пространство уступает по охвату Rec.2020, которое разработано специально для HDR с возможностью отображения значительно более большого диапазона цветов и яркости.

Понимание причин такого разнохарактерного поведения цвета начинается с трансферных функций. OETF — это функция, которая кодирует реальные световые данные (интенсивность света, попадающего на сенсор камеры) в цифровую 8- или 10-битную палитру, эффективно сжимая динамический диапазон и распределяя значения так, чтобы сохранить видимые детали при ограниченном количестве бит. Это делается, потому что человеческий глаз гораздо больше воспринимает различия в темных оттенках, чем в ярких, и гамма-коррекция помогает лучше использовать доступный диапазон кодирования цвета, избегая потери информации. Дисплеи используют обратную функцию – EOTF (электро-оптическая трансферная функция) – для преобразования цифрового сигнала обратно в свет. Этот электронно–оптический процесс отвечает за то, как ярко и в каких оттенках отобразится цвет на экране.

В настоящих условиях на итоговый результат влияет множество факторов: характеристики монитора, качество калибровки, максимальная яркость и контрастность, а также программа, на которой осуществляется воспроизведение. HDR-технологии ещё усложняют задачу: они расширяют динамический диапазон световых уровней, позволяя отображать более яркие или темные тона, которые просто не поместятся в традиционных SDR-цветовых пространствах. Однако именно благодаря этому яркие точки и цвета выглядят реалистичнее, четче и насыщеннее. HDR требует использования новых трансферных функций, таких как HLG и PQ, которые обеспечивают обработку интенсивностей света и цветов в значительно более широком диапазоне, но и ставят перед системами новую задачу по правильному отображению. Это приводит к другому вызову — тонированию и маппингу гаммы.

Например, при проигрывании Rec.2020-видео на устройстве, рассчитанном на Rec.709, цвета будут не только обрезаны («сжаты» к ограниченному цветовому пространству), но и искажены по яркости и контрастности. Создатель контента должен учитывать эти несоответствия, используя сложные алгоритмы, позволяющие адаптировать цвета под целевой экран, чтобы избежать «выгорания» оттенков и потери деталей. Не стоит забывать и о формате файла, где видео кодируется в H.

265 (HEVC) с последующей упаковкой цветовых коэффициентов в метаданные. Именно там описываются цветовые характеристики — номера, которые указывают устройство-рецивер, как правильно интерпретировать цвета: от традиционного SDR-рек.709 до расширенного HDR и широкого цветового охвата. Сложности возникают даже при постобработке в популярных монтажных программах. Иногда при работе с прозрачными слоями и ключами (инструментами для удаления фонов и цветовых элементов) можно получить странные цветовые шумы и точки, которые возникают из-за несоответствий в представлении цвета, альфа-канала и различных внутренних форматов.

Это не просто глитчи — это проявления ограничений обработки и сглаживания в различных битовых глубинах и вычислительных форматах – например, с плавающей точкой или фиксированной. Многие попытки обойти эти проблемы — использование разных цветовых пространств, ключей, ограничителей гама, дополнительных узлов — пока не дают идеального решения. Проблема также затрудняет работу с эффектами вроде Tilt-Shift Blur, когда даже самый слабый эффект усиливает артефакты, превращая мелкие точки в пятна и цветовые разводы. Знание о трансферных функциях помогает не только лучше понять процесс, но и изначально правильно настраивать съемку, монтаж и цветокоррекцию. Например, при съемке на современные iPhone с включённым HDR результат может сильно отличаться от съемки в SDR-режиме или через сторонние камеры и приложения, что видно по распределению цветов на диаграммах CIE и парадных скопах, представляющих каналы RGB.