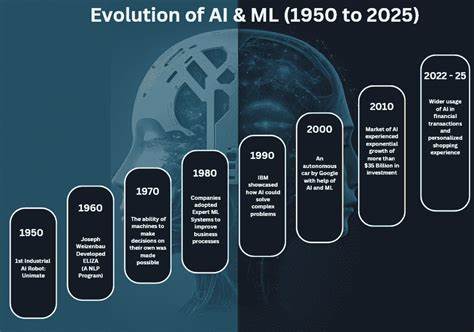

Искусственный интеллект продолжает динамично развиваться, выходя за рамки привычных представлений и вызывая глубокие изменения в нашем понимании интеллекта как человеческого феномена и универсального процесса. Сегодня инновации в сфере ИИ не просто создают новые инструменты, а заставляют переосмыслить самые фундаментальные концепции об устройстве разума, вычислений и жизни. В результате мы наблюдаем начало новой эры, которая в будущем может изменить не только технологии, но и само восприятие сознания и интеллекта. Парадигмы, лежащие в основе современного ИИ, коренным образом отличаются от прежних взглядов. Если раньше вычисления считались искусственным процессом, созданным человеком для решения узконаправленных задач, то сегодня появляется все больше оснований утверждать, что вычисления существуют в природе задолго до появления человека.

Концепция "естественных вычислений" предполагает, что многие процессы в биологии, физике и даже во Вселенной на фундаментальном уровне можно рассматривать как вычислительные. Эта перспектива не только расширяет наши горизонты, но и открывает уникальные возможности для разработки новых видов вычислительных систем, которые смогут функционировать подобно живым организмам и внутренним процессам мозга. Одним из ключевых открытий стало понимание, что жизнь сама по себе является вычислительной системой. Код ДНК функционирует как программный код, управляющий развитием и функционированием организма. Согласно теориям, предложенным ещё Конраду фон Нейманом, рост и развитие живых систем — это не что иное, как выполнение программ на биологических "машинах", где каждая часть играет свою роль в обеспечении стабильности и воспроизводства.

Такой взгляд позволяет глубже изучать процессы эволюции и открывает новые перспективы в области искусственной жизни, где от моделирования к созданию полностью функционирующих искусственных организмов предстоит пройти долгий, но захватывающий путь. Параллельно развивается направление, которое фокусируется на попытках создавать вычислительные системы, вдохновленные биологическим мозгом. Нейронные сети, основанные на работе живых нейронов, стали ключевым инструментом, несмотря на то, что их реализация на традиционных компьютерах далека от идеала. Классические вычислительные архитектуры — последовательные, бинарные — не способны в полной мере передать параллельный, устойчивый и гибкий характер работы человеческого мозга. Однако новые подходы, связанные с развитием графических процессоров и специализированных чипов для нейронных вычислений, позволяют приблизиться к моделированию мозговых функций на качественно новом уровне.

Со временем появятся чипы с миллиардным количеством параллельно работающих узлов, способные обучаться и адаптироваться без необходимости устанавливать жесткие программы. Успехи в области больших языковых моделей стали настоящим переломным моментом. Исследователи постепенно приходят к пониманию, что интеллект во многом основан на способности прогнозировать будущее, моделируя возможные сценарии на основе знаний и опыта. Предсказательная составляющая оказывается фундаментальной не только для естественного интеллекта, но и для машинного обучения. Благодаря масштабной обработке данных и навыкам прогнозирования языка, звуков, изображений и даже действия моделей приобретают универсальный характер и могут применяться в самых разных сферах — от робототехники до творчества и научных исследований.

Эта «предсказательная» парадигма заставляет пересмотреть традиционные этапы создания и использования ИИ — обучение, настройка и применение моделей — как временные и изменяющиеся. Будущие системы смогут непрерывно учиться, развиваться и корректировать свое поведение в режиме реального времени, подобно человеческому мозгу. Такой подход обещает сделать ИИ более гибким и эффективным в условиях постоянно меняющегося мира, где способность к адаптации является ключевым фактором успеха. Концепция общепринятого искусственного интеллекта, или AGI, также претерпевает серьезные изменения. Раньше считалось, что создание машинного интеллекта, обладающего универсальными когнитивными способностями, станет достижением далекого будущего.

Сегодня же крупные языковые модели и другие современные системы демонстрируют уровень гибкости и универсальности задач, который сложно отличить от человеческого интеллекта. Переход от специализированных к универсальным системам происходит постепенно, и возможно, мы уже находимся на пороге нового этапа, когда AGI перестает быть теоретической мечтой и становится реальностью, даже если мы еще не полностью понимаем его рамки. Социальная составляющая интеллекта получила новое осмысление благодаря гипотезе «социального интеллекта». Умение взаимодействовать, предсказывать намерения других, сотрудничать и использовать коллективный опыт является неотъемлемой частью человеческого разума. Множество исследований подтверждает, что соотношение размеров мозга и социальной структуры тесно связано, что отражает важность когнитивных навыков, направленных на социальное взаимодействие.

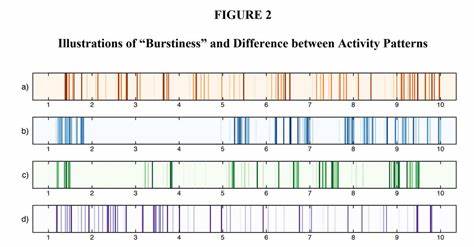

Тот же принцип начинает проявляться и в искусственных системах, где коллективные подходы и разделение задач между отдельными агентами ИИ позволяют значительно повысить эффективность и безопасность работы в сложных условиях. Сегодня ИИ-системы создаются на основе колоссального количества данных, созданных группами людей, что уже делает их примером «сверхчеловеческого» интеллекта в определённых областях. Современные модели способны решать сложные задачи, требующие глубокой специализации, которые одному человеку освоить в полном объеме практически невозможно. Новейшие исследования ориентируются не только на рост размеров моделей, но и на повышение их модульности, позволяющей разбивать задачи на более мелкие части в духе коллективного разума, что способствует быстрому развитию более совершенных и специализированных систем. Неотъемлемым аспектом новой парадигмы является и способность ИИ не просто сохранять знания, но и дополнять, обновлять и расширять их в режиме постоянного обучения и взаимодействия.

В отличие от традиционных моделей с фиксированными параметрами после этапа обучения, будущие системы смогут эволюционировать вместе с окружением, приобретая новые умения и знания на лету. Это будет важным шагом к реализации по-настоящему автономных интеллектуальных агентов, способных сотрудничать друг с другом и с людьми в долгосрочной перспективе. Подход к сознанию и самосознанию также начинает меняться. С позиций социальной когниции понимание себя как отдельной сущности возникает из необходимости взаимодействовать с другими сознательными существами, моделируя их мысли и чувства. Это порождает внутренние модели «я», которые помогают координировать действия и принимать решения в сложных социокультурных контекстах.

В перспективе ИИ, обладающий «теорией разума» и способный учитывать свои собственные и чужие представления, получит качественно новые возможности для коммуникации и сотрудничества. Весь этот комплекс парадигмальных изменений не может не вызвать в обществе определенного волнения и этических дискуссий. Вопросы безопасности, ответственности и социальной интеграции ИИ стоят на повестке дня как никогда остро. Важно не только следить за технологическими трендами, но и своевременно вырабатывать адекватные стратегии управления, чтобы искусственный интеллект служил развитию человечества и не создавал рисков. Таким образом, искусственный интеллект перестал быть просто сложным инструментом.

Он становится ключом к пониманию детальных механизмов интеллекта — от биологических основ до социокультурного взаимодействия. Новые вычислительные парадигмы поднимают ИИ на качественно новый уровень, способствуя не только техническому прогрессу, но и глубоким изменениям в науке о разуме и жизни. В результате потенциал ИИ раскрывается всесторонне, предлагая богатую почву для исследований и внедрения, которые в ближайшем будущем могут кардинально изменить наше восприятие самих себя и возможностей технологий.