В последние десятилетия изменения в метеорологических и климатических процессах активно исследуются учёными по всему миру, особенно в контексте влияния человеческой деятельности на глобальное потепление. Одной из ключевых тем стала роль атмосферных аэрозолей — мелких частиц, которые оказывают существенное влияние на климат, отражая солнечный свет и изменяя характеристики облаков. Изучение процесса очистки атмосферы в Восточной Азии за последние годы раскрывает неожиданные последствия для глобальной температуры, а именно вклад этой очистки в ускорение потепления всего земного шара. Аэрозоли, преимущественно сульфатные частицы, образующиеся в результате выбросов диоксида серы (SO2), традиционно рассматривались как факторы, охлаждающие поверхность Земли, снижая тем самым эффект парниковых газов. Несмотря на то, что выбросы этих веществ связаны с загрязнением воздуха и проблемами для здоровья, их присутствие в атмосфере помогало частично маскировать интенсивность глобального потепления, действуя как своего рода климатический тормоз.

В частности, Китай, входящий в состав Восточной Азии и являющийся одним из крупнейших мировых эмитентов диоксида серы, приступил к масштабной программе снижения выбросов ещё в начале 2010-х годов. Влияние государственно-административных мер по борьбе с загрязнением воздуха ощущается в стабильном сокращении эмиссии SO2 порядка на 75%. Эта инициатива, направленная на улучшение качества воздуха и охрану здоровья населения, является уникальным примером экологической политики с быстрым снижением аэрозольного загрязнения. Последствия этого процесса оказались гораздо более сложными, чем предполагалось изначально. Несмотря на локальные экологические выгоды и улучшение качества жизни, сокращение аэрозолей в атмосфере привело к тому, что часть ранее «маскированного» парникового эффекта стала проявляться более явно.

Большой объем современных исследований, опираясь на модели Земной системы, выявил прямую связь между очисткой атмосферы Восточной Азии и возрастанием глобального среднегодового повышения температуры поверхности, особенно с 2010 года. Многоуровневый анализ с использованием восьми современных климатических моделей, включая результаты проекта RAMIP, демонстрирует, что снижение ежесуточных выбросов SO2 на 20 Тераграмм в год (примерно 75% от уровня 2010 года) вызвало глобальное потепление в среднем на 0,07 градуса Цельсия. Эта цифра может показаться незначительной, но в масштабе глобального климата она играет важнейшую роль, внося значительный вклад в увеличение общей скорости потепления за последнее десятилетие. Эти моделирования подтверждаются спутниковыми наблюдениями, фиксирующими снижение аэрозольной оптической толщины (AOD) над Восточной Азией, что указывает на уменьшение концентрации в атмосфере отражающих частиц. Более низкий уровень аэрозолей приводит к уменьшению отражения солнечного излучения в космос и, следовательно, к увеличению поступающей на поверхность Земли солнечной энергии, что вызывает рост температуры.

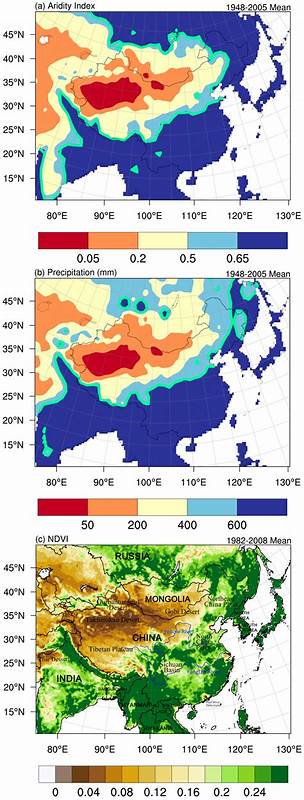

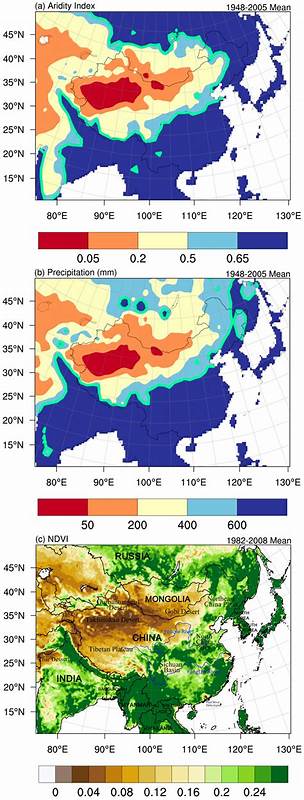

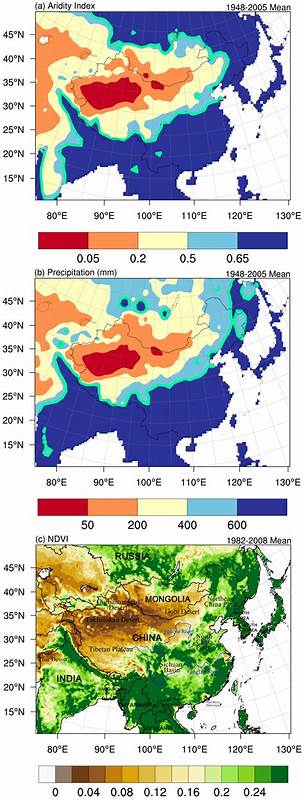

Региональные эффекты также заметны – модельные данные указывают на значительное потепление в основном в Восточной и Северной части Китая и на прилегающих морских акваториях Северной части Тихого океана. Это вызывает расширение зоны потепления, охватывающей крупнейшие части Северной Америки, а также способствует усилению определённых климатических феноменов, таких как арктическое усиление тепла. Источником внутреннего усложнения этого процесса является взаимодействие аэрозолей с облаками, которое высоко варьируется в разных моделях из-за различий в представлении микрофизики облаков. Наиболее существенным фактором является уменьшение количества низких облаков над северо-восточным Тихим океаном, где аэрозоли способны усиливать отражение солнечного излучения. Очистка атмосферы уменьшила этот эффект, послужив одной из причин снижения альбедо региона и, как следствие, повышению температуры поверхности.

Ещё одним важным аспектом стало влияние на баланс энергии на верхней границе атмосферы – топе атмосферы (TOA). Исследования показывают, что уменьшение концентрации аэрозолей вызывает увеличение количества солнечной энергии, поглощаемой земной системой, что свидетельствует о возрастании радиационного дисбаланса. Этот эффект фиксируется и в спутниковых наблюдениях (CERES). Наблюдаемое повышение радиационного тепла особенно выражено над Северной частью Тихого океана, совпадая с регионом увеличения температуры, что указывает на прямую взаимосвязь между этими процессами. Влияние китайского и регионального сокращения выбросов аэрозолей не в полной мере отражено в старых климатических моделях и инвентарях эмиссий, что ранее приводило к занижению их роли в глобальном потеплении.

Последние обновления наборов данных и более точное моделирование позволя ют раскрыть истинный масштаб и интенсивность воздействия. Это особенно важно для прогнозов будущих климатических изменений, узнавания механизмов регионального и глобального климата и корректировки политических стратегий. Параллельно с аэрозольным фактором, необходимо учитывать и другие изменения, например, ускорение роста концентрации метана, а также сокращение выбросов диоксида серы со стороны международного судоходства после введения новых экологических регламентов. Хотя данные процессы также способствуют повышению температуры, их вклад в ранний период 2010-х годов был сравнительно менее значимым в масштабах глобального климата, чем очистка атмосферы Восточной Азии. Необходимо отметить, что «размаскировка» первоначально скрытого парникового эффекта вследствие снижения аэрозольного охлаждения предстает как сложный и неоднозначный процесс, который требует взвешенного подхода при оценке климатической политики.