Современное общество переживает беспрецедентный сдвиг в восприятии взрослости и зрелости. Платформы, подобные TikTok, становятся зеркалом не только молодежной культуры, но и отражением глубокого желания взрослых сохранить ощущение юности, избегая полного принятия ответственности и зрелости. Этот феномен порождает культурное пространство, в котором взросление перестает быть естественным этапом жизни, а вместо этого превращается в навязанный и зачастую отрицаемый процесс. TikTok, несмотря на свой имидж молодежного приложения, по сути, служит ареной, где взрослые стремятся снова ощутить себя подростками или, по крайней мере, удержать этот этап жизни как можно дольше. Такой эффект достигается благодаря тому, что короткие видео формируют особый ритм восприятия информации — быстрый, поверхностный, эмоционально насыщенный, но лишенный глубокого контекста.

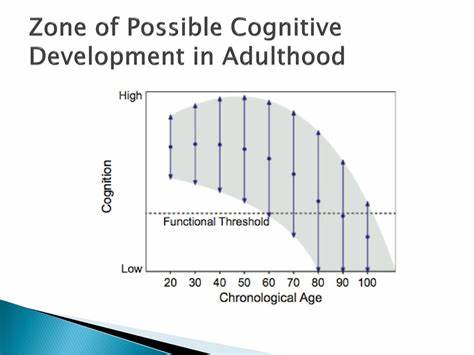

В результате погружение в этот поток становится сродни пребыванию в состоянии постоянного «зависания» между детством и взрослостью. Это явление имеет свои корни не только в особенностях платформы, но и в более широких культурных процессах, которые можно назвать инфантилизацией общества. Современные взрослые все чаще выбирают поведение и интересы, традиционно ассоциируемые с юностью. Коллекционирование игрушек, увлечения поп-культурой, отказ от традиционных жизненных этапов, таких как вступление в брак или рождение детей, становятся частью нового культурного ландшафта. Это не просто смена приоритетов, а глубокий отказ от ответственности, который охватывает целые слои населения и порождает серьезные социальные и психологические последствия.

Некоторые критики такого изменения указывают на то, что склонность к длительной юности существовала в обществе и раньше, называли это «синдромом Питера Пэна» у поколений бэби-бумеров. Однако сегодняшняя отказная культура взросления выделяется своей откровенностью и даже гордостью в том, что взрослость игнорируется, а переход к зрелости воспринимается как нечто нежелательное или лишенное ценности. Люди открыто заявляют о своих «внутренних подростковых» склонностях, не испытывая при этом стыда и не видя необходимости менять свой образ жизни в соответствии с возрастом. Этот феномен становится особенно заметным в медийном пространстве. Контент, направленный на «взаимность» и «сопереживание», нацеливается не на развитие личностных качеств и приобретение опыта, а на постоянное подтверждение своей принадлежности к определенной социальной группе, основанной скорее на чувствах и впечатлениях, чем на реальных достижениях и осмысленных убеждениях.

Такая «взаимность» убирает из поля зрения необходимость отличаться, иметь собственное мнение или позицию, что, в свою очередь, лишает общество возможности развиваться и решать сложные задачи. Данный тренд тесно связан с культурой «вибраций» — когда ценится не содержание, не смысл, а только эмоциональное состояние, которое вызывает тот или иной контент. В таком окружении появляется тенденция избегать критического мышления и анализа, потому что это требует усилий и может нарушить приятное восприятие. В результате взрослая аудитория оказывается в плену собственного же стремления к легкости и беззаботности, что, с одной стороны, обеспечивает комфорт, но с другой — ведет к утрате способности к саморефлексии и ответственности. Проблема усугубляется алгоритмическими механизмами современных платформ, которые стимулируют потребление подобного контента, увлекая пользователей в бесконечное переключение между эпизодами, не требующими размышлений и обучения.

Постепенно исчезают разграничения между юмором и трагедией, искренностью и иронией, серьезными вопросами и поверхностными развлечениями. Такая размытость границ способствует тому, что взрослый человек перестает воспринимать себя как отдельную личность с уникальными переживаниями и обязанностями, оставаясь участником коллективного бесконечного «впитывания» образов и настроений. Внутренняя динамика отказа от взрослости тесно связана с постепенным разрушением традиционных институтов и моделей жизни, которые долгие десятилетия обеспечивали социальную стабильность и развитие. Переход к самостоятельности, создание семьи и формирование профессиональной карьеры сопровождались социальным давлением, которое побуждало людей расти и брать на себя ответственность. В новых условиях массового потребления и цифрового взаимодействия это давление ослабевает, уступая место культу юности и развлечений.

Несмотря на все негативные стороны, важно отметить, что в сознании многих людей зрелость может ассоциироваться не с унынием и лишениями, а с новыми возможностями, радостью взросления и внутренней свободой. Подлинное взросление не означает отказ от удовольствий и интересов, а предполагает баланс между ответственностью и самореализацией. Взрослость может быть творческой, эмоционально насыщенной и значимой, если человек учится ценить себя и свое время, умело распределять энергию и поддерживать себя развивающимся. В культурном контексте взрослость вместе с ответственностью становится своеобразной моральной опорой общества. Она позволяет не только формировать индивидуальную идентичность, но и устанавливать нормы, необходимые для совместного существования и решения общественных задач.

Когда взрослые массово отказываются от этой роли, общество лишается руководителей, способных принимать сложные решения и поддерживать системный порядок. Перманентное состояние вечного подростка не только мешает личностному росту, но и создает серьезные экономические и социальные проблемы. Отсрочка вступления во взрослую жизнь отражается на рынке труда, демографических показателях и общем уровне социальной ответственности. В результате приходится говорить о новой культурной парадигме, которая требует переосмысления статуса взросления и зрелости в современном мире. Важно, чтобы культурные институции и медиа начали активно продвигать позитивный образ взрослости как состояния силы, осознанности и способности к созиданию.

Вместо установления повторяющихся моделей безмятежного потребления развлечений стоит возвращать акцент на развитие вкуса, критического мышления и индивидуальной ответственности. Образ взрослого человека в современном обществе должен включать в себя не только материальные показатели успеха, но и способность к самокритике, эмпатии и построению глубоких человеческих отношений. В конечном счете, взрослая жизнь не должна быть чем-то тягостным или скучным. Напротив, зрелость может приносить радость открытия новых горизонтов, укрепление себя как личности и ответственность за то, какой мир мы оставим будущим поколениям. Отказ от взрослости и погружение в бесконечный «поток вайбов» уводит нас от этой перспективы, лишая смысла и цели.

Потоковый характер современных социальных сетей и цифровых платформ лишь ускоряет эти процессы, создавая замкнутый круг. Однако решение все же существует и оно начинается с осознания ценности взросления как этапа жизни, который заслуживает уважения и гордости. Вместо бегства от взрослости стоит изучать ее глубины и возможности, формировать более гармоничные модели поведения и культуры, где ответственность соединяется с творчеством, а зрелость — с радостью. Таким образом, современная культура находится на перепутье. Принятие собственной взрослости и развитие зрелых моделей поведения — это не дань прошлому, а путь к более устойчивому, полноценному и значимому человеческому существованию.

Если общество откажется от этих принципов в пользу вечного подросткового состояния, оно рискует потерять способность к развитию и адаптации, что в конечном итоге скажется на всех уровнях жизни — от личного до глобального. Подводя итог, можно сказать, что взрослая жизнь в «зоне» вечного подростка — это отражение глубокого культурного кризиса, вызванного новыми цифровыми и социальными реалиями. Преодолеть этот кризис возможно только через переосмысление смысла взрослости, возвращение к идеалам ответственности, самоуважения и стремления к реальному росту личности. Тогда взросление перестанет быть поводом для страха и сопротивления, а станет источником силы, радости и полноценного существования.