В эпоху стремительного развития технологий и роста масштабов интернет-коммерции распределённые системы становятся неотъемлемой частью современной инфраструктуры. От масштабных онлайн-магазинов до облачных сервисов—все они базируются на согласованности данных и высокой скорости обработки запросов. Однако разработчики и инженеры неизменно сталкиваются с фундаментальной проблемой: невозможно одновременно сохранить высокую скорость обработки и строгий порядок операций во всех частях системы. Почему так происходит и какие компромиссы предлагает современная архитектура — об этом поговорим подробнее. Основная причинa невозможности совместить скорость и упорядоченность кроется в природе распределённых систем.

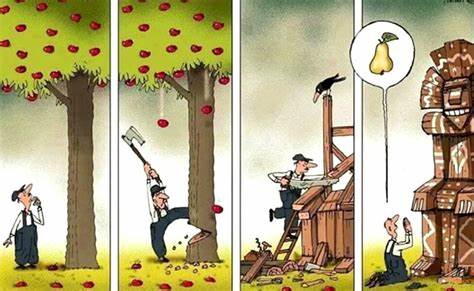

Когда множество серверов одновременно обрабатывают запросы, техника "проверь наличие, затем проведи оплату" превращается в потенциальную гонку условий. Между операциями проверки и обновления данных любые промежуточные операции других клиентов могут нарушить целостность. Рассмотрим пример с онлайн-ретейлером, который во время распродажи предлагает ограниченное количество товаров. При высокой нагрузке количество заказов может превзойти фактическое количество доступных единиц, если транзакции не синхронизированы должным образом. В такой ситуации традиционные механизмы блокировок базы данных словно создают узкое место — увеличивается время ожидания, падает пропускная способность и, как следствие, страдает пользовательский опыт.

Базы данных как PostgreSQL стремятся обеспечить максимально строгую корректность данных, что достигается с помощью блокировок на уровне строк данных. Например, использование оператора SELECT FOR UPDATE позволяет заблокировать строку в таблице при чтении, чтобы предотвратить одновременные обновления. Тем не менее такой подход многим разрабатывающим кажется слишком тяжёлым, ведь при большом числе одновременных запросов накладываются очереди ожидания, что негативно сказывается на производительности. Некоторые разработчики могут надеяться, что усиление блокировок решит проблему, но это лишь усугубит ситуацию. С увеличением контуров ожидания нагрузка на систему растёт пропорционально, и в итоге возникает эффект «бутылочного горлышка».

Скорость транзакций падает, а система становится менее доступной в периоды пикового трафика. Другой способ генерации упорядоченных данных — использование последовательностей (sequencies), но даже здесь не всё гладко. В PostgreSQL значения последовательностей выдаются до того, как транзакция подтвердится, что приводит к возможным пропускам и рассогласованиям в порядке создания записей. Важно понимать, что порядок присвоения идентификаторов и фактический порядок окончательного коммита транзакций могут расходиться, усложняя логику приложения. Репликация добавляет новый пласт проблем.

Большинство современных систем используют асинхронные реплики для повышения масштабируемости и отказоустойчивости. Однако изменения на основном сервере применяются к репликам с задержкой. Пользователи, читающие данные с реплик, могут получить устаревшую информацию, что особенно критично в задачах контроля остатков товаров или обработки заказов. В такой ситуации можно переключить чтение на основной сервер, но это сводит на нет преимущества распределения нагрузки. MongoDB предлагает другой подход, делая ставку на скорость.

Основной упор сделан на оперативность записи и чтения без строгих корреляций между операциями. Механизмы репликации MongoDB строятся на примитивном журнале операций (oplog), благодаря чему вторичные узлы запаздывают с применением изменений. Несмотря на то, что операция обновления записи может быть атомарной внутри одного документа, цепочка действий, например, уменьшение количества товара и создание заказа, остаётся неатомарной без дополнительных мер. В версии MongoDB 4.0 появилась поддержка транзакций с возможностью работать с несколькими документами сразу.

Но многодокументные транзакции портят преимущества быстродействия и масштабируемости. Их использование снижает пропускную способность системы и увеличивает сложность внутренней синхронизации. Не менее интересна ситуация с системами обмена сообщениями, такими как Apache Kafka. Kafka проектировалась как масштабируемая распределённая система журнала сообщений, где при максимальной производительности гарантируется упорядоченность сообщений только внутри отдельного партиционированного потока. Глобальный порядок по всему огромному множеству партиций невозможен без серьёзных ограничений на производительность.

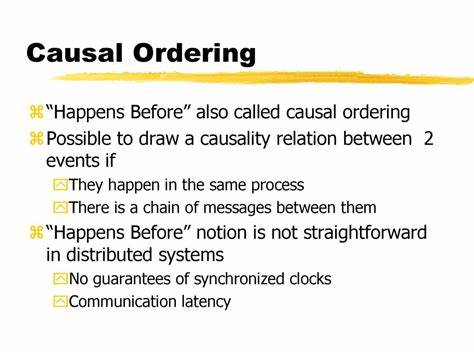

В Kafka каждый потребитель ответственен за обработку своей партиции. Разные партиции могут продвигаться с разной скоростью, и события, относящиеся к одной бизнес-транзакции, могут обрабатываться в разном порядке. Это накладывает ограничения на логику приложений и требует введения специальных паттернов, таких как саги, для обеспечения согласованности и компенсации ошибок. Правила построения систем с распределённой согласованностью универсальны и обусловлены не технологиями, а фундаментальными законами физики. Координация между удалёнными серверами требует обмена сообщениями с задержками, зависящими от расстояния и пропускной способности сети.

А скорость сетевого взаимодействия неизмеримо ниже скорости операций внутри одного сервера, что делает любые попытки полного упорядочивания в масштабах распределённых систем дорогостоящими и медленными. Классическим решением является отказ от полного глобального упорядочивания в пользу компромиссов, позволяющих добиться либо большей скорости, либо большей согласованности там, где это действительно необходимо. Разработчики должны чётко понимать бизнес-критичные части системы, требующие строгой последовательности, и сконцентрировать усилия на их синхронизации. Предприниматели и архитекторы могут применить бизнес-подходы, которые помогают снизить негативные последствия технических ограничений. Например, показать покупателю сообщение с количеством товара «Осталось всего несколько штук!» или предусмотреть резервирование товара на ограниченное время.

Часто такие практики оправданы и давно работают в крупных интернет-магазинах. Понимание компромисса — ключ к эффективному проектированию. Там, где финансовые операции требуют строгой целостности и порядка, лучше выбрать базы с блокировками и более низкой скоростью, например PostgreSQL. Для задач поиска и быстрой обработки больших объёмов данных подойдёт MongoDB с её моделью eventual consistency. Для обработки событий и масштабируемого логирования—Kafka, принимающий свою модель частичной упорядоченности.

Фундаментально, распределённые системы требуют от разработчиков смирения с ограничениями и адаптации архитектурных решений под эти ограничения. Нет универсального волшебного рецепта, который бы позволил иметь и высокую скорость, и жёсткий порядок, не жертвуя при этом масштабируемостью и доступностью. Следует помнить, что иногда лучше не бороться с ограничениями, а работать с ними, создавая надёжные, отказоустойчивые и понятные бизнес-процессы, которые умеют гибко реагировать на рассогласования. Использование идемпотентных операций, паттернов компенсации и четкого разделения критичных и не критичных процессов помогает разработчикам создавать системы, способные эффективно работать в условиях распределённости и высоких нагрузок. В конечном итоге, вопрос не в том, можно ли получить одновременно и скорость, и порядок, а в том, что именно в вашей системе дороже—скорость или консистентность, и каким образом лучше управлять компромиссами между ними.

Понимание и принятие этих фундаментальных ограничений поможет быстрее строить эффективные и устойчивые распределённые системы, соответствующие реальным бизнес-потребностям.