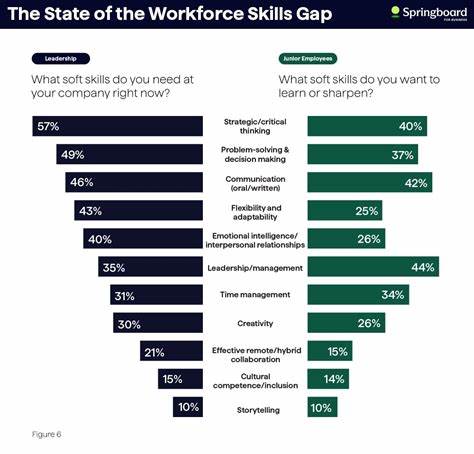

В современном динамичном мире экономики и технологий вопрос о нехватке квалифицированных кадров становится все более актуальным. Многие работодатели сталкиваются с проблемой разрыва в навыках — когда спрос на определенные компетенции не совпадает с предложением на рынке труда. В поисках решения этой проблемы все больше внимания уделяется программам развития рабочей силы, финансируемым через государственно-частные партнерства. Недавние исследования подтверждают, что такие инициативы действительно способны преодолеть имеющийся разрыв и значительно улучшить ситуацию на рынке труда. Основой таких программ является финансирование обучения и переподготовки работников с целью повышения уровня их профессиональных и прикладных навыков.

Последние исследования, проведенные Национальным бюро экономических исследований, показали, что компании, участвовавшие в подобных инициативах, демонстрировали устойчивый рост уровня занятости и одновременно снижали требования к образованию и опыту при найме. Это указывает на то, что программы способствуют не только повышению квалификации работников, но и расширению возможностей для трудоустройства менее квалифицированных кадров, что важно для снижения социального неравенства. В рамках изучения было проанализировано 18 штатов, где действуют грантовые субсидии на обучение. Результаты показали, что после получения гранта компании демонстрировали долгосрочный рост занятости и обеспечивали более широкий доступ к работе для разных категорий населения. При этом эксперты отметили, что гранты не заменяют частное финансирование, а скорее дополняют его, стимулируя предприятия вкладывать дополнительные ресурсы в развитие своих кадров.

Одной из ключевых задач программ является развитие так называемых трансфериуемых навыков — тех компетенций, которые применимы в различных отраслях и компаниях. Это позволяет работникам быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и способствует мобильности трудовых ресурсов. Однако исследования также выявили, что гранты чаще всего направляются в конкурентные и крупные рынки труда, а также компании с более высокими зарплатами, которые ищут квалифицированных специалистов. Это означает, что программы стимулируют развитие уже сильных экономических центров, но в меньшей степени способствуют выравниванию возможностей в менее развитых регионах. Важно отметить, что после прохождения обучения компании снижали требования к образованию и опыту своих работников, позволяя выходить на рынок большему числу соискателей с разным уровнем подготовки.

При этом акцент делался на профессиональных и управленческих навыках — лидерстве, управлении процессами — которые являются критически важными для организационных изменений и повышения производительности. Особый интерес вызывают программы, ориентированные на обучение работе с автоматизацией и новыми технологиями. В этих случаях обучение способствовало не только развитию новых навыков, но и повышению удержания сотрудников, снижению риска увольнений и созданию условий для технологических преобразований на предприятиях. Это особенно важно в эпоху цифровой трансформации, когда традиционные профессии быстро исчезают, а новые требуют высоких компетенций. Несмотря на очевидные преимущества, программы развития рабочей силы не всегда охватывают все сегменты рынка и могут создавать риски усиления регионального неравенства.

Компании в менее развитых регионах или те, кто не готов инвестировать в обучение персонала, остаются вне поля зрения грантов, что требует дополнительного внимания со стороны государственных органов и общественных организаций. Для достижения максимального эффекта важно не только финансировать обучение, но и формировать на уровне политики условия для долгосрочного сотрудничества бизнеса, образовательных учреждений и государства. Технологические изменения и глобализация требуют постоянного обновления навыков и гибкости как от работников, так и от работодателей, что делает программы развития рабочей силы неотъемлемой частью стратегии устойчивого экономического роста и социальной стабильности. Таким образом, исследования и практика показывают, что программы развития рабочей силы эффективно закрывают разрыв в навыках, помогая компаниям расти, а работникам — находить новые возможности трудоустройства. Они способствуют не только профессиональному росту отдельных людей, но и развитию экономики в целом, стимулируя инновации и повышение конкурентоспособности на местном и национальном уровнях.

В условиях ускоренных изменений в мире труда подобные инициативы могут стать ключевым инструментом адаптации общества к новым вызовам и возможностям.