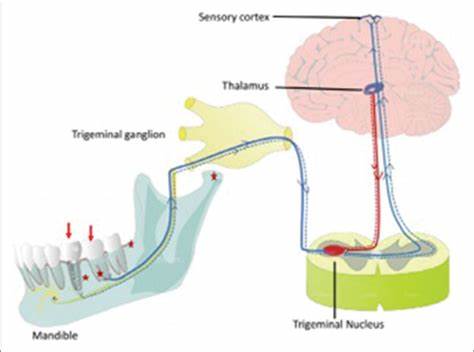

Проприоцепция — это сложный биологический механизм, позволяющий организму получать информацию о положении частей тела и приспосабливаться к изменениям внешней среды. В контексте стоматологии проприоцептивная функция зубов является ключевой для координации жевательных движений, восприятия твердости и структуры еды, а также для снижения травматичности жевательного процесса. В естественной зубочелюстной системе эта функция обеспечивается прежде всего периодонтальной связкой — специализированным соединительнотканным образованием, содержащим многочисленные механорецепторы и свободные нервные окончания. Они транслируют важную информацию в мозг через тройничный нерв, обеспечивая сложный сенсомоторный контроль жевания и артикуляции. При потере зуба и его замене классическим дентальным имплантом возникает фундаментальная проблема: традиционные импланты закрепляются посредством остеоинтеграции, что подразумевает прямую связь титана с костью и отсутствие периодонтальной связки.

Вследствие этого происходит утрата проприоцептивного компонента, который характерен для природного зуба. Такой имплант становится своеобразным инертным элементом, способным лишь выполнять механическую функцию зуба, но лишённым тонкой чувствительности, присущей натуральным тканям. В результате пациенты отмечают снижение способности точно воспринимать силу жевательных движений, изменяются параметры нагрузки, что может приводить к дисфункциям в работе жевательных мышц и нарушению физиологии ротовой полости в целом. На сегодняшний день в научном сообществе и клинической практике наблюдается активный интерес к поиску методов и технологий, способных вернуть или хотя бы частично восполнить проприоцептивную функцию в имплантологии. Одним из наиболее перспективных направлений является создание адаптивных имплантов со встроенными слоями биоматериалов и стволовыми клетками, которые способствуют формированию «искусственной» периодонтальной связки или аналогичных мягкотканных структур, способных обеспечивать нейронную интеграцию.

Недавние экспериментальные исследования, проведённые на модели крыс, продемонстрировали возможность установки имплантов с покрытием из эластомерных нанофибров, пропитанных факторами роста и посеянных с не дифференцируемыми стволовыми клетками пульпы. Такой подход позволяет успешно фиксировать имплант в зубном альвеолярном гнезде без классической остеоинтеграции, сохраняя при этом пространство, которое постепенно заменяется биотканью с признаками нейро-регенерации. Подобные инновационные хирургические техники предполагают минимально травматическое удаление зуба, с сохранением максимального количества периапикальных нервных окончаний и связок, что создаёт предпосылки для их последующего восстановления и анастомоза с новыми тканями, растущими на поверхности импланта. Ключевым моментом является специально разработанная конструкция импланта, облегчающая такой тип интеграции. Импланты изготавливаются с укороченной длиной для предотвращения избыточного давления и обладают пористым покрытием, которое не только обеспечивает механическую фиксацию, но и создаёт биологическую платформу для прикрепления и дифференцировки нейронных клеток.

Активные молекулы роста, такие как факторы роста фибробластов, дополнительно стимулируют рекрутирование и активацию окружных нервных волокон. Это даёт надежду на формирование новой сенсорной связки, функционально интегрированной с центральной нервной системой. Данный подход имеет важные клинические перспективы, поскольку решение задачи восстановления проприоцепции позволяет не только улучшить качество жизни пациентов с дентальными имплантами, но и повысить срок службы имплантов за счёт более равномерного распределения жевательных нагрузок и профилактики механических осложнений. Более того, такие импланты могут стать базисом для дальнейших разработок в области нейропротезирования и регенеративной медицины, открывая пути к разработке более совершенных протезов и биоадаптивных устройств. Несмотря на очевидный потенциал, технология находится на ранней стадии исследований и требует широкого клинического тестирования.

В частности, необходимо подтвердить эффективность нейронной интеграции с помощью передовых методов нейровизуализации и функциональных тестов, а также обеспечить стандартизацию хирургических протоколов для оптимального исхода. Кроме того, следует учитывать вариабельность анатомических особенностей у пациентов и возможное влияние сопутствующих заболеваний на процессы регенерации нервных структур. В рамках экспериментов на животных отмечается высокая выживаемость и отсутствие воспалительных реакций после установки таких имплантов, что говорит в пользу биосовместимости и щадящести методики. После шестинедельного периода наблюдения фиксируется стабильное положение протезов с отсутствием функциональной подвижности и выраженной периимплантатной радиолюценции, что подтверждает формирование целостного био-интерфейса. В микроскопическом и гистологическом плане отмечается прогрессирующая замена изначального покрывающего материала живой тканью с признаками нейросенсорной интеграции.

Стоит также подчеркнуть значимость тщательно разработанной хирургии — использование узкоспециализированных инструментов позволяет извлечь зуб с минимальным повреждением окружающих тканей, тем самым создавая благоприятные условия для восстановления нервных окончаний и мягких тканей. Применение биосовместимых клеев и средств для герметизации раны способствует скорейшей регенерации и защитит зону имплантации от проникновения патогенной флоры. Благодаря применению стволовых клеток пациента или их экзогенных аналогов появляется возможность стимулировать не только нейрорегенерацию, но и формирование новых кровеносных сосудов, что способствует созданию полноценной микроциркуляторной сети в области имплантата. Это обеспечивает длительную жизнеспособность тканей и предотвращает развитие осложнений, связанных с ишемией или воспалением. В перспективе развитие таких технологий может изменить парадигму в дентальной имплантологии — импланты перестанут быть лишь пассивными конструкциями, а станут биоинтегрированными сенсорно-моторными элементами, способными полноценно взаимодействовать с организмом и даже участвовать в компенсации повреждённых нервных функций.

Важно понимать, что текущее направление исследований требует тесного междисциплинарного сотрудничества стоматологов, биоинженеров, неврологов и специалистов по регенеративной медицине. Технические и биологические сложности должны быть решены с учётом этических норм и интересов пациентов, а клинические испытания обязаны отвечать самым высоким стандартам доказательной медицины. Также необходимо продолжать разработки материалов с заданными биомеханическими и биохимическими свойствами, способными стать идеальной платформой для роста нервных окончаний и интеграции с костной тканью. Особая роль отводится нанотехнологиям и использованию биоматериалов с имитацией естественной внеклеточной матрицы. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что внедрение проприоцептивной обратной связи в дентальные импланты — сложная, но перспективная задача, способная значительно повысить функциональную эффективность и биосовместимость современных имплантационных систем.

Это шаг на пути к восстановлению полноты естественного восприятия и обеспечения качественной жизни миллионов пациентов по всему миру. Продолжающиеся исследования и совершенствование методик дают основание рассчитывать, что в ближайшее время станет возможным не только протезировать зубы, но и воссоздавать их взаимодействие с центральной нервной системой на уровне, близком к физиологическому.

![Agricultural Tariff Schedule of the United States of America [pdf]](/images/8B658FCD-C2B3-488E-A16D-1C8C7ACE0CFA)