Хеш-таблицы продолжают играть ключевую роль в оптимизации структур данных и алгоритмов в области компьютерных наук. Их эффективность напрямую влияет на производительность систем управления базами данных (СУБД), которые работают с большими объемами данных и требуют быстрого поиска и управления записями. В контексте PostgreSQL и подобных СУБД особое внимание уделяется разреженным хеш-таблицам — структурам, оптимизированным по памяти и скорости. Изучение их эффективности и влияния размера на производительность становится крайне важным для разработчиков и администраторов баз данных. Понимание этих аспектов помогает создавать более быстрые и надёжные системы, способные эффективно работать при высоких нагрузках и динамическом изменении конфигураций.

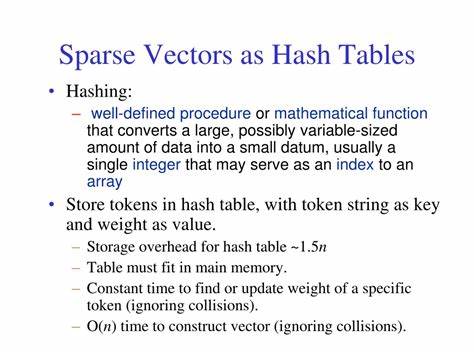

Разреженная хеш-таблица — это специализированная структура данных, где множество позиций остается пустым или слабо заполненным, что позволяет экономить оперативную память и ускорять доступ к данным за счёт повышения плотности полезной информации. Однако такое распределение элементов порождает специфические вопросы касательно производительности операций, особенно при изменении размера таблицы. Размер хеш-таблицы напрямую влияет на частоту коллизий, нагрузочный фактор и, как следствие, на скорость вставки, поиска и удаления элементов. Одно из устоявшихся предположений гласит, что размер хеш-таблицы является достаточно условным параметром, если эффективно реализовано расширение и перераспределение элементов. Но практический опыт и эксперименты с PostgreSQL показали, что ситуация гораздо сложнее и зависимость производительности от размера может быть значительной и нелинейной.

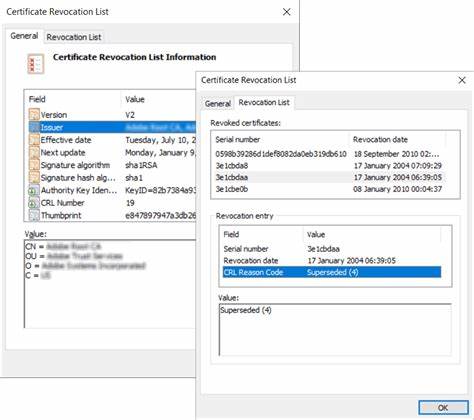

В частности, обсуждение между разработчиками, такими как Ашутуш Бапат, Амит Ланготе и Дэвид Роули, подчёркивает важность выбора начального размера таблицы при создании структуры, которая содержит производные предложения (derived clauses) или управляющие буферы (buffer lookup tables). Применение инженерных решений на практике показало, что избыточное увеличение размера таблицы может привести к снижению производительности операций с хеш-таблицей, что связано с особенностями работы кеш-памяти процессора. Эксперименты, проведённые Ашутушем Бапатом, подтвердили гипотезу, что эффект размера хеш-таблицы не всегда очевиден при небольшом изменении, но становится чётко выраженным, особенно при увеличении таблицы в сотни раз относительно количества элементов. В тестах измерялось время вставки, поиска и удаления 16384 элементов в таблице с варьирующимися размерами — от исходного количества элементов до десятков миллионов. Результаты показали постепенное и ступенчатое ухудшение производительности, причём шаги падения соответствовали приблизительно степеням двойки, что связано с размером кеш-линий, равным 64 байтам.

Такое поведение связано с тем, что хеш-таблицы оптимально работают тогда, когда элементы хорошо помещаются в кеш процессора. Когда таблица слишком велика, данные разбросаны по разным строкам памяти, что увеличивает количество кеш-промахов и замедляет доступ. Это иллюстрирует, насколько важно учитывать не только теоретические, но и практические архитектурные особенности оборудования при проектировании структур данных. Кроме того, обсуждался вопрос гибкости при работе с буферными пулами в PostgreSQL. Поскольку размер пула может изменяться при перезапуске сервера, необходимость динамического изменения размера хеш-таблицы для её поддержки без рестарта подтолкнула разработчиков к идее создания изначально максимально возможного размера хеш-таблицы.

Это уменьшает необходимость расширения во время работы, однако приводит к перерасходу памяти и замедлению операций, что открывает пространство для компромиссов. Опыт PostgreSQL свидетельствует о том, что однозначного решения, подходящего для всех случаев, не существует. Требуется тщательный баланс между экономией памяти, скоростью доступа и гибкостью адаптации к изменениям конфигурации. Подход с актуальным вычислением начального размера хеш-таблицы на основе ожидаемого количества элементов показал себя оптимальным практически, позволяя свести к минимуму лишние перерасходы и потери производительности. Трёхфазный экспериментальный анализ, включающий измерение времени для операций вставки, поиска и удаления, показывает уязвимость традиционного понимания хеш-таблиц как абсолютно O(1) по времени.

В реальном мире, особенно при работе с крупными разреженными структурами, наслаиваются дополнительные факторы, такие как кеширование, коллизии и накладные расходы на управление памятью, влияющие на итоговую производительность. В заключение, эффективность разреженных хеш-таблиц нельзя рассматривать изолированно от аппаратной архитектуры и особенностей конкретной реализации СУБД. Размер хеш-таблицы — важнейший параметр, который, при неправильном выборе, может стать узким местом производительности системы. Понимание влияния Размеров и кеш-линий позволяет разработчикам оптимизировать структуры данных, достигать лучшей отзывчивости и эффективности. В долгосрочной перспективе дальнейшие исследования и эксперименты, возможно, откроют новые способы минимизировать негативные влияния больших размеров таблиц, включая адаптивные алгоритмы изменения размера и алгоритмы распределения элементов, учитывающие кеш-промахи.

Пока же, подход методичного выбора начального размера и постоянного мониторинга остаётся наилучшей практикой в сфере работы с хеш-таблицами в СУБД и других областях компьютерной науки.