Революция искусственного интеллекта стала одной из самых громких тем нашего времени. Вокруг нее много разговоров — от восхищения возможностями и перспективами до тревог о потере рабочих мест и этических вопросах. При этом нередко ее трактуют как нечто креативное, инновационное, как шаг вперед в развитии человеческой цивилизации. Однако за блестящими объявлениями о прогрессе скрывается гораздо более приземленная и тревожная картина, которую нельзя игнорировать. Речь идет об ограблении, замаскированном под революцию — способе, с помощью которого крупные технологические корпорации извлекают выгоду, не вкладываясь в развитие сообщества и не отдавая обратно тем, кто создавал базу для этих технологий.

Начнем с основ. Истоки понятия «креативное разрушение» часто связывают с экономистом Джозефом Шумпетером, который видел в кризисах и трансформациях скрытую динамику прогресса. Однако идею о циклах разрушения и восстановления как залоге развития человечества впервые сформулировали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Для них кризисы капитализма — это неотъемлемая часть системы, в ходе которых не только производство, но и созданные ранее производительные силы разрушаются, чтобы открыть путь новому этапу развития. Принцип «креативного разрушения» предполагает, что через конкуренцию и внедрение инноваций рынок очищается от устаревших форм, освобождает ресурсы для новых решений.

В этом смысле действительно происходят великие перемены, их можно воспринимать как Прометея современности, несущего огонь прогресса. Однако реальность современной революции ИИ гораздо менее героична. Большие технологические компании, которые контролируют большинство ключевых узлов цифрового обмена, не столько создают инновации, сколько концентрируют и монополизируют уже накопленные знания и ресурсы. Это приводит к феномену, когда огромная масса информации и труда, проделанная тысячами авторов, ученых, разработчиков, просто перерабатывается и агрегируется без должной компенсации или отчислений. Анализ данных показывает, что внедрение систем искусственного интеллекта, особенно в области поиска и генерации контента, существенно снижает посещаемость традиционных сайтов и ресурсов.

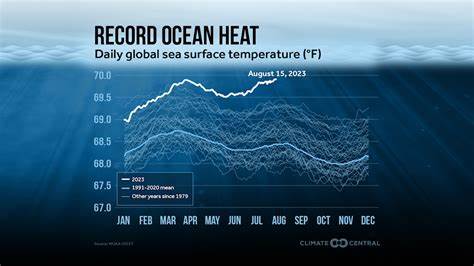

Некоторые исследования фиксируют падение трафика на 30–70%, а более 60% всех поисковых запросов превращаются в так называемые «zero-click» — когда пользователь получает ответ прямо на странице результатов и не переходит дальше. Для медиа, малого и среднего бизнеса такой сдвиг грозит крахом. Монетизация, которая базировалась на кликах и взаимодействии с контентом, исчерпала себя, и теперь многие вынуждены бороться за выживание. В этом нет ни малейшего новаторства — лишь перенос ценности из множества мелких производителей контента и сервисов в руки немногих гигантов индустрии. В традиционной модели капитализма такие механизмы монополизации — не новость.

Однако в контексте ИИ они обретают особую остроту. Ведь речь идет о редукции стоимости труда, подмене человеческого вклада алгоритмической оберткой, а значит — и о дальнейшей дезинтеграции рабочих мест, профессиональных сообществ и творческих индустрий. Чтобы понять глубину происходящего, важно вспомнить, что цифровая инфраструктура создавалась на принципах открытости, децентрализации и взаимодействия. Интернет изначально строился как глобальный, свободный обмен информацией, где каждый мог найти аудиторию и представить свои идеи. Но сейчас эта экосистема меняется.

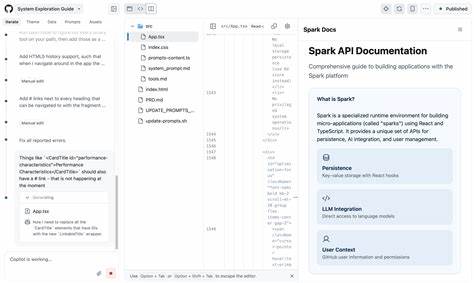

Крупные корпорации разрабатывают и внедряют технологии ИИ, которые превращают поисковые системы и платформы в замкнутый вертикально интегрированный механизм. Чем больше пользователей получают сразу готовый ответ без перехода на сторонние сайты, тем выше прибыль этих компаний и меньше — ресурсов у производителей контента и сервисов. Таким образом, технологический прогресс становится инструментом концентрации власти и контроля над информацией. Эта ситуация имеет параллели с классическими явлениями капиталистической эксплуатации, когда крупный игрок экспроприирует результаты труда мелких работников, снижает издержки и усиливает доминирование. Но если раньше речь шла о полномочиях по контролю физической инфраструктуры, то нынешняя модель базируется на цифровой экосистеме и алгоритмическом управлении потоками данных.

На уровне общества последствия революции ИИ вызывают обеспокоенность. Во-первых, массовая автоматизация и вытеснение рабочих мест угрожают социальному равновесию и благополучию миллионов. Люди, чьи профессии современный ИИ может заменить, рискуют оказаться без средств к существованию, что требует серьезных политических и экономических решений. Во-вторых, информационный ландшафт становится более централизованным, что повышает риски цензуры, манипуляций и ограничения доступности разнообразных точек зрения. Единство мировоззрений и стандартов контента снижает культурное богатство и угрожает здоровью публичной дискуссии.

Наконец, питательная среда для инноваций и творчества повреждается, когда усилия множества авторов и исследователей просто перерабатываются и коммунально присваиваются без обратной связи, инвестиций и вознаграждений. Как же выйти из такого положения? Здесь требуется переосмысление не только экономических моделей, но и этических и правовых норм. Необходимо создавать системы, которые признают и компенсируют вклад всех участников цифровой экосистемы. Разработка прозрачных и справедливых механизмов лицензирования данных и интеллектуальной собственности — важный шаг. Государства и международные организации должны вырабатывать регуляции, направленные на предотвращение монополизации и защиту прав трудящихся в условиях автоматизации.