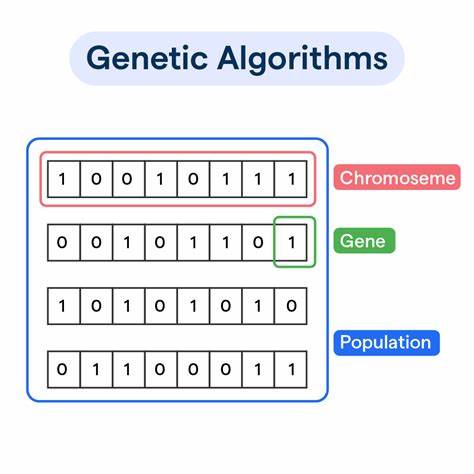

Генетическая оптимизация жизни становится одной из наиболее обсуждаемых и одновременно спорных тем в современной науке и медицине. Современные технологии позволяют не только выявлять особенности генома будущего ребенка, но и отбирать эмбрионы с определенными желаемыми характеристиками. Эти возможности предлагают невиданные прежде перспективы, однако порождают и серьезные этические, социальные и психологические вопросы, которые необходимо тщательно рассматривать. На сегодняшний день процесс генетической оптимизации жизни часто ассоциируется с процедурой преимплантационной генетической диагностики (ПГД), являющейся частью вспомогательных репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Во время ЭКО происходит оплодотворение яйцеклеток вне организма женщины с дальнейшим анализом эмбрионов перед их переносом в матку.

Благодаря ПГД можно выявить хромосомные аномалии, генетические заболевания и ряд многофакторных состояний, включая вероятность развития аутизма, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других сложных заболеваний. В последние годы данная методика значительно расширила свои возможности, что привело к созданию целого бизнеса по «генетической оптимизации» эмбрионов. Например, компании предлагают комплексные анализы, позволяющие родителям выбирать эмбрионы по целому ряду критериев: внешность, здоровье, умственные способности и предрасположенность к различным заболеваниям. На первый взгляд, такой подход может показаться логичным и даже желательным для многих семей, особенно сталкивающихся с проблемами бесплодия или наследственными заболеваниями. Однако с точки зрения этики этот вопрос далеко не однозначен, вызывая дебаты в научных кругах и обществе в целом.

Одним из ключевых вызовов является вопрос границ применения генетического тестирования. Где заканчивается лечение и начинается евгенический подход? Многие опасаются, что массовое внедрение технологий оптимизации генов приведет к дискриминации и стигматизации людей с определенными особенностями, которых решат «исключить» из будущих поколений. Аутизм и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), к примеру, — это состояния, о которых исторически существует множество предубеждений и недопонимания. Современные исследования указывают на то, что проявления этих нейроразнообразий значительно шире и не всегда соответствуют устоявшимся стереотипам. Многие представители таких сообществ выступают против попыток отобрать эмбрионы по признаку наличия таких диагнозов, подчеркивая ценность разнообразия и уникальности каждого человека.

Еще одним большим вопросом является влияние на общество и культуру в целом. Применение генетического отбора может изменить восприятие людей с инвалидностью, ментальными и физическими особенностями, так как технологии отбора ставят под сомнение естественность и принятие таких состояний. В некоторых странах действуют строгие законодательные ограничения на использование ПГД с целью предотвращения злоупотреблений и сохранения этических стандартов. Например, в Германии, Австрии и Швейцарии регулирование этой сферы жестко регулирует случаи, когда генетический отбор допустим, ограничивая применение только тяжелыми генетическими заболеваниями и условиями с крайне низким качеством жизни. В то же время в США подобные ограничения отсутствуют, и рынок генетического тестирования быстро растет, предлагая широкий спектр услуг, включая коммерческую оптимизацию эмбрионов по параметрам, не связанным напрямую с заболеванием.

Это создает новые социальные и экономические вызовы, ведь не все люди смогут позволить себе такие процедуры, что потенциально приведет к усилению социального неравенства и генетическому разделению общества. Кроме того, возникает множество вопросов относительно точности и надежности результатов полигенных тестов. Многофакторные расстройства, такие как аутизм, развиваются под влиянием сотен или тысяч генов и множества внешних факторов. Предсказать вероятность появления таких признаков или заболеваний с абсолютной точностью пока невозможно. В ряде случаев результаты могут ввести в заблуждение родителей и врачей, способствуя ложному ощущению контроля над будущим ребенком.

Психологические последствия для семей тоже нельзя недооценивать. Процесс выбора эмбриона может сопровождаться тяжелыми эмоциональными переживаниями, чувством вины и моральными дилеммами. Несомненно, для многих пар это шанс родить здорового ребенка, однако масштабные изменения в восприятии жизни и индивидуальности могут отразиться на психическом здоровье как родителей, так и будущих поколений. Также стоит обратить внимание на ситуацию с нейроразнообразием, которая напрямую связана с процессами генетической оптимизации. Многие люди с аутизмом, СДВГ и другими формами нейроотличий ведут полноценную, творческую и успешную жизнь.

Их присутствие в обществе способствует инновациям, развитию эмпатии и социальной инклюзии. Отбраковка эмбрионов с подобными признаками может привести к утере уникальных талантов и к общему уменьшению социального многообразия. Это ставит общества перед моральной задачей определить, какое место должна занимать генетическая оптимизация в жизни человечества, как сохранить баланс между технологиями и гуманизмом. В обзоре политики разных стран видно, что существует множество подходов к регулированию ПГД. От полного запрета использования для не медицинских целей до прагматичного допуска с оговорками на определенные заболевания и возраст пациентов.

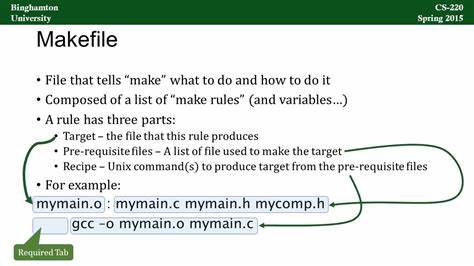

Общественные дискуссии постепенно формируют более осознанное и этически ответственное отношение к генетическому тестированию. Отдельно необходимо отметить необходимость просвещения и открытого диалога между учеными, врачами, пациентами и обществом. Информированность о том, что представляет собой генетическая оптимизация, ее возможности и ограничения, позволит принимать взвешенные решения и уменьшить риск стигматизации или дискриминации. Медицинские работники должны обладать глубокими знаниями в области генетики, этики и психологии, чтобы поддерживать пациентов и семьи на всех этапах процесса. Современные биотехнологии дарят уникальные перспективы не только для борьбы с наследственными болезнями, но и для более качественного планирования будущего поколения.

Однако они требуют от общества зрелого и взвешенного подхода, уважения к человеческому достоинству и разнообразию. Обсуждения вокруг генетической оптимизации жизни еще далеки от завершения, и многое будет зависеть от того, какие этические нормы и законодательные рамки удастся выработать в ближайшие годы. Именно способность гармонично сочетать научные достижения и гуманистические ценности станет определяющей для здоровья и благополучия будущих поколений. Генетическая оптимизация жизни – это не только вопрос прогресса науки, но и серьезный вызов этике, который стоит решать сообща, принимая во внимание достоинство каждого человека и уникальность его жизненного пути.