Файл .gitignore давно стал неотъемлемой частью процесса управления кодом в системах контроля версий git. Его главная задача — исключить из репозитория временные, служебные или генерируемые файлы, которые не нужны в истории проекта. С первого взгляда всё кажется простым и логичным: создаёшь проект, git сам генерирует или подсказывает базовый .gitignore, туда добавляются ключевые исключения, например, каталоги сборки, кэши и тому подобное.

Казалось бы, с таким решением работа упростится, но на практике постепенно возникает ощущение, что с .gitignore вы боретесь неустанно, словно герой мифа Сизиф — сталкиваясь с задачей, которая никогда не заканчивается. Сначала все настраивается быстро и коротко. При инициализации проектов на разных языках вы сразу видите в вашем .gitignore строки вроде target для Rust, __pycache__ для Python, bin для исполняемых файлов.

Это облегчает работу и создает первые стенки защиты от попадания в репозиторий мусорных и ненужных артефактов. Однако как только проект начинает жить своей жизнью, он привлекает новых участников, применяющих разные инструменты и среды разработки. Это момент, когда классический .gitignore начинает расти словно снежный ком. Новые участники коммита добавляют в свои ветки файлы, которые не предусмотрены изначально: системные файлы MacOS вроде .

DS_Store, конфигурационные каталоги для популярных IDE - .vscode от Visual Studio Code, .idea от IntelliJ IDEA и множество других мельчайших файлов, которые свойственны именно их средам. Каждый раз, когда такая ситуация возникает, мейнтейнеры удаляют эти файлы из веток и дописывают их названия или пути к .gitignore, чтобы не повторять ошибку.

На первый взгляд логично и правильно, но на самом деле — это попытка остановить поток воды пальцем. Чем больше команды работают вместе, тем длиннее становится файл игнорирования, тем труднее уследить за всеми изменениями. Помимо общих системных и IDE-шных исключений, часто попадают скрипты и временные данные, которые специально не предусмотрены в списке. В итоге .gitignore превращается в подобие непредсказуемой мозаики, где каждая строка — это решение неожиданной проблемы, а цель воспроизвести чистый репозиторий становится всё более иллюзорной.

Мейнтейнеры проекта тратят драгоценное время на ревью и исправления, а творческие процессы и развитие замедляются. Этот постоянный процесс добавления всяких исключений можно назвать «Сизифовой работой». Сизиф в древнегреческой мифологии — герой, обречённый вечно катить камень на вершину горы, только чтобы он снова скатился вниз. Аналогия здесь понятна: вы пытаетесь заблокировать или исключить нежелательные файлы, а они всё равно появляются по новой. Ручное обновление длинных .

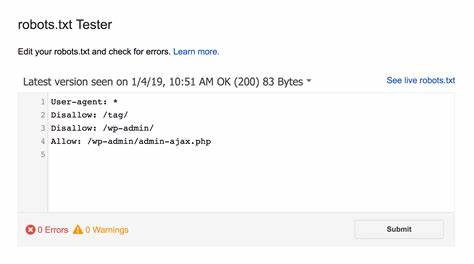

gitignore-файлов — не решение, это лишь симптом более глубокой проблемы. Но есть альтернативный, более рациональный подход — изменение стратегии с черного списка на белый список. Вместо того чтобы постоянно добавлять в .gitignore всё больше и больше названий и шаблонов файлов, можно сделать так, чтобы Git по умолчанию игнорировал абсолютно всё, за исключением разрешённых явно папок и файлов. Такая стратегия создаёт список разрешённых объектов и не допускает ничего иного в репозиторий.

Примером этого подхода может служить простой .gitignore, включающий сначала глобальный паттерн *, который игнорирует всё, а затем с помощью отрицания паттернов разрешает определённые каталоги и файлы. Обычно это каталоги с исходным кодом src, специфичные файлы конфигурации для каждого языка или фреймворка и документация. Такой метод намного жёстче контролирует структуру репозитория и предотвращает попадание нежелательных файлов даже неожиданно. Переключение на белый список требует продуманного подхода на старте.

Нужно чётко решить, какие файлы действительно важны и должны оказаться в истории проекта и не забыть о документах, конфигурациях и прочем, жизненно необходимом для работы. Это может потребовать некоторого времени и согласований в команде, однако в долгосрочной перспективе экономит массу нервов и времени. Преимущества такого метода очевидны: репозиторий становится гораздо чище, риск случайных коммитов мусорных артефактов снижается до минимума, мейнтейнеры проекта перестают быть заложниками ситуации и могут сконцентрироваться на развитии, а не очистке. Автоматика работает лучше, и не приходится постоянно обучать новых участников избегать ошибок. Несмотря на то, что белый список часто выглядит слишком строгим, при грамотной настройке и адаптации под особенности конкретного проекта он становится естественным элементом процесса.

Этот метод также стимулирует участников проекта искать более чистые и однозначные структуры хранения исходного кода и конфигурации, повышая общее качество кода и удобство коллективной работы. Сегодняшний опыт показывает, что классический способ поддержки .gitignore со временем становится неуправляемым. С появлением новых инструментов, сред и форматов данных поток нежелательных файлов не иссякает. Поэтому стоит пересмотреть подход и перейти на более эффективные стратегии игнорирования.

Применение белого списка — это не только способ минимизировать ошибки, но и важный шаг в сторону современных практик управления репозиториями. В результате вы не только снижаете нагрузку на администрирование репозитория, но и повышаете качество проекта, делая его более доступным и понятным для новых участников. Такая стратегия помогает выйти из «порочного круга» и обеспечить стабильное, организованное и прозрачное развитие вашего кода. Ведь в конечном итоге цель git и работы с версиями — не просто хранить код, а создать удобную и понятную основу для успешной командной работы и развития продукта. Контроль версий с грамотным .

gitignore — это залог чистоты и порядка в проекте, а отказ от бесконечной поддержки длинного черного списка через переход к стратегическому белому списку становится решающим шагом к качественной и эффективной разработке. Такой подход уже доказал свою ценность в крупных и длительных проектах, и его стоит взять на вооружение всем, кто стремится к стабильности и удобству совместной работы с Git.