В современном мире информационных технологий открытое программное обеспечение уже давно перестало быть просто инструментом для упрощения разработки. Оно стало движущей силой инноваций, способом сотрудничества и обмена знаниями между программистами со всего мира. Однако вместе с развитием технологий и становлением искусственного интеллекта возникли новые, порой противоречивые вопросы, касающиеся этичности и правовой защиты труда разработчиков, которые делают всё исходное программное обеспечение доступным для общественности. Среди таких вопросов всё чаще поднимается тема необходимости полного запрета на внесение и публикацию открытого программного обеспечения. Это связано с тем, что многие компании обучают свои искусственные интеллекты на базе открытых данных, кодов и творческих материалов, не учитывая при этом интересы и права их создателей.

Одним из главных моральных дилемм становится использование открытого кода для обучения ИИ моделей безрецензионно и без прямого согласия авторов. Многие творцы, публикуя свои разработки в открытом доступе, не предполагали, что их интеллектуальная собственность будет использована в коммерческих целях или станет фундаментом для создания продуктов, потенциально способных заменить их самих на рынке труда. Для множества разработчиков и программистов такая ситуация воспринимается как нарушение этики, по сути являющееся экспроприацией интеллектуального вклада без всякой компенсации. При этом стоит отметить, что в основе философии свободного программного обеспечения лежит идея прозрачности, возможности свободного использования, изменения и распространения кода. Но современное положение дел усложняет этот принцип.

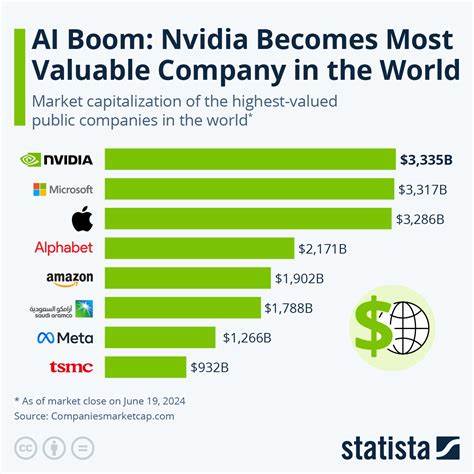

Простая лицензия, предоставляющая право свободного использования, сталкивается с вызовами тех случаев, когда код используется в закрытых коммерческих проектах на основе искусственного интеллекта, создаваемых крупными корпорациями. Такие компании используют огромные вычислительные мощности и данные из открытых источников для построения ИИ, который в будущем может вытеснить самих создателей оригинальных решений с рынка. Именно в этом контексте все чаще звучат призывы к введению полных запретов на публикацию или внесение новых проектов в открытый доступ. Сторонники подобного подхода утверждают, что это необходимо для защиты интересов творцов и сохранения рабочих мест множества специалистов, чьи навыки могут быть полностью заменены автоматизированными решениями. Запрет рассматривается как средство противодействия массовому эксплуатированию бесплатных ресурсов для обучения коммерческих продуктов без учета моральных и экономических последствий.

Однако противники запрета аргументируют свою позицию иначе. Они указывают на фундаментальные ценности открытого программного обеспечения и свободного обмена знаниями. По их мнению, запрет приведет к стагнации в технологическом развитии и уменьшению доступности инновационных технологий. Свобода использования и распространения кода — это краеугольный камень современных цифровых сообществ, который стимулирует создание качественных продуктов через сотрудничество и конкуренцию. К тому же, многие утверждают, что угрозы замещения людей ИИ не связаны напрямую с самой практикой открытого кода, а зависят от более широких экономических и социальных факторов.

Стороны также расходятся во взглядах на юридические моменты. Существующие лицензии, вроде GPL, MIT и Apache, обеспечивают определённые права пользователям, но не урегулированы в части защиты от использования кода в целях обучения ИИ без разрешения. Это создает пробелы в законодательстве и ведёт к массовым спорам и судебным процессам. Классовые иски и коллективные обращения уже появляются на горизонте, однако последствия этих мер пока не дают ясных результатов, а ущерб может быть нанесён уже необратимый. Во всей этой дискуссии важен и вопрос эффективности запретов.

Возможно, полный запрет на публикацию в открытом доступе окажется нереализуемым, учитывая природу интернета и глобальную распространённость технологий. Это порождает необходимость поиска альтернативных решений. Одним из них может стать создание новых типов лицензий, которые учитывали бы использование кода для обучения ИИ, либо введение обязательного авторского вознаграждения для создателей при коммерческом применении открытого кода в ИИ-системах. Такой подход позволил бы сохранить суть открытого программного обеспечения, одновременно защищая права разработчиков. Кроме юридических и этических аспектов, стоит отметить и социальные последствия происходящих изменений.

Массовое вытеснение рабочих мест с применением ИИ угрожает социальной стабильности и ставит под вопрос устоявшиеся модели занятости. Особенно кладется удар по индивидуальным разработчикам и малым коллективам, которые не обладают ресурсами для защиты своих прав и не могут конкурировать с крупными корпорациями в технологической гонке. Тем не менее, нельзя игнорировать и позитивные стороны использования ИИ с включением открытых данных. ИИ способен значительно упростить работы программистов, автоматизировать рутинные задачи, повысить качество и безопасность кода за счет аналитики, предложенной машинами. В этом аспекте ИИ выступает скорее не замещающим инструментом, а помощником и ускорителем разработки.

Вызов состоит в нахождении баланса между свободой доступа, инновациями и защитой авторских прав и интересов разработчиков. В сфере программного обеспечения, где главным активом являются знания и креативность, поиск справедливых механизмов взаимодействия между авторами и коммерческими пользователями становится крайне важным. По мере того как технологии ИИ продолжают интегрироваться во все сферы производства, в том числе и в программирование, вопрос о правовой и этической ответственности за использование общественных ресурсов становится всё более актуальным. На данный момент, несмотря на разногласия, идеи о полном запрете на публикацию и использование открытого исходного кода в качестве образовательного материала для ИИ остаются на стадии обсуждений. Однако они стали мощным катализатором дискуссий о будущем программирования, правах креативных профессий и границах использования общедоступных цифровых ресурсов.

Эти процессы вынуждают сообщество разработчиков и правозащитников пересматривать существующие подходы и искать новые пути для регулирования отрасли. В заключение важно подчеркнуть, что вызовы, связанные с использованием открытого программного обеспечения и искусственного интеллекта, требуют деликатного и взвешенного подхода, основанного как на этических принципах, так и на грамотной юридической базе. Запреты и ограничения могут играть свою роль, но не должны препятствовать общему развитию и сотрудничеству, которые изначально лежали в основе философии открытого кода. Общественное обсуждение, создание новых лицензий и законодательных норм станут ключевыми элементами пути к справедливому и устойчивому цифровому будущему, в котором права авторов будут уважаемы, а технологии — служить на благо общества.