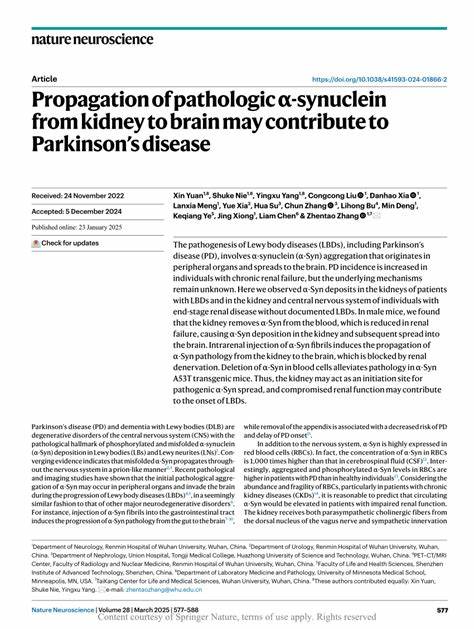

Болезнь Паркинсона долгие годы рассматривалась исключительно как заболевание центральной нервной системы, связанное с дегенерацией дофаминергических нейронов в области substantia nigra и формированием телец Леви — агрегаций патологического белка α-синуклеина (α-Син) в мозге. Однако за последние годы учёные пришли к пониманию, что развитие этой болезни может начинаться за пределами мозга, в частности в периферических органах. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience в 2025 году, проливает свет на роль почек в накоплении и распространении α-синуклеина и связывает почечную дисфункцию с повышенным риском болезни Паркинсона. В основе болезни Паркинсона лежит накопление патологической формы белка α-синуклеина, который в норме выполняет важные функции в регуляции синаптической передачи и клеточного метаболизма. При заболевании он агрегирует, становясь фибриллярным и токсичным, что ведет к гибели нейронов и развитию двигательных и немоторных симптомов.

Появление таких патологических форм α-синуклеина в мозге традиционно считалось первичным событием, однако новые данные указывают на начало агрегации в периферических тканях с последующим распространением в ЦНС. Одним из таких периферических мест является почка — орган, занимающийся фильтрацией и выведением множества веществ из крови, включая белки. Исследователи продемонстрировали наличие патологических агрегатов α-синуклеина в тканях почек у пациентов с болезнью Паркинсона и пациентов с хронической почечной недостаточностью, у которых не была диагностирована болезнь Паркинсона. Эти наблюдения позволили выдвинуть гипотезу об участии почек в патогенезе нейродегенерации. Эксперименты на мышах подтвердили, что почки физиологически участвуют в выведении α-синуклеина из крови.

При нарушении функции почек этот процесс значительно ухудшается, что приводит к накоплению α-синуклеина в почечных тканях и его дальнейшему распространению к мозгу по нервным путям, связывающим почки с центральной нервной системой. На животных моделях была продемонстрирована возможность индуцировать агрегацию α-синуклеина в мозге путем интранеронального введения фибрилл этого белка непосредственно в почечную ткань. При этом удаление периферической иннервации почек препятствовало распространению белка в головной мозг. Такие открытия открывают принципиально новый взгляд на патогенез болезни Паркинсона. Вместо сосредоточения исключительно на мозге, исследователи теперь акцентируют внимание на взаимодействиях между органами и важной роли периферических систем в инициации и прогрессировании нейродегенеративных процессов.

Связь между почечной недостаточностью и высоким риском болезни Паркинсона подтверждают и эпидемиологические данные. Многие крупные когортные исследования показали, что пациенты с хронической почечной недостаточностью сталкиваются с повышенной вероятностью развития болезни Паркинсона и других синаклепатий. Это подчеркивает необходимость учета функции почек при оценке риска нейродегенеративных заболеваний и может стать основанием для профилактических мер. Еще один важный момент в разработке новых подходов — понимание того, что α-синуклеин распространяется не хаотично, а по определенным нейрональным путям, связывающим почки и мозг. Такие пути включают как сенсорные, так и вегетативные нервные структуры, что позволяет патологическому белку мигрировать, вызывая постепенное вовлечение в процесс все новых и новых отделов нервной системы.

Эти данные проливают свет на ещё один аспект болезни Паркинсона — ее многосистемный характер и сложное взаимодействие между органами. Вместе с доказанным ранее участием кишечника в «распространении» α-синуклеина теперь почки становятся еще одним важным звеном в цепочке событий, которые приводят к появлению характерных симптомов. Исследователи также выявили особенности взаимодействия α-синуклеина с клетками крови, в частности красными кровяными тельцами, которые являются основным источником белка в крови. Изменения структуры мембраны эритроцитов при почечной недостаточности могут способствовать нарушению метаболизма этого белка, усиливая его патологическую агрегацию и последующую передачу. Это создает замкнутый круг, в котором ухудшение почечной функции усугубляет нейродегенеративные процессы, а прогрессирующая болезнь Паркинсона способствует развитию нарушений периферических органов.

С точки зрения клинического применения, новые знания открывают перспективы разработки инновационных методов диагностики. Возможность выявления ранних признаков накопления α-синуклеина в почках или крови дает шанс обнаружить заболевших на доклинической стадии, что крайне важно для эффективной терапии и замедления прогрессирования болезни. Например, анализы мочи и крови на наличие патологических форм α-синуклеина могут стать дополнением к существующим методам диагностики. Кроме того, понимание роли почек позволяет рассматривать новые терапевтические подходы. Улучшение функции почек, поддержание нормального удаления белков и снижение воспаления и оксидативного стресса в этих органах может стать частью комплексного лечения болезни Паркинсона.

Введение препаратов, модифицирующих агрегацию α-синуклеина или блокирующих его передачу по нервным путям, может значительно замедлить прогрессирование нейродегенерации. Изучение взаимосвязи между почечной недостаточностью и патологией α-синуклеина также открывает возможность создания моделей для научных исследований, позволяющих точнее воспроизводить механизмы развития болезни и тестировать новые лекарства. Современные исследования все больше подтверждают, что болезнь Паркинсона — это заболевание всего организма, а не только центральной нервной системы. Заболевания периферических органов, включая почки, играют значимую роль в инициации и развитии нейродегенеративных процессов. Это понимание меняет подходы к диагностике, профилактике и лечению, подчеркивая необходимость междисциплинарного взгляда на проблему.

Таким образом, активное исследование распространения α-синуклеина от почек к мозгу предлагает новые горизонты для борьбы с болезнью Паркинсона. Он раскрывает механизмы, которые ранее оставались неясными, открывает новые диагностические маркеры и перспективные терапевтические стратегии. Важно продолжать исследования в этой области, чтобы внедрить эти открытия в клиническую практику и повысить качество жизни пациентов. В заключение, патологическое накопление и распространение α-синуклеина не ограничивается мозгом, а охватывает периферические органы, среди которых почки занимают центральное место. Их роль в фильтрации и выведении белков критична для поддержания гомеостаза и предотвращения нейродегенерации.

Нарушение этих функций способствует развитию болезни Паркинсона, что расширяет наше понимание патогенеза и подчеркивает важность оценки и лечения сопутствующих соматических заболеваний у пациентов с нейродегенеративными расстройствами.