Файлы – это краеугольный камень современной цифровой жизни. С момента появления персональных компьютеров в 80-х и 90-х годах, концепция хранения информации на дисках оставалась практически неизменной: файлы — это непрозрачные бинарные блоки, данные, к которым обращаются как к единому целому. Директории (или папки) же — это контейнеры, которые содержат другие файлы или директории. Такое разделение прочно утвердилось и до сих пор не вызывает особых вопросов. Однако, если заглянуть глубже за пределы привычных операционных систем и традиционных подходов к вычислениям, можно заметить, что этот способ обращения с файлами далеко не совершенен и существует множество причин задуматься о его реформировании.

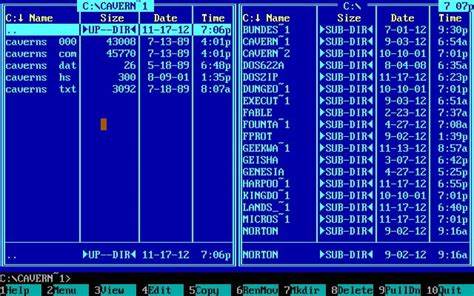

Исторически файловые системы развивались под сильным влиянием технических ограничений и архитектурных особенностей железа. В эпоху Commodore 64, например, жесткие диски были абсолютной экзотикой, а управляющая логика хранения данных реализовывалась во внешнем дисковом приводе как отдельный процессор. Это означало, что файлы не всегда представляли собой просто набор сырых байтов. Наоборот, сами файлы могли быть организованы с внутренними структурами, разделены на записи с фиксированным размером или иметь разные виды доступа — последовательный, случайный и так далее. Это отличалось от привычной модели, в которой файл — это просто последовательность байт, а папки — отдельный объект.

Классический пример интересного способа хранения данных — ресурсные вилки в Mac OS 9 и ранее. В рамках одного имени файла можно было хранить несколько бинарных блоков, разделённых по типам, идентификаторам и именам. Таким образом, файл уже не был монолитным объектом, а скорее представлял собой миниатюрную файловую систему внутри себя. Современные форматы, такие как MP4, HEIC или даже ZIP, в какой-то степени наследуют эту идею: в них содержится примитивное дерево вложенных объектов, которое, по сути, является структурной мини-файловой системой. На сегодняшний день возникает очевидный вопрос: зачем вообще отделять файлы от директорий? Почему файлы не могут быть и контейнерами? Если рассматривать файлы и директории как один и тот же тип объектов с возможностью вложенности, то исчезает необходимость поддерживать два разных механизма хранения.

Это бы упростило взаимодействие и управление, а также избавило бы от дробления информации между форматом файла и файловой структурой. Большинство популярных форматов, таких как JPEG или MP4, уже по своей природе являются составными объектами, содержащими иерархии данных. JPEG хранит вложенные сегменты с метаданными (EXIF, XMP), миниатюры и цветовые профили, а MP4 строится вокруг структуры из «боксов», каждый из которых обладает своим типом и содержимым. В этом смысле файлы уже являются деревьями, и в настоящем мире они вынуждены реализовывать сложные способы обхода и разбора, чтобы получить доступ к своим частям. Если бы операционная система изначально воспринимала файлы как директории с вложенными файлами, разработчикам пришлось бы отказаться от необходимости создавать каждый раз замысловатую внутреннюю структуру форматов и обрабатывать ее отдельно.

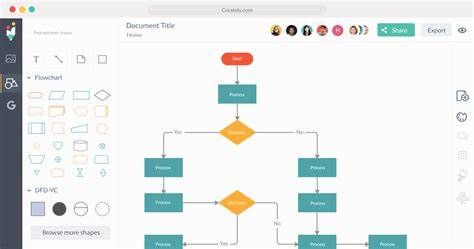

Можно было бы просто встроить этот подход в стандартную файловую систему, что существенно упростило бы разработку и повышало бы совместимость инструментов. Кроме того, пользователи смогли бы смотреть в содержимое файлов так же, как сейчас они просматривают папки, извлекая миниатюры, отдельные документы или другие вложенные ресурсы без использования отдельных программ. Важно отметить, что подобный подход — не просто фантазия. Современные операционные системы уже в какой-то мере приближаются к этому. Например, в Mac OS образ приложения представлен в виде «пакета» — директории, которая визуально отображается как единый файл.

Еще один пример — возможность монтирования образов ISO или ZIP-архивов как виртуальных файловых систем. Таким образом система уже умеет воспринимать отдельные контейнеры как деревья файлов и автоматически разрешать доступ к их содержимому. Правда, это требует специальной поддержки форматов и монтирования, а не является универсальным решением. Потенциальная реализация универсальной поддержки файлов с вложениями в виде подфайлов кардинально изменит подход к хранению и передаче данных. Сейчас, чтобы переслать несколько документов, мы упаковываем их в архив, а чтобы получить миниатюру картинки из документа Word, нужна отдельная программа.

В будущем можно представить ситуацию, когда файл — это просто директория с подфайлами, где каждый ресурс доступен независимо. Можно будет просто скопировать картинку из документа, не открывая редактор, или передать по сети только необходимые подфайлы, например, саму фотографию, без метаданных о месте съемки. Конечно, такое изменение повлечёт за собой необходимость стандартизации новых типов файловых систем и протоколов передачи данных. Текущие интернет-протоколы тоже могли бы получить обновление, позволяющее запрашивать конкретные подфайлы внутри файла так же интуитивно, как сегодня запрашиваются целые документы. Это значительно упростило бы множество рабочих процессов, включая облачное хранение, резервное копирование и сетевую передачу.

Однако реализация подобной модели сталкивается с рядом сложностей. Современные форматы файлов и операционные системы давно устоялись, а огромное количество программ и сервисов завязано на текущих предположениях о структуре файлов. Переход на новую модель совместного хранения и вложенности потребует времени, усилий и, вероятно, наличия обратной совместимости для работы с «традиционными» бинарными файлами. Тем не менее идея делать директории и файлы буквально одним и тем же объектом заслуживает внимания и может стать направлением для исследований и разработки в будущем. Автоматическое монтирование вложенных «мини-файловых систем» внутри файлов, расширяемые форматы с поддержкой подфайлов на уровне ОС позволят избавиться от множества искусственных ограничений современных форматов.