Память неизбежно подвержена изменениям с течением времени: воспоминания теряют свою ясность, детали стираются, а общая доступность информации снижается. Каждый из нас знаком с ощущением утраты важной информации, несмотря на попытки вспомнить. Однако современные психологические исследования выявляют, что восстановление временного контекста, в который были заключены воспоминания во время их формирования, способно «оживить» память, улучшая её доступность и даже изменяя последующую динамику забывания. Яркое сравнение с мифом о Сизифе помогает понять сущность этого процесса: попытки восстановить и удержать забытые воспоминания подобны бесконечному труду героя, который катит камень в гору, лишь чтобы тот вновь скатывался вниз. Память обновляется и становится более доступной, но со временем её доступность вновь ухудшается, создавая циклы возрождения и постепенного угасания.

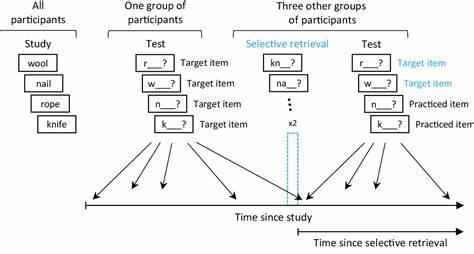

Новое исследование, проведённое группой психологов под руководством Карл-Хайнца Т. Боймля, подтверждает, что мысленное возвращение к исходному времени кодирования воспоминаний – то есть восстановление их временного контекста – активация условной «машины времени» памяти, способна не только повысить немедленную доступность информации, но и изменить скорость её последующего забывания. Результаты исследований основываются на двух масштабных экспериментах с более чем тысячей участников, из которых первые работали с набором слов, а вторые — с образовательным текстом. Процесс забывания и консолидации памяти традиционно рассматривался через призму постепенного ухудшения доступа к информации после её первоначального запоминания. С течением времени воспоминания не только становятся менее доступными, но и степень забвения замедляется благодаря процессам консолидации, которые стабилизируют память.

Интересно, что исследование показало: если мысленно «вернуться» к тому времени, когда память формировалась, эти процессы могут быть «перезапущены». Воспоминания становятся свежими, а их забывание подобно началу новой линии времени — с высокой доступностью и постепенно замедляющимся забыванием. Применив методику «выборочного воспроизведения», когда участники сначала вспоминали часть изученных слов, что непроизвольно приводило к восстановлению контекста, исследователи сумели обнаружить серьёзное улучшение запоминания оставшихся слов. Такой эффект наблюдался, если контекст восстанавливался через несколько часов или даже суток после символического кодирования. Тем не менее, чем больше времени проходило с момента первоначального запоминания, тем слабее становился эффект обновления.

После недели задержки возобновление контекста уже не приводило к существенному улучшению памяти. Альтернативный, более осознанный способ восстановить временной контекст заключался в задании участникам активного воспоминания нескольких аспектов внутренних переживаний и эмоций, которые они испытывали во время изучения материала. Этот способ также доказал свою эффективность, подтверждая, что даже сознательное погружение в контекст формирования воспоминания способно скинуть «песок времени» с часов памяти, возвращая её к более юной, поддающейся извлечению форме. Основная сложность заключается в том, что полное восстановление воспоминаний невозможно, поскольку контекст меняется, запечатлеваются не все подробности, а реконсолидирование охватывает лишь часть изначального материала. Эта неполнота порождает различия в степени обновления для разных воспоминаний — некоторые из них «просыпаются» ярко и полно, другие же остаются в тени, продолжая постепенно забываться.

Чем больше доля воспоминаний, переживших такое реинсталляционное обновление, тем заметнее суммарный эффект на память как систему. Уникальность подхода исследователей заключается и в том, что они не ограничились простой оценкой улучшения памяти в момент восстановления контекста. Они проследили траекторию забывания после этого обновления, отмечая, что новая кривая забывания повторяет исходный паттерн, что подтверждает гипотезу о полном «перезапуске» временного пути памяти. Фактически происходит циклический процесс, подобный вечной задаче Сизифа: память возрождается, затем снова потихоньку теряет яркость, и цикл повторяется при очередном восстановлении. Практическое значение подобных открытий трудно переоценить.

Техники ментального возвращения к исходному времени формирования воспоминаний могут стать эффективными инструментами для учеников, студентов, специалистов и всех, кто хочет сохранить жизненно важную информацию надолго. В образовательном процессе использование методов сознательного восстановления контекста поможет не только вспоминать информацию тут и сейчас, но и улучшать общую долговечность знания. В судебной практике подобный подход открывает новые возможности при работе со свидетельскими показаниями. Возможность реинсталляции более полного временного контекста событий может повысить точность воспоминаний и снизить эффект ложных или искажённых воспоминаний. Кроме того, понимание природы забывания и обновления памяти влияет и на клинические направления: помощь людям с нарушениями памяти, терапия травматических воспоминаний и даже улучшение когнитивных функций в пожилом возрасте может быть основана на принципах сознательного управления временным контекстом памяти.

Само ощущение, что воспоминания ускользают, порождает чувство фрустрации, однако новый взгляд на память предлагает вдохновляющую перспективу — память не просто статична и уходит навсегда, она подвержена циклам возобновления, и каждый из нас обладает возможностью влиять на эти циклы через специально выстроенные когнитивные стратегии. Конечно, существует объективное ограничение времени, в течение которого попытки восстановить контекст будут результативны. По мере того, как временной промежуток увеличивается, процессы реинсталляции становятся менее эффективными, и память всё труднее «свести с мёртвой точки». Это свидетельствует о необходимости регулярной практики сознательного восстановления, если хочется поддерживать долговременную доступность ценных воспоминаний. Визуализация и понимание процессов, протекающих в головном мозге во время таких циклов обновления памяти, поможет развивать новые интервенции в области психологии и нейронаук.