Пространственная дезориентация представляет собой сложное состояние, при котором человек теряет способность правильно воспринимать и интерпретировать свое положение в пространстве. Это явление опасно в таких областях, как авиация, морские путешествия, а также в работе с высокотехнологичным оборудованием и при экстремальных условиях, затрагивая показатели безопасности и производительности. Психофизиологическая оценка и последующая коррекция пространственной дезориентации стали сегодня одной из ключевых задач для специалистов, работающих над повышением качества профессиональной подготовки и профилактикой несчастных случаев. Основой психофизиологической оценки является комплексное исследование реакций организма на стимулы, связанные с изменением ориентации в пространстве. Используются методы регистрации мозговой активности, функции вестибулярного аппарата, состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

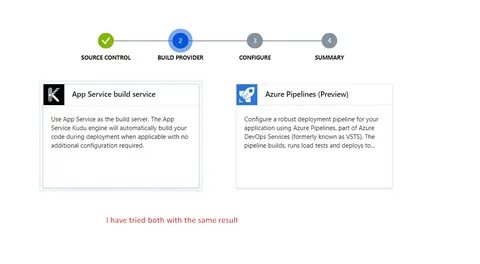

Современная диагностика включает в себя электроэнцефалографию (ЭЭГ), электрокардиографию (ЭКГ), реоплетизмографию, мониторинг вариабельности сердечного ритма и другие биосигналы, которые позволяют выявить отклонения в восприятии и реакции на пространственные изменения. Ключевую роль играет вестибулярная система, которая, взаимодействуя с визуальными и проприоцептивными сигналами, формирует пространственное сознание человека. Нарушения работы этой системы часто становятся причиной дезориентации. Современные устройства, такие как симуляторы движения и тренажеры с виртуальной и дополненной реальностью, дают возможность моделировать условия, вызывающие дезориентацию, и параллельно осуществлять психофизиологический мониторинг. Эти технологии позволяют не только выявлять предрасположенность к пространственной дезориентации, но и тренировать адаптивные механизмы восприятия.

Психофизиологическая коррекция направлена на снижение негативного влияния пространственной дезориентации и повышение устойчивости к таким состояниям. Методики включают когнитивно-поведенческую терапию, обучение навыкам саморегуляции и управление стрессом, а также физиотерапевтические процедуры, направленные на оптимизацию вестибулярной и нервной деятельности. Совмещение биологической обратной связи с компьютерными тренажерами способствует развитию необходимых навыков ориентации и быстрому восстановлению после эпизодов дезориентации. Особое внимание уделяется интеграции психофизиологических данных с информацией от носимых сенсоров и систем контроля, что позволяет осуществлять динамический мониторинг состояния оператора в реальном времени. В авиации и космических технологиях такие системы поддержки принятия решений помогают предотвратить критические ситуации, связанные с ошибками ориентации, и способствуют безопасному выполнению миссий.

Проблема пространственной дезориентации актуальна не только для профессиональных пилотов и космонавтов, но и для широкого круга пользователей современных транспортных средств и информационных систем. Повышение осведомленности об этой проблеме, внедрение психофизиологической оценки и методов коррекции способствуют снижению риска аварий и улучшению общего состояния организма в условиях высоких нагрузок. Современные исследования продолжают развивать направления интеграции алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа психофизиологических данных, что открывает новые горизонты в эффективной диагностике и адаптивной коррекции пространственной дезориентации. Перспективы использования нейроинтерфейсов и биосенсорных технологий обещают сделать процессы оценки и коррекции более точными и персонализированными. Таким образом, психофизиологический подход к оценке и коррекции пространственной дезориентации является многоаспектной областью, включающей технологические, биологические и психологические компоненты.

Его развитие и внедрение в профессиональной практике станут ключевыми элементами в обеспечении безопасности, повышения эффективности работы и качества жизни людей, сталкивающихся с рисками, связанными с нарушением пространственного восприятия.

![I Jumped from Space (World Record Supersonic Freefall) [video] (2022)](/images/1C5A9CC8-AD6C-495D-8835-C9C4DA43357D)