Информационное пространство современного мира переживает беспрецедентные трансформации. С распространением интернета и социальных сетей распространение ложной информации стало не только более быстрым, но и более сложным для выявления и устранения. Традиционные понятия «дезинформация» и «медиановрать» перестают точно отражать масштабы и природу возникающих вызовов. Сегодня специалисты и аналитики всё чаще говорят о необходимости или уже начинают отходить от узкой категоризации ложных сведений как «медиановрать» или «дезинформаций», предлагая более комплексные и нюансированные подходы к анализу информационной среды. Почему именно произошло это смещение, и какие последствия оно несёт для общества, журналистики, технологий и правоприменительной практики — об этом пойдёт речь далее.

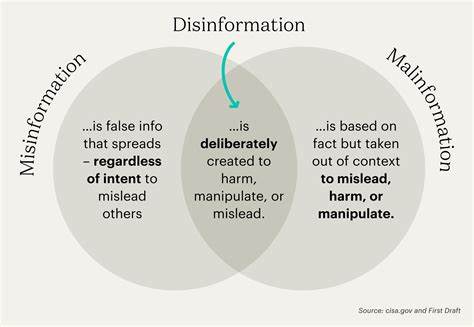

Во-первых, стоит понять значение и различия между дезинформацией и медиановратью. Дезинформация обычно подразумевает преднамеренное искажение фактов с целью ввести аудиторию в заблуждение — например, пропагандистские кампании или целенаправленные фальсификации. Медиановрать, или дезинформация в широком смысле, может включать случайные ошибки, неточные сведения, необоснованные слухи и прочие виды недостоверных сообщений, которые не обязательно распространяются с умыслом. Однако, структура современных информационных потоков намного сложнее, и между ложью, ошибкой и манипуляцией возникает множество переходных форм, которые трудно однозначно распознать и классифицировать. Вторым аспектом изменения подходов является появление новых технологий, которые усложняют борьбу с ложной информацией.

Искусственный интеллект, синтетические медиа и другие цифровые инструменты позволяют создавать убедительные фейки, которые практически невозможно отличить от правдивой информации. «Глубокие подделки» и автоматизированное производство контента не просто «врут», а создают целые виртуальные вселенные, где факты, мнения и эмоции переплетаются в запутанные ремиксы. В таких условиях традиционные методы определения дезинформации не всегда эффективны, поскольку новейшие формы манипуляций выходят за рамки простого искажения фактов. Третий важный момент связан с изменениями в поведении аудитории и массмедиа. Люди всё чаще ориентируются не на проверенные источники, а на эмоции и подтверждение собственных взглядов, что способствует распространению и усилению ложной информации, даже если она не является осознанной манипуляцией.

В такой ситуации терминология, основанная только на намерениях автора и достоверности данных, становится недостаточной. Необходимо учитывать социальные и психологические факторы восприятия, а также структуру сетей распространения информации, чтобы понять, как «медиановрать» превращается в массовый культурный феномен. Также переосмысление терминов связано с необходимостью более комплексного регулирования информационной среды. Государства, платформы социальных сетей, медиаорганизации и исследовательские институты сталкиваются со сложной задачей — как управлять информацией, не ограничивая свободу слова, при этом защищая общество от вредонамеренного контента. Новые подходы предполагают переход от сугубо наказательных мер к просветительским и превентивным стратегиям.

Вместо простого помечания контента как «ложный» или «фейк» вводятся системы, направленные на повышение медийной грамотности, создание доверительных отношений с аудиторией и стимулирование критического мышления. Переход от терминов «дезинформация» и «медиановрать» к более широким и гибким понятиям помогает также распознавать более тонкие формы искажения, такие как полуправда, вырывание из контекста, манипуляции вниманием и эмоциональным фоном. Такое понимание позволяет эффективнее выявлять и бороться с новыми угрозами, сохраняя при этом баланс между контролем информационного поля и уважением к правам личности. Изменение терминологии отражает и более глубокое понимание того, что инфопространство — это не просто нейтральная среда для обмена сведениями, а активное социальное поле, где формируются значение, доверие и власть. Таким образом, борьба с ложной информацией становится частью более широкой задачи — укрепления устойчивых коммуникационных практик и развития цифровой культуры общества.

В свете всех этих факторов многие эксперты рекомендуют фокусироваться не столько на делении «правда–ложь», сколько на системном анализе источников, путей распространения и мотивов распространителей информации. Такой подход способствует разработке более эффективных инструментов, ориентированных на конкретные технологические, социальные и когнитивные аспекты проблемы. В итоге на смену устаревшим и ограниченным терминам приходит новая парадигма, которая учитывает многообразие феноменов информационной среды и даёт возможности для более грамотного управления движением смыслов. Это движение вперёд демонстрирует, что современному обществу нужны не просто ярлыки и категоризации, а глубокое понимание процессов и механизмов, формирующих наши представления о реальности. Перемены в терминологии — это признак более широких перемен в подходах, технологиях и сознании.

В следующем десятилетии борьба с искажениями информации будет всё больше смещаться от реактивных мер к проактивным стратегиям, от простых ярлыков к комплексным методологиям, где каждый участник информационного процесса будет играть ключевую роль. Это не только вызов, но и возможность для формирования общества с более высоким уровнем критического мышления, ответственности и взаимного доверия.