Растения, как живые организмы, постоянно взаимодействуют с окружающей средой, и одной из наиболее важных функций их тканей является защита внутренних структур от неблагоприятных факторов. Барьерные ткани, такие как перидерма и эпидермис, служат физическим и химическим щитом, препятствующим потере воды, проникновению патогенов и другим стрессовым воздействиям. Однако эти барьеры подвержены повреждениям, например, механическим ранением, что ставит под угрозу жизнеспособность растения. Как растения обнаруживают нарушения целостности своих защитных слоев и запускают процессы их восстановления? Исследования последних лет показали, что важную роль в этом играет сенсорика газовой диффузии. Перидерма в структуре растений Перидерма – это внешний слой защитной ткани, который формируется у кустарников и деревьев в процессе вторичного роста.

Она состоит из нескольких слоёв клеток: пробки (пеллемы), камбия перидермы (пеллогена) и феллодермы. Клетки пробки характеризуются отложением специфических веществ, таких как лигнин и суберин, которые делают их непроницаемыми для воды и газов, существенно ограничивая обмен газов с внешней средой. Перидерма заменяет первичный эпидермис, когда растение увеличивает толщину стебля или корня, и играет ключевую роль в защите от биологических и абиотических стрессов. Когда перидерма повреждается, например, вследствие механического ранения, механизма защиты становится недостаточно и растение должно быстро восстановить барьер, чтобы предотвратить обезвоживание и инфекции. Этот процесс, называемый регенерацией перидермы, начинается с распознавания потери целостности.

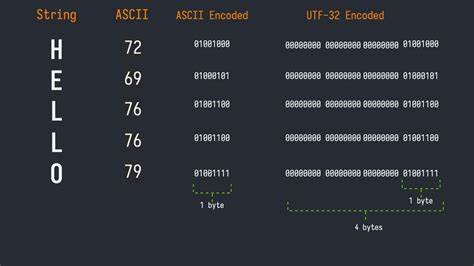

Однако долгое время точные молекулярные и физиологические механизмы распознавания ран в перидерме оставались загадкой. Механизм газовой диффузии как сигнал повреждения Ключ к пониманию системы наблюдения за барьером растений лежит в способности тканей определить изменение концентраций газов, а именно этилена и кислорода. Этилен – это один из важнейших газы‑гормонов растения, регулирующий множество процессов развития и стресс‑ответа. Внутри здоровой, неповрежденной перидермы этилен накапливается, поскольку его диффузия ограничена плотной структурой пеллемы. Таким образом, внутренние ткани находятся в относительно изолированной среде с высоким содержанием этилена и низким уровнем кислорода, то есть при характеристиках гипоксии.

При ранении перидермы этот газовый барьер нарушается: этилен начинает выходить наружу, а кислород — проникать внутрь тканей через открытую рану. Данный процесс приводит к резкому снижению уровня этиленового сигнала и ослаблению гипоксической сигнализации. Таким образом, изменения в газовом составе тканей — естественный сигнал о повреждении. Снижение этиленового сигнала запускает активацию генов, ответственных за регенерацию перидермы, среди которых PER15, PER49 и PBP1, а также активирует деление клеток, похожих на камбий перидермы. Кислород же из внешней среды восстанавливает нормальное дыхание клетки и способствует сигналам для восстановления функциональной и структурной целостности защитного слоя.

Значение сигнальной роли этилена Хотя этилен является веществом, производство которого возрастает при повреждении тканей, его роль в регенерации перидермы отличается от ранее известной функции в других контекстах. Уровень этиленового сигнала уменьшается в окрестностях раны из-за утечки газа. Этот феномен обеспечивает обратную связь: снижающийся уровень этилена не стимулирует регенерацию, а наоборот — снимает ингибирующий эффект, позволяя растениям активировать защитные процессы восстановления. Дополнительные эксперименты, включающие обработку растений прекурсором этилена (1-амноциклопропан-1-карбоксилатом, ACC) или самим газом, показали, что повышение этилена препятствует формированию суберинсодержащих защитных клеток перидермы. Более того, мутации, приводящие к нечувствительности к этилену, вызывают нарушения в регуляции окончания процесса регенерации, что свидетельствует о необходимости восстановления нормального газового баланса для прекращения формирования перидермы после её восстановления.

Роль кислорода и гипоксической сигнализации Кислород, необходимый для энергообеспечения клеток благодаря аэробному дыханию, ограниченно проникает в глубинные ткани растения из-за плотного защитного слоя. Следовательно, нормальная периферия корня или ствола находятся в состоянии умеренной гипоксии. При повреждении перидермы кислород свободно входит в ткани, что снижает гипоксический сигнал и запускает процессы, направленные на восстановление барьеров. Генетические исследования показали, что растения, в которых гипоксическая сигнализация остаётся активной длительное время (например, благодаря мутациям в генах, регулирующих деградацию специфических белков), имеют сниженную способность к регенерации суберина и образования новых клеток перидермы. Системное взаимодействие этилена и кислорода Редукция сенсорных сигналов этилена и гипоксии действует совместно, обеспечивая четкий контроль за процессами восстановления поврежденной перидермы.

Эксперименты с одновременным усилением этиленового сигнала и поддержкой гипоксии приводят к почти полному подавлению регенерации перидермы. Кроме того, при восстановлении перидермы баланс газовой диффузии возвращается к дораненому уровню: этилен вновь накапливается внутри тканей, а кислород ограничивается в проникновении наружу, что приводит к повторному усилению этиленового сигнала и гипоксической сигнализации и, таким образом, останавливает избыточное образование защитных клеток. Распознавание целостности защитного барьера в других органах Этот газовый механизм слежения не ограничивается корнями. В стеблях растений, где основным барьером является эпидермис с кутикулой, ранение также сопровождается утечкой газов и запуском образования перидерматоподобного слоя из суберинизированных клеток. Запечатание раны с помощью воска или ланолина препятствует газообмену и блокирует восстановление барьера, подчёркивая универсальность механизма газовой сигнализации в контроле целостности барьеров.

В отличие от корней, где и этилен, и кислород играют важную роль, в стеблях роль кислорода в регенерации не столь значительна, а этилен лишь частично влияет на формирование защитного слоя. Это говорит о некоторой ткани-специфичности процессов и возможном участии других газов или факторов. Широкое биологическое и экономическое значение Понимание механизмов восстановления барьера важно не только с фундаментальной научной точки зрения, но и с практической. Например, развитие пробкового слоя на коре деревьев или плодов сельскохозяйственных культур напрямую влияет на их выносливость, качество и урожайность. Контроль над процессами регенерации и формирования защитных тканей может улучшить сельскохозяйственные практики и производство древесины, а также увеличить устойчивость растений к стрессам.

Перспективы и вопросы для дальнейших исследований Несмотря на значительный прогресс, многие аспекты узнавания и регенерации барьерных тканей остаются неясными. Как именно клетки реагируют на изменения аэрации на молекулярном уровне? Какие дополнительные сигналы, возможно, соединяются с газовой диффузией для точного локального запуска регенерации? Как устроена пространственная регуляция процесса восстановления, ведь газы легко диффундируют и способны создавать лишь градиенты, а не точные сигнальные центры? Ответы на эти вопросы углубят наше понимание взаимодействия растения с окружающей средой и процессов стресс-адаптации. Заключение Растения обладают уникальным механизмом контроля целостности своих защитных барьеров, основанным на восприятии изменений в диффузии газов этилена и кислорода. Нарушение барьера приводит к выходу этилена наружу и проникновению кислорода внутрь, что снижает сигналы этиленового и гипоксического пути, тем самым активируя восстановительные процессы. Восстановление целостности барьера возвращает газовые уровни к исходным значениям, останавливая регенерацию.

Этот газообменный сенсорный механизм является общим принципом для различных тканей растений и имеет важное значение для их выживания и роста. Понимание этой системы открывает новые возможности для повышения устойчивости растений и развития агротехнических подходов.

![[LIVE] Crypto News Today: Latest Updates for July 9, 2025 – Nasdaq-Listed GameSquare Announces $100M ETH Treasury Strategy](/images/9CEE4CD7-9F5C-4C46-8456-C45AF7ED45C8)