Средневековый Север — регион, традиционно ассоциирующийся с суровыми климатическими условиями и сдержанной эстетикой, однако культурное наследие этого времени историками и специалистами изучается всё активнее, особенно когда речь заходит о рукописях и материалах, использовавшихся для их создания. Палитра средневекового Северного региона, в частности Швеции и современной Финляндии, становится ключом к пониманию исторических процессов, связанных с производством книг, международной торговлей и культурным обменом в эпоху Средневековья. Малое число сохранившихся целых книг из этого периода связано с тем, что многие манускрипты были переработаны в более поздние века — например, пергаменты из средневековых книг часто использовались в XVI–XVII веках в качестве обложек для различных документов и записей. В результате огромная коллекция фрагментов, насчитывающая десятки тысяч единиц хранения, находится сегодня в архивах Северных стран. Эти фрагменты, сохранившиеся порой случайно, свидетельствуют о масштабах производства рукописей и позволяют приблизиться к быту и традициям письменной культуры того времени.

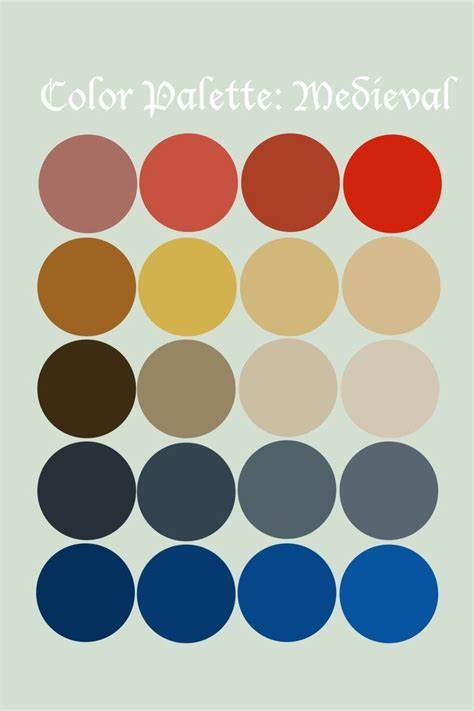

Современные технологии позволили исследовать материалы, использовавшиеся при создании этих средневековых манускриптов, без повреждения исторических артефактов. Совокупность методов, среди которых гиперспектральная визуализация, микроскопия, рентгенофлуоресцентный анализ и спектроскопия различных типов (Рамановская, инфракрасная, отражательная), предоставила новые данные о красках, пигментах, чернилах и связующих веществах, применявшихся мастерами того времени. Исследования охватили десять фрагментов с XIII по XV век, предположительно созданных на территории Швеции. Эти объекты в основном связаны с книгами, использовавшимися в приходских церквях региона, что представляет собой пример обычной, повседневной культуры книгоиздания Средневековья. Анализ выявил широкое применение известных и распространённых в Европе того периода пигментов: азурита, красного свинца (минерал церуссит), вермилиона, орписмента (мышьякосодержащего жёлтого пигмента) и различных медных зелёных.

В то же время были обнаружены и более необычные материалы, свидетельствующие о влиянии международных торговых путей и культурных обменов, которые обеспечивали доступ к пигментам из различных регионов Европы и даже за её пределами. Особый интерес представляет использование ультрамарина — драгоценного пигмента, получаемого из ляпис-лазури, который встречается в рулонах календарей XII века. Ультрамарин был чрезвычайно дорог и импортировался из раскопок в Центральной Азии, что указывает на старинные торговые маршруты, проникшие в Северную Европу. В то время как другие рукописи чаще используют азурит для синих оттенков, присутствие ультрамарина на севере демонстрирует стремление к определённому качеству и эстетике, а также возможность доступа к редким ресурсам. Красные оттенки в рукописях, как и следовало ожидать, занимают лидирующее положение по числу использований.

Основной красный пигмент — вермилион, синтетический минерал ртути, а также смеси с красным свинцом. Интересны анализы одного из более старых фрагментов, демонстрирующего необычное сочетание железа с медью в красных инициалах, что может говорить о местных особенностях материала или о попытках местных мастеров использовать адаптированные рецептуры красок. Зелёные тона представлены как медьсодержащими пигментами, так и природными земляными пигментами, такими как green earth. В большинстве случаев спектроскопические методы показали присутствие медных соединений, включая вердигрис и казуалолит, а также следы возможных органических связующих. Жёлтые элементы встречаются реже, но важным открытием стал орписмент, и его спутник — реальгар, представляющий собой оранжево-красный мышьяковистый пигмент.

Применение этих веществ отражает панъевропейские традиции в искусстве рукописей. Золото применяется при украшении особых элементов манускриптов. В некоторых случаях оно сочетается с применением орписмента, что придаёт произведениям богатство и визуальную глубину. Анализ подтверждает, что золотой слой наносился с особой тщательностью, что требует высокой квалификации мастеров. Чернила, применявшиеся для письма и простых графических элементов, в основном представлены железгалловыми чернилами, но необычным элементом стал чернильный состав без содержания железа на одном из более ранних фрагментов, что может указывать на использование таннинов, растительного происхождения, без добавления традиционного сульфата железа.

Такой факт свидетельствует о локальной вариативности рецептов изготовления чернил и технологий. Связующие вещества, использовавшиеся для нанесения красок, вероятнее всего представлены белком и липидами, например, яйцом, что согласуется с более широкими европейскими традициями книжной иллюминации. Несмотря на трудности идентификации из-за перекрытия сигналов от самого пергамента, спектроскопический анализ позволил выявить признаки присутствия этих органических веществ, что даёт представление о технических нюансах работы мастеров. Особое значение имеет обнаружение разнообразия материалов внутри одного и того же листа — как текстовых, так и декоративных элементов. Это свидетельствует о коллективном производстве рукописи с разделением труда между пишущими, иллюстраторами и мастерами, ответственными за музыкальные нотации.

Такой подход ранее был характерен главным образом для крупных централизованных скрипториев, но его несомненное наличие в рамках скандинавской книжной культуры свидетельствует о её развитии и адаптации общепринятых практик. В научной и историко-культурной перспективе результаты подобных исследований открывают новые горизонты. Они позволяют создавать своеобразные материально-технологические карты и, используя микроэлементы и примеси пигментов, группировать и увязывать различные фрагменты манускриптов, выявляя их вероятное географическое происхождение и кругозор мастеров, участвовавших в их создании. Появляются возможности для уточнения торговых маршрутов, как экономических, так и культурных, которые обеспечивали поставки материалов и знаний в Средневековый Север. Это дополнительно подтверждает тесную связь регионального книжного производства с традициями и центрами в Центральной и Западной Европе, а также показывает способность северных мастеров включать наиболее престижные материалы и техники в свою работу.

Исследование палитры средневекового Севера — это лишь начало комплексного анализа культурного феномена. Дальнейшая работа предполагает расширение выборки анализируемых фрагментов, включение микролабораторных методов для изучения органических красителей, а также интеграцию данных с биокодикологией для определения источников материала, таких как происхождение пергамента или микробиом рукописей. Тем самым подобные исследования не только пробуждают интерес к средневековой истории Северных стран, но и существенно обогащают мировое познание в области книжного искусства, технологий средневекового производства и коммуникаций между регионами. Они дают нам возможность заглянуть в прошлое и увидеть, каким богатством знаний и материальных ресурсов пользовались мастера, создававшие книги, которые дошли до нас спустя столетия. Палитра средневекового Севера – это сложное, многообразное и показательнoe культурное явление.

Её изучение – путь к более глубокому пониманию исторического контекста, технических возможностей и художественных традиций стран, шедших в ногу со временем и европейским развитием, несмотря на все сложности столетий и условий. Таким образом, исследования палитры северных манускриптов – это не только научная работа, но и формирование моста между прошлым и настоящим, обеспечивающего сохранение и распространение наследия, обогащая современные представления о культуре, искусстве и технологиях Средневековья.