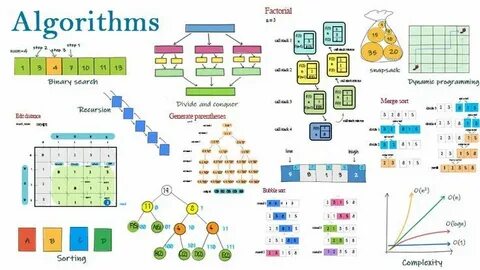

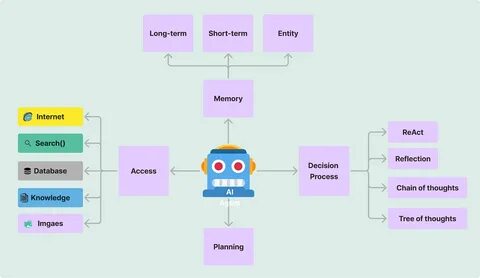

Современный мир стремительно меняется под влиянием цифровых технологий, среди которых алгоритмы занимают ключевое место. Они уже давно перестали быть лишь средствами оптимизации процессов и перераспределения данных, превратившись в плодотворную почву для формирования новых социальных и культурных практик. Понятие гетерономии алгоритмов раскрывает глубокую трансформацию повсеместного опыта взаимодействия человека с технологиями, ставя под сомнение традиционные представления об автономии разума и принятии решений. В условиях, когда большинство аспектов жизни опосредуются и регулируются вычислительными системами, углубленное понимание алгоритмической гетерономии приобретает критическую важность. Термин «гетерономия» в данном контексте указывает на ситуацию, когда алгоритмы действуют как независимые субъекты, влияющие на выборы и поведение человека, ограничивая автономию его разума и свободы.

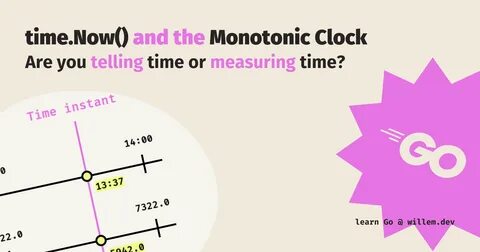

Переход от автономного к гетерономному мышлению отражает новую реальность, где критические способности индивида должны не просто сохранять автономность, но развивать навыки ориентироваться в сложной вычислительной среде, которая формирует опосредованное понимание мира. Одним из важных аспектов становится необходимость образования, которое учитывает цифровую среду как неотъемлемую часть современного культурного пространства. Концепция цифрового Bildung предлагает путь формирования нового типа знаний, где не только технические умения, но и навыки критического осмысления алгоритмических процессов обеспечивают гармоничное развитие личности. Такой подход подчеркивает необходимость комплексного, междисциплинарного изучения алгоритмов, привлекая философию, социологию, антропологию, историю, политологию и медийные исследования. Именно междисциплинарная перспектива позволяет глубже понять природу алгоритмов, их влияние на общественные структуры, а также скрытые ценностные и этические предпосылки, заложенные в программное обеспечение и алгоритмические модели.

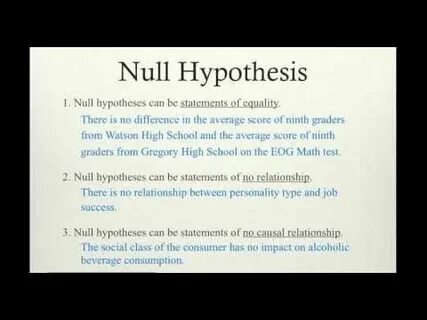

Важной проблемой современности является склонность алгоритмов оправдываться через призму утилитаризма — ориентированности исключительно на эффективность, результативность или прибыль. Такой подход зачастую игнорирует гуманистические аспекты и не учитывает сложность интеллектуальной территории, которая должна включать заботу о культуре, праве и моральных нормах. В результате возникает опасность технологического детерминизма, где алгоритмы диктуют условия существования и формируют пристрастия без должного внимания к этическим рамкам. Признание гетерономии алгоритмов ведёт к пониманию, что современное общество нуждается не только в технической грамотности, но и в новых формах критической цифровой компетенции. Это позволяет гражданам не только выполнять функции пользователя, но и активно участвовать в обсуждении, модификации и контроле над алгоритмическими системами.

Возникает острая необходимость интегрировать эти знания в образовательные программы и информационные кампании, способствующие развитию «компуталитета» — умения вести осмысленный диалог с вычислительными технологиями. Важно осознавать, что алгоритмы не просто инструменты, а социальные агенты, влияющие на распределение власти, доступ к ресурсам и формирование норм. Их внедрение сопровождается феноменами фрагментации, усиления социальных разрывов и творенияшение новых форм неравенства. На уровне общества наблюдается усиление контроля, навязывание новых правил поведения, а также возрастание значимости больших данных и разведывательных методов анализа, что требует пересмотра норм приватности и безопасности. Одновременно алгоритмизация поднимает вопрос о человеке в цифровом мире: как сохранить творческую свободу, критическое мышление и индивидуальность в условиях, когда алгоритмы структурируют и предопределяют множество видов деятельности.

Ключевым представляется развитие не только технических навыков, но и культурных практик, которые усиливают рефлексию, этическую осознанность и междисциплинарный подход к цифровым технологиям. Гетерономия алгоритмов открывает новые горизонты для исследований и практических действий в сферах права, экономики, образования и политики. Только через осознанное и критическое восприятие алгоритмических систем возможно построение справедливого цифрового общества, где технологии служат человеку, а не наоборот. В результате формируется вызов современному миру: как трансформировать бытовое взаимодействие с алгоритмами из пассивного восприятия в активное со-творчество и управление цифровой средой. Отвечая на этот вызов, мы подтверждаем значимость междисциплинарных усилий и синтеза гуманитарного знания с компьютерными науками.

Именно такой подход способен обеспечить глубокое понимание алгоритмических процессов и создать предпосылки для формирования устойчивого, справедливого и гуманистического цифрового будущего.