Антарктида — загадочный и внушительный континент, расположенный вокруг географического Южного полюса. Это пятый по размеру континент Земли, площадь которого составляет около 14,2 миллиона квадратных километров, что почти вдвое превышает территорию Австралии. Почти вся площадь покрыта толстым слоем льда — средняя толщина ледяного покрова достигает 1,9 километра. Несмотря на суровые климатические условия, Антарктида поражает своими природными особенностями и удивительным разнообразием жизни. С климатической точки зрения Антарктида является самым холодным, сухим и ветреным континентом.

Здесь установлены рекордные минимальные температуры — до −89,2 градусов Цельсия, что делает эту территорию настоящим полюсом холода на планете. Внутренние районы континента характеризуются крайне низким уровнем осадков, что позволяет отнести Антарктиду к категории полярных пустынь. В прибрежных областях климат более враждебен ветрам, которые часто достигают штормовых значений и усиливаются благодаря стоковым катабатическим потокам. Географическое расположение Антарктиды определяет её уникальное природное значение. Континент полярно-экстремальный и почти полностью расположен за пределами Антарктического круга.

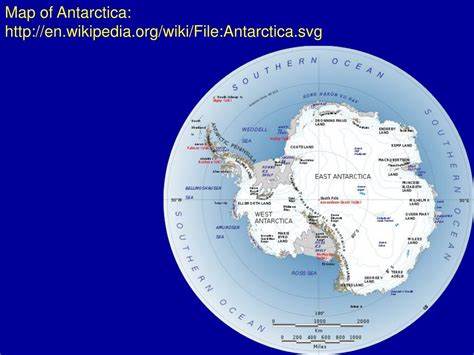

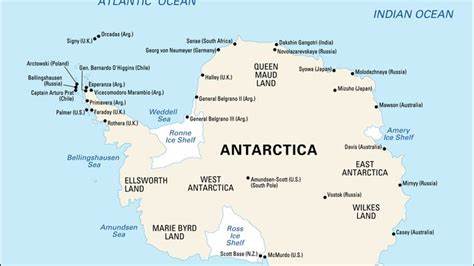

Его очертания включают горные хребты, ледяные шельфы, оазисы и подледные озёра, самые крупные из которых, как, например, Восток, простираются под многокилометровым пластом льда. Эти озёра остаются затянутыми толстой ледовой шапкой в течение миллионов лет, создавая изолированные экосистемы, важные для учёных и астробиологов. Тектоническое строение континента включает шельфовые и материковые плиты, а горные цепи, такие как Трансантарктические горы, разделяют Антарктиду на Восточную и Западную части. История открытий и освоения Антарктиды насыщена драматическими событиями и героическими подвигами исследователей. Ещё в XVIII веке путешествия капитана Джеймса Кука приблизили человечество к осознанию существования Южного континента, однако первые поздравительные свидания с материком датируются началом XIX века — русские исследователи Беллинсгаузен и Лазарев первыми зафиксировали ледяные шельфы в 1820 году, что положило начало эпохе изучения и освоения региона.

Несколько десятилетий спустя норвежцы совершили первую высадку на континент, а уже в XX веке появились первые попытки проникнуть вглубь материка. Роальд Амундсен и Роберт Фалкон Скотт навсегда вписали свои имена в историю, добравшись до географического Южного полюса в 1911 году. Современный политический статус Антарктиды уникален и регулируется Антарктическим договором 1959 года, подписанным более чем 50 странами мира. Этот международный договор устанавливает использование континента исключительно для мирных целей и научных исследований, запрещает военную деятельность, добычу полезных ископаемых, испытания ядерного оружия и выброс радиоактивных отходов. Благодаря этому историческому соглашению Антарктида стала одной из немногих автономных зон планеты с сохранением природного равновесия и научной составляющей.

Научные станции, расположенные по всему континенту, в период летних месяцев принимают до 5 тысяч исследователей, тогда как зимой численность уменьшается примерно до 1,3 тысячи человек. Среди крупнейших баз выделяют американскую станцию Мак-Мердо, российскую Восток, а также британскую станцию. Эти центры служат площадками для разнообразных научных исследований — от наблюдения за изменениями климата и ледяного покрова до биологических, геологических и астрономических изысканий. Все исследования имеют важное значение для понимания глобальных процессов на планете и прогноза климатических изменений. Особое внимание учёных привлекает биология континента.

Несмотря на суровые погодные условия и долгое пребывание территории под толщей льда, в Антарктиде наблюдается уникальное разнообразие живых организмов. Мелкие сухопутные животные представлены нематодами, микроскопическими клещами и ресничными червями, среди которых выделяется бескрылый комар Белгика антарктическая. В морских экосистемах доминирует криль — ключевая пища для большинства млекопитающих и птиц Южного океана. Пингвины, тюлени, киты и кальмары являются самыми известными обитателями антарктических вод. Флора представлена ограниченным числом мхов и лишайников, способных выживать в экстремальных условиях.

Из цветковых растений здесь встречается лишь два вида: антарктическая волосовка и антарктическая жемчужница, что подчёркивает суровость сей среды. Грибы и микроводоросли адаптируются к холодным условиям, некоторые из них изучают в рамках астробиологии для понимания возможностей жизни за пределами Земли. Климатические изменения последних десятилетий затронули и Антарктиду. Несмотря на изолированность, здесь наблюдается устойчивое потепление, особенно на Западном антарктическом полуострове, где температуры повысились на несколько градусов. Таяние ледяных шельфов ведёт к ускоренному вымыванию ледников, что напрямую влияет на уровень мирового океана.

Южный океан, окружающий континент, абсорбирует значительную часть тепла, возникающего вследствие глобального потепления. Это провоцирует изменения в океанических течениях и циркуляции, влияющие на экологическую устойчивость. Также существенной проблемой является истощение озонового слоя в атмосфере над Антарктидой. Образовавшееся здесь «озоновое отверстие» вызвано выбросами хлорфторуглеродов и сопровождается усилением ультрафиолетового излучения, что имеет негативные последствия для экосистемы. Благодаря международным мерам, таким как Монреальский протокол, процесс восстановления озонового слоя идёт постепенно, и ожидается возвращение к норме к середине XXI века.

Туризм в Антарктиде развивается довольно активно, хотя и несёт определённые экологические риски. Ежегодно сюда прибывают десятки тысяч туристов на круизных лайнерах и экспедициях, желающих познакомиться с уникальной природой и дикой жизнью. Регулирование посещений осуществляется Международной ассоциацией туроператоров Антарктики, которая внедряет строгие экологические стандарты для минимизации воздействия на хрупкое природное окружение. Ведутся дискуссии о необходимости введения квот и ограничений по количеству туристов, чтобы сохранить хрупкую экосистему. Экономический потенциал Антарктиды ограничен строгими международными соглашениями, запрещающими добычу полезных ископаемых.

Обнаружены месторождения угля, железной руды, платины и других минеральных ресурсов, однако их разведка и разработка пока не проводятся, что позволяет сохранить экологическую целостность материка. Культурная жизнь в Антарктиде развивается в основном среди научных и обслуживающих сотрудников станций. Здесь организуются музыкальные фестивали, кинофестивали для короткометражек, а спортивные мероприятия, такие как марафоны и футбольные матчи, поддерживают дух сообщества в условиях изоляции. Несмотря на экстремальные условия, в Антарктиде отмечают такие праздники, как День середины зимы и День Антарктиды, укрепляя тем самым социальные связи. Антарктида — это не только крайняя точка планеты и крупнейший в мире ледяной покров, но и жизненно важная лаборатория для изучения Земли и экологии.

Это место, где смена эпох и глобальные климатические процессы остаются ярко выраженными и могут быть изучены в режиме реального времени. Сегодня Антарктида продолжает вдохновлять учёных, путешественников и защитников природы, объединяя усилия международного сообщества в целях сохранения уникального континента для будущих поколений.