Современный мир полон инноваций в области искусственного интеллекта, электроники и аэродинамики. Одним из чрезвычайно перспективных направлений исследований является разработка электронных схем, способных имитировать и превосходить нейробиологические функции мозга. Такие системы открывают новые возможности для создания интеллектуальных устройств с невероятной скоростью адаптации и низким энергопотреблением. В этой связи особое внимание привлекают супертюринговые синаптические резисторные схемы (synstor circuits), которые демонстрируют уникальные свойства одновременного обучения и вывода информации. На практике они нашли применение при управлении морфингованными крыльями — структурами, способными изменять свою форму в реальном времени, что особенно важно для летательных аппаратов, испытывающих сложные аэродинамические нагрузки.

Отправной точкой для понимания супертюринговых синаптических резисторных схем служит разграничение цифрового компьютера и мозга по способу обработки информации. Традиционные компьютеры работают в режиме, который можно назвать Тюринговым: сначала происходит фаза обучения, затем, на основе приобретённых данных и алгоритмов, выполняется вывод решений. Процесс обучения и вывод отделены, что ограничивает способность компьютеров к адаптации в изменяющейся среде в реальном времени. Напротив, живой мозг человека — это пример супертюрингового вычислительного устройства, способного одновременно учиться и принимать решения, обеспечивая таким образом быструю адаптивность и устойчивость к внешним изменениям. Разработанная синаптическая резисторная схема, основанная на инновационных материалах и архитектурах, пытается воспроизвести ключевые механизмы нейронов и синапсов.

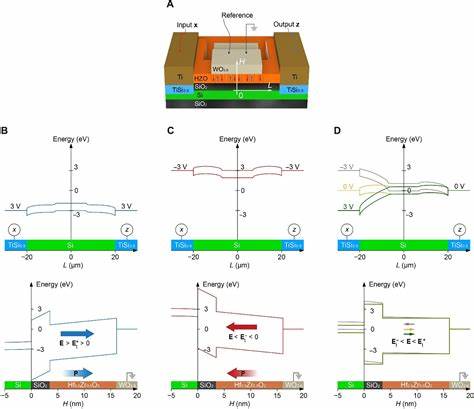

Такой synstor умеет одновременно хранить, обрабатывать и модифицировать информацию, представляемую в виде сигналов и их амплитуд. Уникальность решения заключается в том, что весовые коэффициенты (аналог синаптической проводимости) схемы не статичны, они изменяются в процессе вычислений, следуя специализированному правилу обучения, основанному на корреляционном взаимодействии входных и выходных сигналов. Это позволяет системе динамически откликаться на изменяющиеся условия, совершенствуя алгоритм вывода без необходимости раздельных фаз обучения и работы. Материально-техническая база синсторов выполнена с использованием современных технологий: на кремниевой основе формируется канал с контактом Шоттки, поверх которого наносится многоуровневая структура с использованием диэлектрического слоя SiO2, ферроэлектрического слоя Hf0.5Zr0.

5O2 и электродов из WO2.8. Такая конструкция обеспечивает многоуровневое аналоговое управление значением проводимости через электрическое поле, влияющее на ориентацию ферроэлектрических доменов. При подаче синхронизированных импульсов на входы и выходы резисторов обеспечивается одновременное выполнение операции вывода (инференции) и корректировки весов (обучения). Результатом становится сверхбыстрый отклик устройства, способного к самокоррекции и обучению "на лету".

Практическое применение супертюринговых synstor-схем продемонстрировали на примере экспериментов с морфингом крыльев — адаптивной технологии управления крыльями летательных аппаратов, позволяющей изменять их форму для оптимизации аэродинамических характеристик в реальном времени. Контроль за изменением формы производится путем воздействия на пьезоэлектрические актуаторы, которые формируют изгиб кромки крыла. Главной целью системы является минимизация соотношения сопротивления к подъемной силе, а также снижение колебаний аэродинамических параметров, особенно в сложных условиях, таких как приближение к углам срыва. В экспериментальных установках исследователи сравнили эффективность управления морфингом с помощью супертюринговой synstor-схемы, операторов-человеков и традиционной искусственной нейронной сети (ANN), выполняющей вывод и обучение последовательно. При этом synstor-схема и люди одновременно обучались и управляли крылом, действуя в супертьюринговом режиме, тогда как ANN была ограничена традиционной моделью с отдельными фазами.

Результаты оказались впечатляющими: synstor-схема показывала в десятки раз меньшее время обучения, лучшую устойчивость к внешним изменениям и превосходила ANN в сложности аэродинамических условий, не говоря уже о потреблении энергии — оно оказалось в восемь порядков ниже, чем у компьютерной системы, управляющей ANN. Ключевым преимуществом synstor-схем является не просто скорость и энергоэффективность. Возможность совмещать обучение и вывод информации позволяет устройству адаптироваться к непредсказуемым, хаотичным изменениям среды в реальном времени. Это особенно важно для аэродинамических задач, где ветер, углы атаки и другие параметры постоянно изменяются. Традиционные ИИ-системы вынуждены рассчитывать оптимальные параметры в процессе длительного обучения вне пределов реального времени, что при возникновении новых условий снижает их эффективность и надежность.

Кроме того, synstor-схемы способны самостоятельно исправлять возникшие ошибки в значениях весов (проводимости), что является важным свойством для создания надежных и долговечных интеллектуальных систем без необходимости частого вмешательства человека или настройки. Эти характеристики представляют новый вектор развития нейроморфного аппаратного обеспечения, приближая его к естественной работе человеческого мозга и открывая широкие перспективы для встроенных ИИ-систем с ограниченными энергетическими ресурсами. Экспериментальное подтверждение высокой производительности synstor-схем было затронуто в рамках разнообразных условий, включая режим предскачкового и скачкового угла атаки крыла. В первом случае все три участника — synstor-схема, человек и ANN — успешно адаптировались, хотя скорость обучения и конечное качество оптимизации существенно различались. В более сложных условиях срыва крыла synstor-схема и отдельные операторы смогли добиться восстановления состояния крыла и снижения аэродинамических потерь, в то время как ANN зафиксировала существенные трудности, не сумев эффективно учесть быстро меняющийся и непредсказуемый характер окружающей среды.

Такое исследование усиливает тезис о том, что развитие аппаратного обеспечения для ИИ должно идти не просто путем роста вычислительной мощности, а через интеграцию принципов биологических вычислений — к чему как раз и относятся супертюринговые методы. Переход от последовательной модели обучения и вывода к параллельному и одновременному процессу является коренным изменением в архитектуре вычислительных систем, способным значительно расширить границы адаптивности, устойчивости и энергоэффективности искусственных интеллектуальных устройств. Перспективы развития супертюринговых синаптических резисторных систем огромны. Помимо аэродинамического управления, их можно применять в робототехнике, автономных транспортных средствах, сенсорных сетях, медицинских имплантатах и других областях, где требуются экстремально эффективные и адаптивные алгоритмы обработки сигналов. Уже сейчас они показывают потенциал превзойти существующие цифровые нейронные сети по таким показателям, как скорость обучения, энергопотребление, обеспечивая самым современным ИИ-системам новый базис для развития.

Научное сообщество также относится к идее супертюрингового вычисления с большим интересом, рассматривая ее как новый этап в развитии вычислительных платформ. Синтез материаловедения, электроники, теории управления и нейронауки даст возможность создавать полностью новые виды вычислительных устройств, эффективных в условиях реального мира с его бесконечной сложностью и изменчивостью. Synstor-схемы — одна из первых практических реализаций этих идей, открывающая путь к построению ориентированных на энергоэффективность и высокую степень адаптации систем следующего поколения. Заключая обзор, следует отметить, что супертюринговые синаптические резисторные схемы для интеллектуального управления морфингом крыльев представляют собой прорыв в области нейроморфных вычислений и аэродинамики. Они способны одновременно обучаться и принимать решения в реальном времени, обеспечивая лучшую адаптивность, надежность и минимальное энергопотребление.

Такие технологии способны изменить подход к проектированию летательных аппаратов и других интеллектуальных систем, делая их более гибкими, эффективными и способными к самостоятельному совершенствованию в ходе эксплуатации.