В сфере инженерных профессий собеседования часто становятся настоящим испытанием для кандидатов. Однако существует один вопрос, который способен раскрыть гораздо больше, чем стандартные технические задачи или тесты на алгоритмы. Этот вопрос изначально предложен Стивеном Вейссом во время интервью автора статьи, и теперь он стал незаменимым инструментом при оценке инженеров в различных компаниях. Его привлекательность заключается в простоте формулировки и глубине анализа, которую позволяет провести при ответе. Суть вопроса сводится к тому, чтобы представить себе ситуацию, в которой пользователь сидит за компьютером и вводит URL в браузер, после чего нажимает клавишу Enter.

Кандидату предлагается максимально подробно и детально описать, что происходит от момента нажатия клавиши до того, как последний пиксель отобразится на экране. При этом ответ должен основываться исключительно на тех знаниях, которыми обладает кандидат. Оценка идет не столько по объему, сколько по глубине понимания, точности и умению признавать пробелы в знаниях. Этот вопрос обладает несколькими важными преимуществами. Во-первых, он позволяет увидеть, насколько кандидаты понимают архитектуру современных компьютерных систем, сети, браузеров и механизмов рендеринга.

Во-вторых, он выявляет индивидуальный стиль мышления инженера: кто-то сосредотачивается на системах низкого уровня, таких как прерывания клавиатуры и системные вызовы, другие плавно переходят к описанию работы сетевых протоколов, безопасности, обработки данных на уровне браузера, и некоторые даже затрагивают вопросы восприятия и доступности пользователей. Особое внимание уделяется тому, как кандидат ведет себя, сталкиваясь с незнанием или пробелами. Некоторые люди теряются и замолкают, не желая признать пробелы в знаниях. Другие воспринимают ситуацию как вызов, задают уточняющие вопросы, проявляют искренний интерес и даже стремятся разобраться в новых для себя аспектах. Этот подход позволяет понять не только технический уровень, но и мотивацию к развитию, любознательность и умение трезво оценивать собственные возможности.

Концепция «paint drip», упомянутая в вопросе, служит метафорой для описания глубины и узкой специализации знаний кандидата. Представьте каплю краски, которая стекает с широкого слоя — такой «paint drip» отражает те области, в которых человек углубился максимально сильно, исследовал «заячьи норы». Этот вопрос позволяет выявить эти области и понять, с какими технологиями или аспектами инженерии кандидат наиболее близок. Стоит отметить, что данная методика оценки необычна тем, что она полностью исключает возможность подготовки по чужим алгоритмам и шаблонным ответам. Невозможно выучить такой ответ заранее, ведь он требует интеграции множества технических знаний, умения структурировать информацию и, главное, честности.

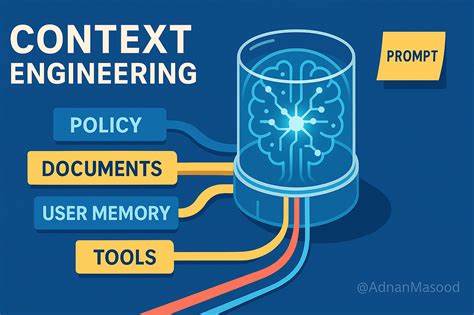

Честность здесь играет ключевую роль — кандидат должен признать границы своих знаний и мнение интервьюера не должно приводить его к страху ошибок. Для инженеров и специалистов, готовящихся к собеседованиям, этот вопрос может служить отличным стимулом для систематического изучения основ компьютерных систем, сетевых протоколов, браузерных движков и архитектуры операционных систем. Это также прекрасный повод задуматься о том, насколько глубоко они понимают процессы, с которыми сталкиваются ежедневно, а порой и не задумываются. Рассмотрим некоторые ключевые этапы, которые могут включать ответы кандидатов. С самого начала, с момента нажатия клавиши, начинается цепочка событий, охватывающая работу сенсорных систем, передачу сигнала по клавиатуре через контроллер и его обработку в ядре операционной системы.

Далее происходит переключение контекста, обработка системного вызова, взаимодействие с браузером и сетевым стеком, разрешение доменного имени через DNS, установление безопасного соединения с сервером по TLS, выполнение запроса HTTP, получение и парсинг ответа, а также построение DOM, CSSOM и формирование рендер-дерева. Завершающим этапом становится рендеринг содержимого, включая расчет компоновки, отрисовку на GPU и подготовку пикселей для экрана. Некоторые кандидаты могут коснуться даже биологических и физических нюансов, например, обмена ионов в нервных окончаниях, который приводит к нажатиям клавиш, или психофизических аспектов восприятия цвета и важности обеспечения доступности для всех пользователей. Такой широты взглядов трудно добиться только за счёт механического запоминания – она отражает глубокое погружение в профессию и естественное любопытство. Для интервьюеров вопрос становится замечательным индикатором, который поднимает качество оценки на новый уровень.

Он помогает не просто проверить базовые знания, но и понять, насколько кандидат способен связывать разные слои технологий, мыслить системно и учиться новому. По сути, вопрос превращается в окно, заглядывая в которое, можно увидеть не только технические навыки, но и внутреннюю мотивацию человека. Что же делать тем, кто еще не знаком с таким подходом к собеседованию? Начинать стоит с тщательного обзора всех этапов, начиная от взаимодействия клавиатуры с аппаратными контроллерами, через процессы операционной системы, сетевые взаимодействия, браузерные архитектуры и заканчивая визуальным рендерингом. Это позволит не только подготовиться к собеседованию, но и глубже понять принцип работы технологий, которые окружают в повседневной жизни. В заключение хочется отметить, что подобный вопрос становится отличным примером того, как можно делать собеседования более эффективными, честными и вдохновляющими.

Он подчеркивает важность не столько поверхностных знаний, сколько внутреннего стремления к развитию и умения оценивать собственные силы. В конечном итоге, именно такие качества формируют профессионалов, способных создавать действительно выдающиеся проекты и менять индустрию к лучшему.