Географические информационные системы (ГИС) изменили представление о картографии и анализе территории за последние несколько десятилетий. Эти цифровые инструменты предоставляют глубокий и детализированный взгляд на географическую информацию, которая раньше была недоступна или трудна в использовании. ГИС сегодня широко используются в самых разных сферах — от городского планирования и экологии до сельского хозяйства и недвижимости. Одним из новых, интересных направлений в этой области становится оценка пригодности земель с использованием данных цифровой модели рельефа (ЦМР) и математических методов обработки изображений. Такое направление анализа помогает не просто визуализировать рельеф, а количественно оценивать удобство использования территории для различных целей.

Современные онлайн-сервисы, такие как просмотрщик карт USGS National Map Viewer, предоставляют громадное количество данных о территории, включая данные о высотах и топографии, в удобном и понятном формате. Более того, данные на уровне отдельных округов очень часто доступны публично и имеют схожий интерфейс, что значительно облегчает работу с ними людям, даже не имеющим глубоких знаний в области геоинформационных технологий. К примеру, некоторые графические представления земельных участков включают в себя цветовые схемы, отображающие год продажи участка, а разделение территории по физическим, юридическим или экологическим параметрам позволяет получить разноплановую информацию, полезную как для специалистов, так и для простых пользователей. Однако, несмотря на широкую доступность и объем информации, стандартные показатели и комбинации слоев на картах часто недостаточно человеческие и не отвечают интуитивным критериям удобства и практичности. Обычно ГИС-функции оперируют исключительно с количественными данными, что накладывает ограничения при попытках получить качественные выводы.

Например, данные высот и топографические линии сами по себе не помогают напрямую определить, насколько участок пригоден для строительства или сельского хозяйства. В этой ситуации появляется идея создания метрики пригодности или удобства, основанной на простом, но эффективном параметре — градиенте рельефа, который отражает крутизну склона, известную еще с школьной программы как «подъем на расстояние» или «grade». Определение пригодности территории, основанное на крутизне, кажется очевидным и практически осуществимым, но при переходе к цифровым данным и алгоритмам начинается сложная работа по количественной оценке. Топографические линии, традиционно рисуемые на бумажных картах, формируют визуальные полосы с разной степенью плотности, где плотное расположение линий говорит о крутых склонах, а редкое — о равнинных поверхностях. Для компьютера же такие визуальные индикации изначально не представляют никакой значимой информации, поэтому возникает задача найти математическую модель для определения крутизны на основе массива числовых данных.

Все топографические карты изначально строятся на основе данных о высотах, полученных при помощи дистанционного зондирования. Современные цифровые модели высот (DEM) выпускаются с разрешением около 3 метров на пиксель, что обеспечивает детализацию, достаточную для локального анализа участка земли. Используя специальное программное обеспечение и библиотеки, такие как OpenCV и numpy, можно провести математическую обработку данных, чтобы вычислить параметры рельефа, более информативные, чем просто набор высот. Для оценки крутизны используется понятие градиента, описываемое векторной математикой и дифференциальном исчислении. Градиент функции определяет скорость и направление наибольшего изменения значения функции, в данном случае — изменения высоты рельефа.

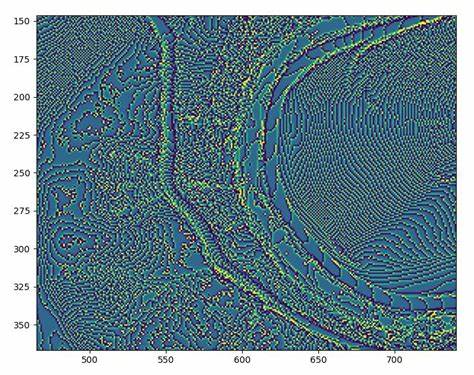

Чтобы учесть направление изменения как по оси x, так и по оси y, вычисляют частные производные функции высот по обеим координатам. Однако первое производное дает лишь скорость изменения, а для понимания изменения скоростей (то есть ускорения или резкости изменения крутизны) используют вторую производную, представленную оператором Лапласа — суммой вторых производных по обеим направлениям. При вычислении предельного значения Лапласиана на данных изображениях рельефа можно получить карту, которая визуально напоминает традиционные топографические линии, но уже имеет количественное основание. Положительные и отрицательные значения Лапласиана показывают зоны резких изменений рельефа, что напрямую коррелирует с местами плотного расположения топографических линий. На таких участках крутизна становится высокой, и, соответственно, пригодность для определенных целей может снижаться.

Практическую работу по выделению таких областей можно выполнить с помощью метода скользящего окна. Этот подход заключается в последовательном прохождении окна определенного размера по всему изображению рельефа и вычислении средней величины Лапласиана внутри каждой порции. После этого значения сравнивают с заранее установленным порогом, при превышении которого участок признается слишком крутым и непригодным для использования с определённой целью. Такая бинаризация картины пригодности создает простую в интерпретации карту, где территории классифицируются как либо пригодные, либо непригодные. Использование шагов окна и размера окна задается исходя из физического масштаба пикселя, например, при 3 метрах пиксельного размера окно в 30 метров становится реалистичным параметром для оценки локальных качеств рельефа.

Этот метод, конечно, можно доработать. Современные алгоритмы фильтрации и визуализации предлагают вариации сглаживания и downsampling (уменьшение разрешения), которые дают похожие результаты, что могло бы упростить вычисления и повысить их производительность. Впрочем, имея много параметров «настройки», всегда можно добиться большей гибкости анализа для специфических задач. Стоит отметить, что такого рода анализ и вычисление пригодности земли основаны на объективных данных и математических операциях, но остаются близки к человеческим критериям оценки качества ландшафта. Они позволяют сочетать высокотехнологичные подходы с реальным опытом пользователей, таких как туристы, строители или фермеры, которые на основе визуальных и чувственных впечатлений определяют, где комфортно и безопасно работать и передвигаться.

Постепенно развитие таких инструментов может привести к созданию комплексных продуктов со встроенными показателями удобства, пригодности и потенциальных рисков для различных отраслей экономики и науки. Это сделает ГИС не просто инструментом визуализации, а эффективным аналитическим помощником в принятии обоснованных решений на всех уровнях — от частного землевладения до национального градостроительного планирования. Таким образом, сочетание цифровых моделей высот, математики и программирования открывает новые возможности для глубокого анализа рельефа и создания полезных метрик пригодности территории. Это не просто «умный способ глядеть на карту», а практический инструмент, расширяющий традиционные подходы и позволяющий взглянуть на землю с новой, более функциональной и адаптивной точки зрения.

![Gaza Doctors Under Attack (2025) [1:05:05] Documentary Censored by the BBC](/images/F6F16332-A5C4-4368-ABAE-CF0E383C4BAA)

![Vectorized interpreters: mass rapid transit for programming languages [pdf]](/images/1FD6F928-601D-4E47-AEAF-334837992159)