В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта квалифицированные дата-центры становятся ядром современных вычислительных инфраструктур. Обработка машинного обучения, особенно обучение больших языковых моделей и генеративных ИИ алгоритмов, требует огромного объёма вычислительных ресурсов. Это ведет к стремительному росту потребления электроэнергии в дата-центрах, создавая риск серьезного кризиса для энергетических систем. Особенно остро ситуация обостряется в ведущих экономиках, таких как США и Китай, где рост вычислительных мощностей великолепен по своим масштабам и темпам. Проблема приобретает настолько глобальный характер, что может повлечь за собой масштабные изменения в структуре энергогенерации и инфраструктуре доставки энергии.

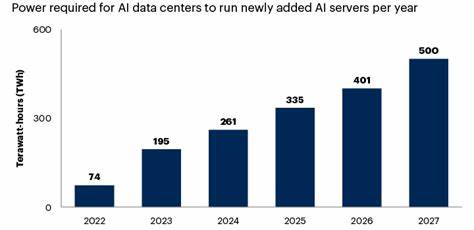

Текущие исследования показывают, что в Соединенных Штатах данные центры уже потребляют почти 4,4% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой в стране, что составляет порядка 176 тераватт-часов. Ожидается, что к 2028 году эта цифра может вырасти более чем в два раза — приблизительно до 325–580 тераватт-часов — что будет составлять от 6,7% до 12% всего электроэнергии в стране. Китай демонстрирует схожие тенденции, с прогнозируемым потреблением в 400 тераватт-часов к следующему году. Однако важным фактом является то, что средний гражданин Китая потребляет значительно меньше электроэнергии, чем американец, что подчеркивает масштаб нагрузки, которую создают именно высокопроизводительные дата-центры. Если смотреть глобально, ежегодный темп роста энергопотребления дата-центров составляет около 30%.

На США и Китай приходится примерно 80% этого прироста, что подчеркивает их доминирующую роль в технологической гонке и необходимость кинетически решать проблемы энергопотребления. Главным вызовом становится не только само потребление, но и потери энергии при ее транспортировке и конвертации, а также необходимость эффективного охлаждения аппаратуры, работающей на предельных нагрузках. Чипы в центре внимания оказываются одними из основных факторов повышения энергоэффективности дата-центров. Есть четыре главные аспекта, в которых развитие чиповой индустрии способно сделать значительный вклад. Первый аспект — сокращение расстояний передачи электроэнергии и количества промежуточных ступеней преобразования напряжения.

Электроэнергия, как и данные, подвержена потерям при движении по линии электропередач: по статистике около 5% электроэнергии теряется на трассе и в распределительных сетях. При этом высоковольтные линии, даже если прокладываются на сотни километров, теряют меньше энергии — около 2%, тогда как низковольтные линии на коротких расстояниях ведут к потерям до 4%. Уменьшение количества переходов между различными уровнями напряжения и приближение генерации энергии к самим дата-центрам позволяют снизить потери и повысить общую энергоэффективность системы. Вторую важную область составляет сокращение перемещения данных. В современном мире значительную часть энергии съедают операции передачи и коммутации данных между аппаратными компонентами.

Архитектурные подходы, ориентированные на обработку данных ближе к источнику их возникновения, позволяют снизить объемы и дальность передачи информации, что благоприятно сказывается на энергопотреблении. Использование 3D-микросхем и многоуровневой упаковки позволяет располагать компоненты вертикально, минимизируя длину межсоединений. Такое техническое решение улучшает пропускную способность и сокращает потребление энергии на передачу сигналов, что в итоге снижает тепловыделение и улучшает надежность систем. Третья область — повышение эффективности обработки данных. Оптимизация архитектур, баланс между производительностью и потреблением энергии, внедрение интеллектуальных систем управления питанием — все это ключевые факторы.

Современные чипы часто спроектированы с существенным запасом энергии для обеспечения стабильности функционирования в худших условиях. Однако избыточные запасы приводят к перерасходу энергии и необходимости дополнительного охлаждения. Использование адаптивных механизмов регулировки уровня питания в зависимости от текущей нагрузки и прогнозируемых задач позволяет добиться существенной экономии электропитания. Кроме того, снижение энергопотребления способствует увеличению срока службы оборудования и сокращению бюджета на эксплуатацию. Четвертый аспект, непосредственно связанный с теплорусением, — улучшение систем охлаждения.

Сегодня энергоэффективность дата-центров определяется не только потребляемой электроэнергией на вычислительные задачи, но и на поддержание оптимальной температуры оборудования. Охлаждение серверных стоек и отдельных компонентов занимает порядка 30-40% от общего энергобаланса. Переход на жидкостные системы охлаждения, включая технологии погружения в теплоноситель и микрофлюидику с охлаждением непосредственно в структуре кристалла, способны сокращать энергозатраты на климат-контроль. Однако внедрение таких инноваций сопровождается сложностями производства и проектирования, которые требуют тщательного изучения баланса эффективности и стоимости. Кроме того, повышенный тепловой поток у 3D-структур микросхем усложняет удаление тепла, что стимулирует разработчиков искать новые методы глубокого охлаждения внутри кристалла и его упаковки.

Высокоэффективное охлаждение напрямую связано с повышением плотности компоновки транзисторов и, соответственно, вычислительной мощности без компромиссов по энергозатратам. Для решения проблем, связанных с энергопотреблением дата-центров, необходим комплексный подход, включающий оптимизацию от генерации и распределения электроэнергии до проектирования чипов и систем охлаждения. Совместная работа производителей полупроводников, поставщиков электроэнергии и операторов дата-центров позволит моделировать более устойчивую инфраструктуру для дальнейшего развития искусственного интеллекта. Учитывая мировые прогнозы, энергопотребление дата-центров ИИ будет расти с огромной скоростью. Превышение 350 тераватт-часов уже в ближайшие несколько лет сопоставимо с суммарной мощностью крупнейших электростанций мира, таких как ГЭС Гувера, АЭС Пало-Верде и трех ущелий в Китае.

Это говорит о неотложности поиска инновационных решений, снижающих нагрузку на энергосистемы и обеспечивающих экологическую устойчивость. Практически невозможно представить, что единичные изменения смогут радикально решить проблему. Для поддержки дальнейшего роста и масштабирования ИИ необходимо переосмысление всей цепочки от сетевой инфраструктуры электроснабжения до внутренних архитектур обработки и управления тепловыми потоками. Семикондукторная отрасль должна быстро адаптироваться к новым требованиям, сокращая число промежуточных уровней напряжения, разрабатывая более интеллектуальные системы регулирования питания и внедряя инновации в упаковке и охлаждении микросхем. Повышение осведомленности о важности энергоэффективности и устойчивости является важным стимулом для рынка.

Компаниям придется балансировать между максимальной производительностью и ростом стоимости электроэнергии, что принесет новые вызовы и возможности для инноваций. В конечном счете, снижение энергопотребления напрямую коррелирует с уменьшением углеродного следа индустрии и сохранением природных ресурсов. Таким образом, ключ к устойчивому развитию центров данных и искусственного интеллекта лежит в четырех кластерах: снижение потерь энергии при ее передаче, сокращение избыточных перемещений данных, повышение энергоэффективности вычислительных чипов и совершенствование систем охлаждения. Комплексное внедрение решений в этих областях создаст условия для масштабирования ИИ без коллапса энергетической инфраструктуры и позволит технологии развиваться в гармонии с экологической ответственностью.