Нейропластичность как фундаментальный механизм, лежащий в основе обучения и адаптации, долгие годы оставалась предметом активного изучения в нейронауках. В частности, способы, которыми мозг кодирует и трансформирует сенсорную информацию в процессе обучения, до недавнего времени рассматривались преимущественно через призму супервизорного — то есть управляемого — подхода, где для изменения нейронных связей требовалась внешняя обратная связь или подкрепление. Однако новые данные свидетельствуют о том, что биологические нейронные сети способны к значимому образованию представлений также и в условиях несупервизорного, то есть не контролируемого обучение, которое базируется исключительно на воздействии сенсорных стимулов без явных сигналов о правильности или ошибочности реакции организма. Исследование, проведённое учёными на базе мощной техники одновременной записи активности десятков тысяч нейронов в зрительной коре мышей, предлагает революционный взгляд на механизм восприятия. Эксперименты включали две категории животных: мышей, обучавшихся выполнять задачи по распознаванию визуальных образов с вознаграждением, и тех, кто лишь подвергался воздействию тех же стимулов, но без поощрения и требований к выполнению задания.

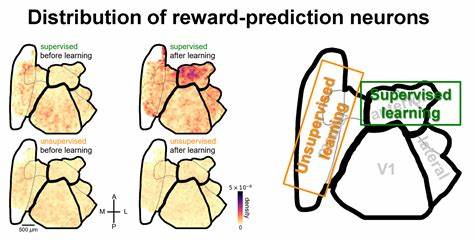

Результаты показали, что значительная часть пластических изменений в нейронных ответах, ранее считавшихся проявлением целенаправленного обучения, с одинаковой силой возникает у животных, не получавших вознаграждений и не обучавшихся целенаправленно. Это указывает на ключевую роль несупервизорного обучения в формировании и совершенствовании восприятия. Особенно интересно, что область мозга, называемая медиальными высшими зрительными областями, оказалась центром проявления несупервизорной пластичности. Здесь наблюдалось увеличение числа нейронов, специфически реагирующих на различные категории визуальных стимулов, что коррелировало с улучшением дискриминации образов. Примечательно, что такие изменения не возникали у мышей, подвергшихся воздействию простых визуальных паттернов в виртуальной реальности, таких как решётки, что подчёркивает важность естественной визуальной статистики в стимуляции нейронных адаптаций.

Обнаружение того, что такие изменения не однозначно связаны с локализацией в пространстве, а завязаны именно на визуальной характеристике стимулов, важно с точки зрения понимания способностей мозга абстрагировать и выделять значимые особенности окружения. Это было доказано введением новых тестовых образцов, схожих по визуальным характеристикам, но отличающихся пространственной организацией. Нейрональная активация не воспроизводила зарождающиеся пространственные последовательности, а выстраивалась согласно визуальному сходству, что согласуется с гипотезой, что сенсорное обучение в коре мозга может опираться на внутреннюю, визуальную структуры представлений, не зависящих от положения подсознания。 Понимание процессов ортогонализации, или взаимного разделения представлений новизны и уже изученных образов, стало следующим важным шагом. Визуальные стимулы, ранее незнакомые животным, вызывали специфическую активацию нейронов в первичной зрительной коре и латеральных высших областях, проявляя отклик на новизну. По мере повторного знакомства с новыми образами активация этих нейронов снижалась, так как представления становились всё более чёткими и сопоставимыми с известными категориями.

Ортогонализация нейронной активности обеспечивает более точное различение схожих по признакам стимулов, облегчая процесс их распознавания и памяти. Особое внимание в исследовании было уделено роли более анатомически передних зрительных областей в подкреплённом обучении. Здесь была обнаружена уникальная активность, отражающая сигнал предсказания вознаграждения. Такая нейрональная динамика не коррелировала напрямую с поведением навыков, например с частотой и моментами акта облизывания — типичного индикатора ожидания награды в модельных системах. Скорее всего, эти области служат своеобразным механизом усиления или управления обучением, передающим важную оценочную информацию, необходимую для формирования подкреплений.

Результаты этого исследования предлагают убедительные доказательства того, что несупервизорное обучение является неотъемлемой составляющей сенсорной пластичности и способствует фундаментальному развитию сформированных зрительных представлений. Более того, проведённые в эксперименте поведенческие тесты подтвердили, что предварительный период не контролируемого обучения —, когда животные просто подвергались многократному воздействию стимулов без какой-либо постановки задачи или вознаграждения— значительно ускоряет последующую скорость обучаемости для целенаправленных задач. Это аналогично принципам предобучения в искусственных нейронных сетях, где эффективное формирование базовых представлений без учителя облегчает последующую оптимизацию под конкретные задачи с учителем. Выводы данной работы способны стать прорывными не только для фундаментального понимания нейробиологических процессов обучения, но и для разработки новых стратегий реабилитации сенсорных функций, а также для улучшения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, вдохновлённого принципами биологических систем. Понимание того, как природа создала механизмы предобучения без явных пометок о правильном ответе, открывает новые возможности интеграции пассивной сенсорной экспозиции в методы тренировки и адаптации когнитивных функций.

Отдельно стоит подчеркнуть уникальность сочетания современных методик двухфотонной микроскопии с масштабной записью активности до 90 000 нейронов одновременно, что позволило выявить пространственно-региональные особенности обработки информации в коре. Функциональные взаимодействия между медальной, латеральной и передней зрительными областями создают сложную трехмерную структуру представлений, где несупервизорное обучение ведёт к увеличению информативности визуальных кодов в медиальных областях, а подкрепление активно воздействует на передние регионы. Методология, заложенная в этом исследовании, в том числе использование виртуальной реальности для моделирования контролируемого сенсорного опыта, а также сложные статистические и вычислительные методы анализа нейронных данных, создают прочную основу для дальнейшего изучения механизмов обучения. Это особенно актуально в контексте поисков физиологических субстратов наблюдаемой пластичности, таких как синаптическая модификация, и для проверки гипотез классических и современных математических моделей обучения. Таким образом, несупервизорное предобучение представляется мощным биологическим процессом, который не только формирует важные сенсорные представления в мозге, но и подготавливает нейронные сети для быстрого и эффективного обучения новым задачам.

Этот механизм можно рассматривать как фундаментальный принцип, объединяющий биологическую нейропластичность и искусственные системы обучения, открывая перспективы для междисциплинарных подходов в науке и технологиях. В целом, исследование раскрывает глубинное понимание того, что обучение мозга не сводится исключительно к руководящим сигналам или подкреплению, а тесно связано с постоянным, пассивным влиянием окружающего мира, который формирует фундаментальные структуры нейронных представлений, готовых к исполнению сложных когнитивных функций при появлении потребности.