В последние годы экономика Китая сталкивается с серьёзным вызовом — нарастающая дефляция приобретает все более угрожающий характер. Несмотря на устойчивый на первый взгляд рост ВВП и расширение рынка, глубокие структурные проблемы всё чаще проявляются через ценовые войны и снижение доходности компаний. Эта тенденция вызывает тревогу как среди экономистов, так и среди представителей бизнеса по всей стране, поскольку она подрывает долгосрочные перспективы устойчивого развития. Главной особенностью текущей ситуации в Китае является массовый выход компаний в те или иные отрасли с целью захвата доли рынка, но последующая угроза потерять конкурентоспособность вынуждает производителей снижать цены. Такая стратегия часто приводит к ценовым войнам, где выигрыш на первый взгляд достигается за счёт удешевления продукции, но при этом значительно падает общая прибыльность и возможности для реинвестирования.

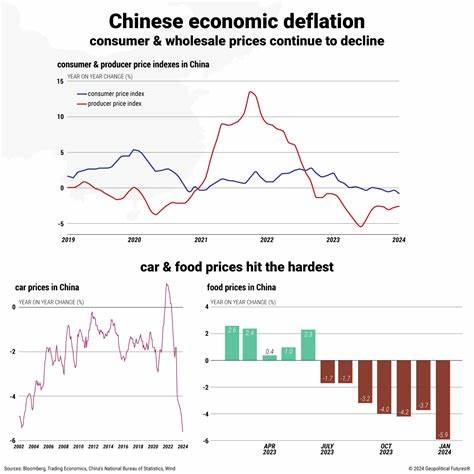

Экономисты называют этот феномен «инволюцией» — процессом, в котором внешне динамичное развитие влечёт за собой внутреннее вырождение. Исследования, проведённые такими крупными аналитическими компаниями, как Natixis, показывают, что несмотря на рост объёмов производства и продаж в различных секторах, общая ценность выручки снижается из-за дефляционных тенденций. Официальные данные свидетельствуют о том, что потребительские цены в первой половине 2025 года упали на 0,1%, а производственные цены сократились сразу на 2,8%. Это яркий индикатор того, что предприятия не только не могут вырасти с точки зрения доходов, но и вынуждены терпеть убытки в борьбе за выживание на внутреннем рынке. В технологическом секторе, который долгое время считался драйвером китайской экономики, ценовые войны становятся особенно заметными.

Например, компания BYD, ведущий производитель электромобилей, в этом году предложила скидки на свои модели порой свыше 30%, а производитель смартфонов Xiaomi продвинул на рынок электрокары по цене ниже, чем у Tesla Model Y. Подобные меры действительно расширяют доступность инновационной продукции для широкой аудитории, однако наносит серьёзный урон прибыльности компаний, создавая угрозу их стабильности. Ситуация в сфере потребительских товаров и услуг также складывается непросто. На рынке кофе, где ранее доминировал Starbucks, мировая компания испытывает резкое снижение продаж, не снижая своих цен в Китае, где порция кофе стоит около 30 юаней. Между тем местные сети, например Luckin Coffee, активно предлагают более дешёвые напитки по стоимости менее 10 юаней.

Эти ценовые расхождения стимулируют конкуренцию, но также усиливают давление на маржинальность бизнеса. В коммерческой недвижимости попытки повысить арендные ставки в крупных городах, таких как Пекин, приводят к росту числа свободных площадей, отражая дефицит спроса и отсутствие экономического оживления на соответствующих рынках. Экономисты также обращают внимание на влияние этой дефляционной спирали на рынок труда. Замедление темпов расширения занятости, которое уже регистрируется на китайском фондовом рынке, говорит о том, что компании вынуждены сокращать затраты, в том числе на персонал. В 2024 году численность рабочих мест в ценных бумагах „A-share“ выросла всего на 1%, что стало историческим минимумом.

Это снижает покупательскую способность населения и усугубляет внутренний спрос, создавая замкнутый круг ухудшающейся экономической активности. Особую сложность создает тот факт, что текущая дефляция сопровождается избыточными производственными мощностями почти во всех ключевых отраслях — от электроники и автомобилестроения до стали и строительной техники. Ранее государственный сектор был основным виновником подобного перепроизводства, но с ростом частных компаний и высоким уровнем конкуренции регулировать рынок становится значительно труднее. Государственные попытки воздействовать на отраслевые процессы сталкиваются с ограничениями, вызванными организационной структурой и нежеланием частного капитала объединяться или сокращать излишки самостоятельно. Дальнейшее усложняют международные факторы, связанные с торговой напряжённостью между Китаем и западными странами.

Рост тарифов со стороны США и Европейского союза на китайские товары, такие как электромобили и высокотехнологичная продукция, вынуждает китайские компании переносить производства за рубеж. Это способствует появлению избыточных мощностей не только внутри страны, но и на мировом рынке, снижая мировые цены и увеличивая риски системной нестабильности. Политические лидеры Китая уже признали наличие проблемы и предпринимают первые шаги для её решения. На июльском заседании Высшей финансово-экономической комиссии председатель Си Цзиньпин призвал к ужесточению контроля над «низкими ценами и беспорядочной конкуренцией». Правительственные документы особое внимание уделяют необходимости исключить «инволюционное» поведение на рынке, подчеркивая важность стандартизированного регулирования и исключения демпинга.

Однако эти меры требуют времени для реализации и имеют свои ограничения в условиях текущей макроэкономической конъюнктуры. Для восстановления баланса в экономике необходим комплексный подход, включающий стимулирование внутреннего спроса, содействие консолидации производства и улучшение механизмов рыночного регулирования. Экономисты отмечают, что особенно важно увеличить государственные инвестиции, несмотря на высокий уровень государственного долга, который составляет примерно 100% ВВП. Без реализации масштабных программ поддержки будут сохраняться риски дальнейшего спада прибыли и падения занятости, что приведёт к замедлению роста в целом. Несмотря на все сложности, некоторые аналитики видят в интенсивной конкуренции также потенциал для структурных реформ и технологического обновления.