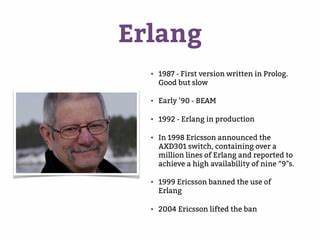

Компилятор BEAM — это одна из самых значимых инноваций в истории языка программирования Erlang. Становление BEAM тесно связано с развитием самого Erlang и его адаптацией к потребностям индустрии в системе, которая могла бы обеспечить высокую производительность, устойчивость и параллелизм. История BEAM начинается в середине 1980-х годов и насыщена интересными технико-инженерными решениями, которые по сегодняшний день влияют на развитие функциональных языков программирования и виртуальных машин. Первый этап развития Erlang был экспериментальным. Первая версия Erlang была реализована на языке Prolog в 1986 году.

Этот интерпретатор служил площадкой для проверки концепций и функционала языка, быстро добавляя или убирая возможности. Однако Prolog-интерпретатор работал медленно, и стало ясно, что необходим более производительный движок, пригодный для реальных проектов. В 1989 году появилась первая виртуальная машина, получившая название JAM — Joe’s Abstract Machine. JAM стала базой для ускорения исполнения Erlang-кода: данный движок, созданный Джо Армстронгом (Joe Armstrong) и Майком Уильямсом (Mike Williams), работал в сочетании с написанными на C библиотеками, что обеспечило производительность, превосходящую Prolog-интерпретатор примерно в 70 раз. Это был серьезный шаг вперед, однако дальнейшее развитие показало, что необходимо еще больше ускорять систему.

Следующий эволюционный этап — TEAM (Turbo Erlang Abstract Machine) — был создан Богумилом Хаусманом. TEAM вводил стратегию компиляции Erlang-кода в C исходники, которые затем компилировались в нативные двоичные файлы с использованием GCC. Это позволило добиться нескольких важных преимуществ: для небольших проектов производительность TEAM была значительно выше, чем у JAM. Однако этот подход имел серьезные недостатки. Компиляция исходного кода Erlang в C была медленной, а итоговый исполняемый файл получался очень большим.

Для масштабных проектов это было неприемлемо. Следующий шаг — BEAM, «Bogdan’s Erlang Abstract Machine», ставший прорывом благодаря сочетанию гибридного подхода к исполнению. В отличие от TEAM, BEAM мог работать в двух режимах: сразу с нативным кодом и с потокобезопасным байткодом, исполняемым интерпретатором. Такая архитектура позволяла компилировать критически важные части кода непосредственно в нативный машинный код, сохраняя при этом универсальность и гибкость исполнения остального кода через потокобезопасный байткод. Это обеспечило лучший баланс между скоростью и удобством разработки.

В основе BEAM лежала многоступенчатая система компиляции. Оргинальный компилятор Богумил Хаусман спроектировал так, чтобы проходить три основных этапа: первый переводил абстрактное представление кода в BEAM-инструкции, второй оптимизировал эти инструкции, а третий преобразовывал символическую форму в бинарный формат модулей. Эта архитектура стала фундаментом для будущих улучшений виртуальной машины. Параллельно с BEAM разрабатывался сопутствующий экспериментальный проект – VEE (Virding’s Erlang Engine). VEE предлагал уникальный подход с единой общей кучей памяти и системой реального времени для сбора мусора, что делало обмен сообщениями между процессами документооборотом удивительно быстрым.

Тем не менее, из-за снижения локальности данных и удручающего уменьшения кеш-хитов, общая производительность VEE не превосходила JAM и BEAM, поэтому он не получил широкого применения. С развитием Erlang/OTP в середине 1990-х появилась необходимость сделать BEAM достаточно стабильной и производительной для крупных промышленных проектов. Появилась команда ERTS (Erlang Run-Time System), которая взяла на себя задачи поддержки и улучшения BEAM. Появились первые крупные выпуски, начиная с OTP R1 в 1996 году, и постепенно BEAM превратился в центральный элемент всей экосистемы Erlang. Одной из крупных проблем того времени был так называемый BEAM/C — компиляция BEAM-кода через генерацию C-кода, что вызывало сложность в сопровождении и множило баги из-за необходимости поддерживать разные версии для разных компиляторов и архитектур.

Помимо качества, проблемы доставлял и объем сгенерированного кода, а также сложность общей поддержки системы. Все эти аспекты вызвали потребность отказаться от BEAM/C. Однако этот отказ откладывался из-за того, что BEAM/C все же давал значительный прирост скорости, и заказчики требовали сохранить нативную компиляцию, пока новая версия интерпретатора не достигнет сравнимой performance. Вторая серьезная проблема была связана с огромным и постоянно меняющимся набором BEAM-инструкций. В какой-то момент их количество достигло более 300.

Каждая инструкция имела собственный код загрузки, компиляции и интерпретации, что сильно усложняло сопровождение виртуальной машины. Кроме того, с каждым релизом добавлялись новые инструкции, менялись старые, что вынуждало пользователей перекомпилировать весь код. Для решения этой проблемы была создана автоматизация с помощью генерации кода, которую инициировал автор BEAM и команда Erlang/OTP. С помощью скрипта на Perl был автоматизирован процесс связывания инструкций с их двоичным представлением и генерации части загрузчика. Также была введена компактная упаковка операндов в единый битовый паттерн, что повысило эффективность загрузки и исполнения кода за счет лучшего использования процессорного кеша.

Эти оптимизации позволили упростить и стабилизировать набор BEAM-инструкций, сделав его более расширяемым и менее подверженным необходимости глобальных перекомпиляций. Новая загрузка инструкций появилась в релизе OTP R4 и стала стандартом для дальнейших версий. Это существенно повлияло на скорость разработки и стабильность системы. В релизе OTP R5 BEAM получил современный формат байткода, который используется и по сей день. При этом поддержка старого JAM была завершена, а сам интерпретатор стал достаточно быстрым, чтобы отказаться от BEAM/C.

Оставался лишь запрос на дополнительное повышение производительности от клиентов. Параллельно с этим в команде разработчиков велась работа над новыми компиляторами. Один из них, созданный Робертом Вирдингом, использовал промежуточное представление, которое он назвал Kernel Erlang. Эта промежуточная форма кодирования позволяла применять более мощные оптимизации и упростила последующую генерацию BEAM-байткода. Решение для интеграции нового компилятора было найдено в адаптации генерации кода для BEAM, что позволило использовать преимущества Kernel Erlang без необходимости менять интерпретатор.

В следующих версиях пользователям была предоставлена возможность выбирать между старой (v1) и новой (v2) версиями компилятора, где v2 был основан на Kernel Erlang и предлагал более продвинутые методы оптимизации. Следующий этап развития связан с внедрением Core Erlang — более высокого уровня промежуточного представления. Предложенный Ричардом Карлссоном и группой HiPE из Университета Уппсалы, Core Erlang создавался как удобный и мощный формат для оптимизаций и обмена кодом между разными версиями компиляторов и интерпретаторов. В версии OTP R7 полностью выведены из использования старые компиляторы, и в качестве основного используется v3-компилятор, построенный вокруг Core Erlang. Этот компилятор применяет ряд усовершенствований, включая продвинутые оптимизации, более тонкую обработку pattern matching и улучшенную генерацию референсов для регистров.

Интересно, что на протяжении многих лет разработчики BEAM и компилятора сотрудничали и обменивались знаниями. Роберт Вирдинг и другие участники внесли значительный вклад не только в развитие новых технологий, но и в поддержание качества и читаемости кода. Это сотрудничество способствовало тому, что оптимизации превращались из сложных и запутанных трюков в последовательные и простые улучшения — что было критически важно для понимания и быстрого развития Erlang. Сегодня BEAM остается одной из самых мощных и гибких виртуальных машин для функциональных языков программирования. Благодаря своей архитектуре, позволяющей легко добавлять новые инструкции и оптимизации без нарушения совместимости, BEAM делает Erlang и связанный с ним язык Elixir привлекательными для создания масштабируемых и надежных распределенных систем.

История компилятора BEAM — это пример постоянной работы инженеров и исследователей над улучшением технологий, балансирующих между требованиями производительности, удобства разработки и надежности. Понимание этой истории позволяет глубже оценить успехи Erlang и его будущие перспективы в мире программирования.