Криптореволюция обещала глобальные перемены в финансовом мире. Обещания децентрализации, финансовой свободы и оперативного доступа к капиталу звучали как революционный шаг вперед, оправдывающий внимание миллионов по всему миру. Однако спустя годы активного роста и внедрения криптовалют, особенно в развивающихся экономиках, становится очевидно, что эта революция остается незавершенной, а её потенциал реализован лишь наполовину. Причины этого кроются не только в технологиях, но и в системных ограничениях, которые тормозят превращение цифрового актива в полноценный инструмент повседневных финансовых операций. Одной из ключевых проблем является неспособность миллионов пользователей эффективно и без опасений использовать свои цифровые богатства в реальной жизни.

Несмотря на то что многие жители стран с высокой инфляцией и нестабильной экономикой обращаются к криптовалютам как к защите от обесценивания национальной валюты, они зачастую оказываются в ситуации, где цифровые активы можно лишь накопить, но трудно потратить или вывести. Такие ограничения создают своего рода «одностороннюю» финансовую систему, лишенную конечной точки интеграции с традиционной экономикой. Реальная финансовая свобода подразумевает не только владение капиталом, но и возможность управлять им: покупать товары и услуги, оплачивать счета, получать доходы и легко обменивать активы. Для многих пользователей развивающихся стран это пока невозможная роскошь. Платежные системы продолжают оставаться медленными, несовершенными и зачастую недоступными.

Разнообразные технические и регуляторные преграды создают непроходимую стену между цифровыми активами и реальным миром. Особенно ярко эта проблема проявляется на уровне офф-рампов – способов конвертации криптовалюты или стабильных монет в национальную валюту или средства, которые можно сразу потратить. Нехватка удобных и безопасных решений длиною в последний метр превращается в критическую точку, которой не хватает для полноценной эксплуатации возможностей цифровых активов. В то время как в развитых странах существует развитая инфраструктура биржевых фондов и систем мгновенного обмена активов, пользователи в Азии, Африке и Латинской Америке оказываются в центре систем, где экосистема банка и платежей все еще несовершенна и фрагментирована. В этих регионах стабильные монеты, такие как USDT или USDC, играют роль своеобразного спасательного круга в условиях валютной нестабильности.

Они предоставляют возможность хранить средства в более надежной валюте – долларе США – без необходимости иметь американский счет или напрямую участвовать в международных рынках. Это открывает двери к новым возможностям – например, доступ к инвестиционным инструментам, таким как казначейские облигации США или токенизированные фонды крупных управляющих компаний. Однако пока эти барьеры до конца не сняты, пользователи фактически находятся в состоянии замороженной ликвидности: ни вывести средства в привычной валюте, ни эффективно потратить внутри локальной экономики. Не стоит забывать и о технических ограничениях. Во многих развивающихся странах стабильный интернет, смартфоны и базовые банковские услуги либо недоступны большинству населения, либо считаются роскошью.

Это драматически снижает возможности широкого внедрения криптовалютных платежей и банковских сервисов на базе блокчейна. Крупные международные платформы и платежные системы, такие как Visa, Stripe и Meta, активно разрабатывают и тестируют интеграции с блокчейн-технологиями, направленные на улучшение перекрестных платежей и снижение комиссий. Однако эти решения зачастую небезограниченно централизованы и остаются завязанными на устаревших платежных инфраструктурах, что ущемляет возможности для создания действительно децентрализованной, доступной финтех-экосистемы. Регуляторная неопределенность также играет важную роль. В странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии проекты, предлагавшие обмен национальной валюты на стабильные монеты, столкнулись с огромным давлением со стороны банков и властей.

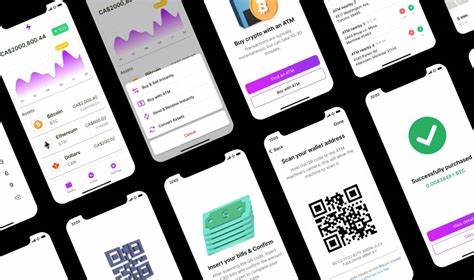

Постоянная необходимость смены банковских партнеров, жесткие проверки и ограничения в ведении операций лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. Для полноценного развития экосистемы необходимо создание финансовой модели, которая была бы одновременно инновационной и совместимой с традиционными системами. Важную роль здесь может сыграть банковский счет нового типа – «унифицированный», который позволит хранить как фиатные деньги, так и криптовалюту в одном месте с возможностью простого обмена и использования в повседневных расчетах. Такой подход позволит устранить так называемый эффект «Отеля Калифорния», когда средства могут войти в цифровой финансовый мир, но не могут выйти обратно, ограничивая полезность и снижая доверие пользователей. По мере того, как криптосфера движется к интеграции с классическими финансовыми сервисами, перед участниками рынка и регуляторами стоит задача создать систему с полноценным циклом: от получения зарплаты и доходов в цифровых активах до возможности оплаты товаров и инвестиций в реальные проекты.

Примером могут служить системы, где зарплата в стейблкоинах напрямую зачисляется на цифровой кошелек, который функционирует как полноценный банковский счет, и при этом обеспечивает безопасность и контроль со стороны пользователя. Ожидается, что именно в условиях нестабильности традиционных банковских систем и слабой финансовой инфраструктуры развивающиеся страны станут одними из первых в мире, где финансы перейдут в значительной степени на блокчейн. Там, где традиционные методы не работают или работают плохо, цифровые технологии способны обеспечить качественно новый уровень финансовой инклюзии и устойчивости. При этом важно осознавать, что криптореволюция – это не только технологический вызов, но и продукт дизайна, ориентированный на реальные потребности пользователей. Плавное и интуитивное соединение мира децентрализованных финансов (DeFi) и классических валют должно обеспечить справедливый доступ к финансовым ресурсам для всех, независимо от местоположения и экономического положения.

Такой переход можно сравнить с тем, как операционная система Windows сделала компьютерные технологии доступными миллионам людей либо как Apple сделала смартфоны понятными и удобными для массового потребителя. Иными словами, сложная технология блокчейна должна стать незаметным инструментом повседневной жизни, а не отдельной нишей для технических энтузиастов. В конечном итоге уже сегодня становится очевидно, что криптореволюция остается лишь наполовину реализованной. Несмотря на рост капитализации и распространенность цифровых активов, отсутствует жизненно необходимая инфраструктура, делающая криптовалюты полноценным инструментом финансовой активности большинства людей. Вместо обещанного финансового суверенитета пользователи зачастую ощущают разрыв между цифровым и реальным миром, когда накопления заточены на долгосрочное хранение, но не на повседневный обмен.

Решение этой задачи требует совместных усилий разработчиков, регуляторов и бизнеса для создания экосистемы, которая обеспечивает полный цикл финансовых операций: от простого пополнения счета и получения дохода в цифровом виде до комфортного и безопасного расходования средств в реальной экономике. Только так можно ожидать, что криптореволюция переведет свои достижения из области экспериментальных технологий в статус реальных инструментов повседневной жизни примерно для миллиардов человек во всем мире, в том числе тех, кто сегодня находится за пределами традиционных финансовых систем. Пока же революция остается незаконченным проектом с огромным потенциалом, ждущим своего воплощения в удобных, доступных и эффективных решениях для всех.