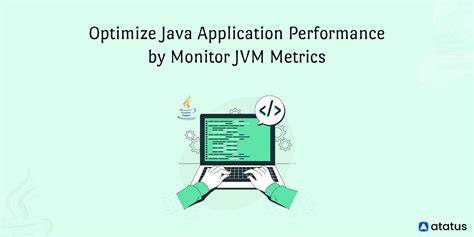

Для разработчиков Java null-проверки – привычная и часто повторяющаяся операция, которая сопровождает практически любой код. Встречаясь практически повсеместно, выражение if (переменная == null) считается неотъемлемой частью защиты от ошибок и сбоев, связанных с обработкой неинициализированных объектов или отсутствием значений. Даже в масштабных проектах, таких как Hadoop, количество таких проверок исчисляется тысячами. Однако мало кто задумывается о том, как JVM справляется с этим на уровне машинного кода и что происходит «за кулисами» для того, чтобы такие проверки не замедляли работу приложений. Современные виртуальные машины Java используют разнообразные техники оптимизации, чтобы выполнять программы максимально быстро.

Одним из самых интересных и необычных способов является использование сигнала SIGSEGV (сегментирования ошибки) как инструмента управления потоком исполнения, а именно для обработки null-проверок. В принципе, это означает, что вместо явной проверки ссылок на null JVM может позволить программе «случайно» обратиться к недопустимой области памяти, поймать возникающий в результате исключение и обработать его, как бы «перехватив» ошибку, чтобы затем корректно продолжить выполнение кода. Подобная методика может показаться довольно рискованной и медленной, однако в реальности она может значительно ускорить программу, поскольку опосредует лишние условные переходы и проверяет null-значения только при фактическом возникновении исключения. Механизм основан на том, что доступ к памяти по адресу null (или близкому к нему) всегда вызывает аппаратный сбой, и JVM умеет отлавливать такой сбой на уровне операционной системы с помощью специализированных обработчиков сигналов. Технически JVM регистрирует обработчик для сигнала SIGSEGV.

Когда происходит попытка чтения или записи по недопустимому адресу, вместо стандартного прерывания программы этот обработчик узнает контекст ошибки, анализирует, в каком месте программы и при каких условиях произошел сбой, и решает, можно ли считать этот сбой результатом попытки разыменования null. Если да, то виртуальная машина переключается на альтернативный путь исполнения, например, бросает NullPointerException, обновляет внутреннее состояние и продолжает работу программы. Такой приём требует, чтобы компилятор JIT (Just-In-Time), работающий с Java-кодом на этапе выполнения, подготовил соответствующую информацию для корректного восстановления состояния машины и корректной обработки исключений. Простая null-проверка if (s == null) может быть заменена на оптимизированный код, который первым просто пытается прочитать длину строки, не проверяя её наличие. Если при этом значение s окажется null, то возникнет SIGSEGV, и JVM «перехватит» этот сбой, обработает его и вернёт в программе -1 или другое заданное значение для отсутствующих данных.

Исследование и экспериментальное подтверждение такой техники описано в одном из блогов, где автор приводит конкретный пример Java-кода. В нём метод getLen получает строковый параметр и возвращает длину, если строка существует, и -1 в противном случае. При анализе сгенерированного ассемблерного кода обнаруживается, что явной проверки null в коде нет. Вместо этого в машинных инструкциях присутствуют пометки об «implicit exception» — неявных исключениях, которые считаются вхождением в обработчик SIGSEGV. Практическая демонстрация работы JVM с такими ошибками возможна с помощью стандартных инструментов Linux, например, strace, позволяющего отследить системные вызовы и сигналы.

Запуск Java-программы через strace показывает, что в процессе исполнения происходит несколько сигналов SIGSEGV. Тем не менее программа продолжает работу корректно, потому что JVM успешно обрабатывает эти сигналы, не прерывая выполнение. Это наглядно демонстрирует нестандартное применение сигнала сегментации в качестве контроля исполнения. Данный механизм оптимизации имеет важные ограничения. Во-первых, он применяется только если проверка на null случается чрезвычайно редко, то есть если количество попыток доступа к null не превышает 0,01% от общего числа вызовов.

Такой порог позволяет убедиться, что случаи null являются исключениями, а не типичными сценариями выполнения, и их отлов через системные сигналы не превратится в узкое место для производительности. Во-вторых, внутренняя реализация этого подхода скомпонована с комплексным процессом оптимизации и компиляции Java-кода, который называется PhaseCFG::implicit_null_check в исходниках Hotspot-интерпретатора. Этот компонент отвечает за анализ графа потоков программы и за принятие решений о целесообразности убрать явные проверки null в пользу «подводных» ошибок доступа к памяти. Понимание того, как JVM использует Segmentation Fault в качестве управления потоком и где именно происходит обработка таких исключений, помогает глубже понять внутренний механизм работы виртуальной машины и оптимизаций, которые она применяет. Для разработчиков это открывает возможность писать более производительный код, доверяя JVM и не брезгуя обычными null-проверками в местах, где они действительно нужны.

В дополнение к этому техническая изюминка такого подхода выражается в эффективности и компактности генерируемого кода. Одна лишь попытка чтения поля класса String для получения длины, без дополнительных ветвлений, уже оптимальна с точки зрения процессора и кэша. При этом стандартный переход на обработчик сигналов практически не отнимает ресурсов, учитывая насколько редко случаются настоящие null-ссылки. Такой баланс между чистотой и скоростью кода является одним из примеров высокого уровня инженерной мысли, заложенного в современную виртуальную машину Java. Этот метод демонстрирует, насколько глубокими и продвинутыми могут быть системные оптимизации в среде виртуальных машин.

В отличие от обычного подхода, когда ошибки надо избегать любой ценой, в JVM этот механизм заставляет взглянуть на исключения и системные сигналы под другим углом — как на часть нормального рабочего процесса, встроенный инструмент повышения эффективности. Для пользователей Java, заинтересованных в низкоуровневом поведении своих программ, такие знания полезны не только для оптимизации, но и для отладки и диагностики сложных случаев с производительностью. Использование системных трассировок и инструментов анализа позволят увидеть, когда JVM переходит в специальный режим обработки null через SIGSEGV, а также понять принципиальную логику работы виртуальной машины с памятью и исключениями. Таким образом, использование сигнала сегментационной ошибки как инструмента для оптимизации null-проверок является уникальной и эффективной чертой реализации JVM. Необычное на первый взгляд решение привносит значительную пользу к производительности приложений на Java, позволяя при этом точно и аккуратно обрабатывать ошибки, связанные с отсутствием значений.

Направляя развитие языков и инструментов в сторону более глубокого взаимодействия с аппаратной средой, такие технологии делают программирование на Java еще более мощным и современным. Понимание принципов и возможностей JVM в этой сфере — важный шаг для разработчиков, стремящихся создавать быстрый, надежный и компактный код. Познав детали внутренней оптимизации, можно не только писать более эффективные программы, но и расширить горизонты технической культуры, вдохновляясь тонкостями работы ведущей виртуальной машины мира.

![The Saga of Multicore OCaml [video]](/images/33D1870D-7E11-41C5-9260-F81E35824DBC)