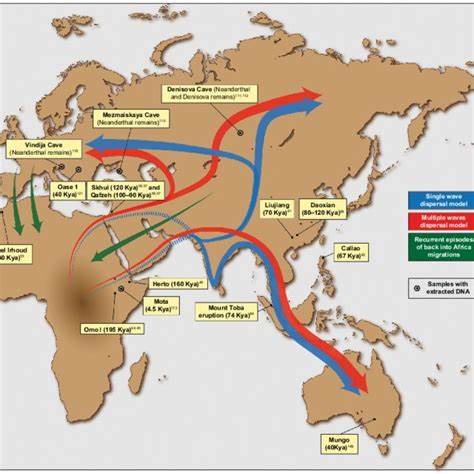

История человеческой эволюции и расселения является одной из самых захватывающих и сложных тем в науке, объединяющей анатомию, археологию, генетику и климатологию. Современные исследования показывают, что масштабное расширение экологической ниши Homo sapiens произошло задолго до их успешного выхода из Африки примерно 50 тысяч лет назад. Это расширение стало важнейшей предпосылкой для глобального расселения и адаптации к разнообразным климатическим и географическим условиям Евразии и других частей света. Экологическая ниша — это совокупность биоклиматических условий, в которых организм может выживать и размножаться. В контексте Homo sapiens расширение ниши означает способность заселять и эффективно использовать более широкий спектр природных ландшафтов и климатических зон.

Анализ археологических данных с использованием современных биоклиматических моделей и методов пространственного распределения показывает, что начиная с примерно 70 тысяч лет назад человеческая экологическая ниша значительно расширилась внутри Африки. Археологические находки, датированные этим периодом, свидетельствуют о наличии сопутствующих культурно-технологических изменений, таких как освоение новых ресурсов, использование огня для управления ландшафтом, развитие новых охотничьих орудий и появление символической коммуникации. Однако, ключевая роль принадлежала именно экологической пластичности — способности адаптироваться к разнообразным биомам, включая как влажные тропические леса, так и аридные пустыни. Исследования подчеркивают, что это расширение экологической ниши не было следствием одномоментных резких изменений в когнитивных способностях или технологиях Homo sapiens. Напротив, изменения произошли постепенно и варьировались регионально, отражая сложную и нелинейную динамику культурных процессов.

Применение модели идеального свободного распределения, которая описывает, как организмы расселяются в ответ на изменение плотности популяции и доступности ресурсов, помогает объяснить, почему эта расширяющаяся ниша стала возможной именно в этот период. Рост плотности населения внутри Африки, сопровождавшийся увеличением социальной связности и более эффективным обменом информацией на больших расстояниях, создал «толчок» для выхода Homo sapiens за пределы родного континента. Более широкая экологическая ниша позволила успешным популяциям адаптироваться к климатическим сложностям евразийских ландшафтов, которые предлагали значительные вызовы ранним мигрантам. Климатические условия в период от 70 до 50 тысяч лет назад характеризовались высокой изменчивостью, включая повторяющиеся влажные и сухие периоды, связанные с глобальными климатическими феноменами, такими как Хайнрихские события. Эта циклическая изменчивость климата могло способствовать формированию экологической гибкости, которая стала фундаментом для широкого расселения.

Палеоклиматические модели, основанные на различных симуляциях, подтверждают, что Homo sapiens постепенно осваивали новые биомы в Африке. Расширение включало использование лесистых регионов Западной и Центральной Африки, а также постепенно пустынных и полупустынных областей Сахары и Сахеля. Это свидетельствует о способности наших предков выживать в самых различных природных условиях, от влажных тропиков до суровых пустынь. Важно отметить, что археологические данные не указывают на значительный вклад более ранних миграций Homo sapiens, которые происходили за пределы Африки до 50 тысяч лет назад, в генетический состав современных евразийских популяций. Эти ранние миграции, вероятно, не сопровождались устойчивым заселением вне континента.

В отличие от них, волна миграции около 50 тысяч лет назад оказалась успешной, что напрямую связано с расширением экологической адаптации внутри Африки. Расширение экологической ниши сопровождалось и другими культурными проявлениями: появлением систематического использования огня для «ландшафтного инжиниринга», развитием технологий накопления и хранения воды, а также расширением рациона за счет новых пищевых ресурсов. Эти инновации могли улучшить выживаемость в сложных условиях и поддержать социальную структуру, способствующую выживанию и распространению человеческих групп. Демографические изменения в этот период также играли немаловажную роль. Рост численности населения и плотности поселений повышали вероятность взаимодействия между группами, что способствовало обмену знаниями и культурными особенностями.

Это могло привести к закреплению ключевых человеческих характеристик, включая когнитивные, поведенческие и культурные новшества, в популяциях Homo sapiens. Инновационные методы анализа археологических данных в сочетании с палеоклиматическими моделями позволяют получать количественные оценки изменений экологического пространства, доступного человеку. Использование моделей распределения видов и обширных датированных археологических слоев позволяет точно реконструировать, как менялась пригодность различных регионов Африки для обитания человека в течение последних 120 тысяч лет. Понимание этих процессов даёт ключ к разгадке причин успеха позднего исхода Homo sapiens из Африки и глобального расселения. Экологическая пластичность позволила нашим предкам успешно конкурировать и выживать в самых разнообразных условиях, что стало основой современной человеческой экспансии по всей планете.

Обобщая, можно сказать, что масштабное расширение экологической ниши Homo sapiens в Африке начиная примерно с 70 тысяч лет назад послужило фундаментом для их последующего выхода за пределы континента и завоевания новых территорий. Этот процесс является результатом сложного взаимодействия климатических изменений, культурных инноваций и демографических факторов, которые совместно сформировали уникальную способность человека адаптироваться к разнообразнейшим природным условиям. Таким образом, изучение расширения человеческой экологической ниши помогает лучше понять не только нашу эволюционную историю, но и те механизмы, которые делают Homo sapiens таким успешным видом в биосфере Земли. Это знание имеет важное значение для современных исследований в области антропологии, палеоклимата, экологии и истории человечества, а также способствует более глубокому осмыслению нашего места в природном мире.

![I Ranked All 142 HTML Elements [video]](/images/66265892-5A63-4DEB-A9A8-508608B20752)