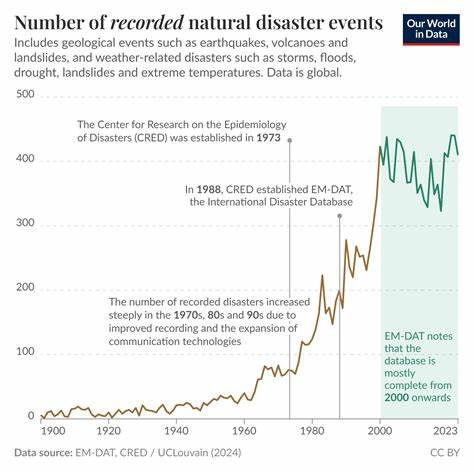

В последние десятилетия XX века число зарегистрированных природных катастроф казалось растущим с удивительной скоростью. Это наблюдение вызывало серьёзное беспокойство у специалистов и общества в целом, поскольку понималось, что учащение подобных событий может свидетельствовать о глобальных изменениях в климате и растущей угрозе для жизни и имущества людей. Однако детальный анализ данных и исследование статистики показали, что рост числа зарегистрированных катастроф отнюдь не обязательно свидетельствует об увеличении их реальной частоты. Основная причина данного явления — улучшение систем учёта и отчётности, а также появление новых технологий, позволяющих фиксировать события более точно и оперативно, чем когда-либо ранее. Центр исследований эпидемиологии катастроф (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, CRED), который ведёт международную базу данных EM-DAT, является одним из ключевых источников информации о природных бедствиях.

Созданный в 1973 году, а публикующий данные с 1988 года, CRED разработал комплексные инструменты для сборa и анализа информации о всех видах природных катастроф — от землетрясений и ураганов до наводнений и засух. Интересно, что значительная часть роста количества зарегистрированных событий приходится именно на период после 1970-х годов, что совпадает с началом активной систематизации данных и расширением охвата географических регионов. Одним из ключевых факторов, повлиявших на рост числа фиксируемых катастроф, стала революция в средствах коммуникации и технологиях регистрации. С ростом доступности спутниковых изображений, появлением мобильных устройств и развитием интернет-технологий стало возможным моментально сообщать о стихийных бедствиях даже в самых удалённых уголках планеты. Раннее такие события часто оставались незамеченными или их влияние было закреплено лишь локально, без передачи информации в международные базы данных.

Новые технологии позволили проводить более прозрачный и своевременный учёт, что обеспечило более полный и достоверный глобальный мониторинг. Также система EM-DAT предъявляет определённые критерии при регистрации катастроф. Например, событие должно вызвать не менее 10 погибших, 100 пострадавших, объявление чрезвычайного положения или запрос международной помощи. Улучшение методов и масштабов мониторинга позволило большее количество происшествий, соответствующих этим критериям, попадать в учет. Ранее многих подобных событий просто не было в официальной статистике, что искажало общее представление о тенденциях.

Вторая важная особенность связана с географическим расширением информационных баз. В начале формирования EM-DAT сбор данных в основном касался стран с развитой системой отчётности — Европейских государств, Северной Америки и Японии. По мере становления международного сотрудничества и улучшения условий доступа к данным, в базу начали включать более полные сведения из развивающихся стран, а также труднодоступных регионов, таких как Центральная Африка, Океания и части Южной Азии. За счёт включения информации из этих областей статистика естественно показала рост числа катастроф, который лишь отражал углубление и расширение сбора данных, а не реальный абсолютный рост числа бедствий. Кроме изменений в методологии и технологиях наблюдается и ещё один момент — данные до 2000 года считаются неполноценными и часто недооценёнными по количеству зафиксированных катастроф.

Иными словами, для полноценного анализа и сравнения нужны сопоставимые периоды, в которых учитывался одинаковый масштаб сбора данных. Именно после 2000 года охват информации стал практически полным и стабильным, что даёт возможность использовать цифры для прогноза и анализа тенденций, исключая эффект недоучёта предыдущих лет. При этом важно отметить, что фиксируемые данные отражают не интенсивность или силу катастроф, а их количество. То есть увеличение количества зарегистрированных бедствий не обязательно означает более разрушительные и масштабные происшествия. Изменение климата, безусловно, влияет на вероятность и силу некоторых природных явлений, но для оценки этих изменений необходим отдельный анализ — по типу сравнения интенсивности, масштабов затронутой территории или ущерба, причинённого каждой катастрофой.

Сегодняшнее понимание роста числа природных катастроф позволяет сделать важные выводы и направить ресурсы более эффективно. Во-первых, улучшенное и расширенное ведение статистики способствует лучшему планированию мер по предотвращению и реагированию на бедствия, даёт возможность оценивать уязвимость территорий и населения, а также отлаживать системы раннего предупреждения и эвакуации. Во-вторых, признание того, что значительная часть роста количества зарегистрированных бедствий связана с улучшенной отчётностью, помогает избежать паники и некорректных интерпретаций состояния планеты и рисков для человека. Кроме статистических и технических аспектов, усовершенствование систем учёта оказывает воздействие и на информационную составляющую. Серьёзное внимание СМИ к природным катастрофам, оперативное освещение событий помогает увеличить скорость принятия решений на национальном и международном уровнях, мобилизовать помощь и ресурсы.

Одновременно повышается коллективная осознанность и готовность общества к таким происшествиям, растёт количество научных исследований и проектов, направленных на адаптацию и смягчение последствий. Подводя итоги, можно сказать, что значительный рост числа зарегистрированных природных катастроф в конце XX века является результатом технических, организационных и коммуникационных улучшений в системе мониторинга и учёта. Это важное отличие нужно учитывать при анализе данных и формировании политики в области управления рисками. Для современного общества крайне важно использовать точную и всестороннюю информацию, чтобы эффективно противостоять реальным угрозам и минимизировать ущерб от природных бедствий.