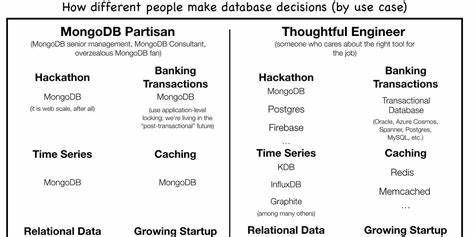

MongoDB долгое время считалась одной из самых популярных и гибких NoSQL баз данных для разных сфер бизнеса. Она завоевала внимание разработчиков благодаря своей документно-ориентированной архитектуре, простоте масштабирования и удобной модели работы с данными в формате JSON-подобных документов. Многие стартапы и компании среднего размера используют MongoDB для хранения транзакционных данных и даже аналитики. Тем не менее, стоит рассмотреть, почему MongoDB действительно хороша для аналитики до определённого момента — и какие проблемы возникают, когда масштабы и требования бизнеса начинают расти. Одним из ключевых преимуществ MongoDB является возможность быстро начать работу с аналитикой без необходимости создавать отдельное аналитическое хранилище.

Многие компании предпочитают сначала запускать базовые SQL-подобные запросы напрямую к транзакционной базе, что позволяет сэкономить время и деньги на проектирование ETL-процессов и архитектуры. MongoDB при этом поддерживает довольно богатый набор функций для агрегации и обработки данных, что на первый взгляд выглядит вполне достаточным для множества задач. Однако, несмотря на эти достоинства, MongoDB изначально не была спроектирована как полноценная платформа для сложной аналитики. Уже на среднем этапе роста требований к аналитическим данным компании начинают сталкиваться с ограничениями. В первую очередь стоит отметить проблему нестандартности языка запросов MQL — MongoDB Query Language.

В отличие от повсеместно используемого SQL, MQL гораздо менее изучен и имеет более узкую область применения. Это приводит к тому, что аналитики и дата-сциентисты часто не могут безболезненно работать с MongoDB, так как приходится осваивать новый синтаксис и концепты, не имеющие широкой поддержки или обучающих материалов. Кроме того, из-за отсутствия стандартного языка снижается универсальность и масштабируемость аналитических команд. Новым сотрудникам приходится не только разбираться в бизнес-смыслах и данных, но и осваивать технические тонкости MongoDB, что значительно увеличивает время адаптации и усложняет ротацию кадров. Нередки случаи, когда аналитика становится прерогативой небольшой группы специалистов с узким профилем, что создаёт технологическую зависимость и снижает гибкость компании.

Другой серьезной проблемой является архитектурная и инженерная сложность. MongoDB требует от разработчиков постоянного внимания к моделированию данных и индексации для обеспечения приемлемой производительности аналитических запросов. Со временем увеличение объёма данных и усложнение аналитических сценариев приводят к техническому долгу. Инженерные команды вынуждены создавать дорогостоящие доработки, изменения и даже частичные рефакторинги базовой инфраструктуры, чтобы хотя бы приблизительно соответствовать растущим требованиям бизнеса. Это заставляет многих предприятий задуматься: стоит ли дальше использовать MongoDB для аналитики или пора перейти на специализированные аналитические платформы, такие как Snowflake, Google BigQuery или другие облачные решения.

Эти платформы изначально ориентированы на работу с большими объемами данных, поддерживают стандартный SQL, предлагают масштабируемость и широкие возможности оптимизации запросов под разные нагрузки. Еще одним интересным направлением на рынке являются гибридные решения и сервисы уровня «analytics on top» — например, Rockset или Tinybird. Они позволяют поверх транзакционных баз данных, в том числе MongoDB, строить аналитические слоя, минимизируя необходимость создания полноценного дата-склада и сложных ETL-процессов. Тем не менее, в ряде случаев эти решения также в конечном итоге уступают специализированным платформам при масштабировании. Есть любопытный аспект — «начальная простота» MongoDB.

На начальных этапах бизнеса или в рамках MVP многие компании ценят отсутствие необходимости выделять отдельную команду дата-инженеров и пользуются удобством хранения и обработки документов в привычном формате. И действительно, поддержание одного и того же стека разработки (бэкенд + аналитика) упрощает процессы. Но рост бизнеса и усложнение аналитики рано или поздно потребуют разделения ролей и выделения инфраструктуры. На стороне плюсов MongoDB также стоит отметить активное сообщество, развитую экосистему инструментов и постоянные обновления, которые улучшают функциональность. MongoDB Atlas — облачный сервис, который обеспечивает удобство управления базой, автоматическое масштабирование и безопасность, позволяет значительно сократить операционные затраты.

В ряде задач, где требуется быстрый доступ к оперативной информации без тяжелых аналитических нагрузок, MongoDB отлично справляется. Тем не менее, когда речь заходит о сложных многомерных анализах, построении моделей машинного обучения или объединении данных из различных источников, типичных для больших компаний, необходимость перехода становится очевидной. В таких случаях временное хранение данных в MongoDB уступает место выделенным решениям, которые поддерживают сложные ETL/ELT процессы, обеспечивают консолидацию и качество данных, позволяют использовать аналитические инструменты, привычные для дата-аналитиков. В конечном счете, выбор MongoDB для аналитики связан с балансом между скоростью запуска и требованиями к масштабируемости и удобству пользователей. Для малых и средних проектов MongoDB отлично подходит как стартовая площадка.

Но предприятиям стоит заранее планировать архитектуру так, чтобы с ростом бизнеса и возрастанием аналитических потребностей не столкнуться с резкими и дорогостоящими переходами. Компании, которые пытаются использовать транзакционные базы данных, включая MongoDB, для всех видов аналитических задач, часто могут столкнуться с ограничениями, связанными с производительностью, сложностью поддержки и нехваткой стандартизации. Важно понимать, что каждая технология имеет своё место и предназначение, и есть смысл использовать лучшие инструменты для конкретных задач — MongoDB для транзакционной работы и более гибкие аналитические платформы для сложных аналитических сценариев. В целом, опыт множества проектов показывает, что MongoDB «работает» для аналитики… пока не перестаёт работать. Этот переходный момент очень важен для CIO, CTO и data-менеджеров, чтобы вовремя принимать стратегические решения и не терять конкурентных преимуществ из-за технических ограничений инфраструктуры.