Искусственный интеллект продолжает стремительно развиваться, обретая все большую популярность в бизнесе, образовании, здравоохранении и других сферах. За последние несколько лет появилось огромное число AI-инструментов, которые обещают оптимизировать рабочие процессы, повысить продуктивность и автоматизировать рутинные задачи. Однако мой опыт тестирования 50 различных инструментов в течение трех месяцев показал, что большинство из них не оправдывают ожиданий. Столкнувшись с реальными задачами, я выявил несколько ключевых причин, по которым эти технологии часто терпят неудачу и не становятся действительно полезными. Во-первых, многие AI-инструменты страдают от низкого уровня адаптивности и гибкости.

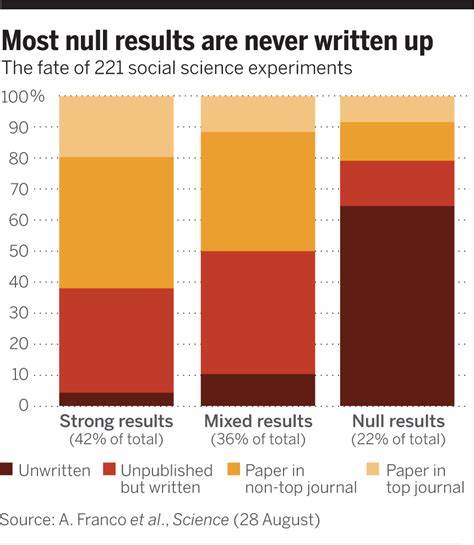

Искусственный интеллект, созданный для определенного случая использования, часто оказывается неспособным справиться с изменениями или расширенными запросами пользователей. Это приводит к тому, что инструмент быстро теряет актуальность и становится малоэффективным в условиях динамичного рынка. Во-вторых, проблема качества данных существенно влияет на работу AI. Необходимо понимать, что AI-системы зависят от информации, на которой они обучены. Если данные неполные, искаженные или имеют предвзятость, то и результаты работы инструмента будут ненадежными.

К сожалению, многие разработчики недостаточно уделяют внимание подготовке и проверке исходных данных, что напрямую сказывается на качестве продукта. Третьей проблемой является сложность интеграции AI-инструментов в существующие рабочие процессы. Часто эти технологии требуют кардинальных изменений в инфраструктуре или требуют наличия специалистов с высоким уровнем технической подготовки, что для многих компаний становится серьёзным барьером. Без плавной и бесшовной интеграции использование AI превращается в дополнительную нагрузку, а не в помощь. Четвертым фактором можно назвать недостаток прозрачности в работе AI-систем.

Для пользователей важно понимать логику принятия решений искусственным интеллектом, особенно когда речь идет о критически важных областях, таких как медицина или финансы. Если алгоритмы остаются «черным ящиком», доверие к ним падает, а значит, и желание внедрять их в повседневную практику снижается. Пятая причина – переоценка возможностей AI. Многие инструменты позиционируют себя как универсальные и революционные решения, однако на практике оказываются узкоспециализированными или ограниченными в функционале. Подобные ожидания разочаровывают пользователей, поскольку интерфейс и реальные возможности не совпадают с рекламой.

Шестой аспект – проблема пользовательского опыта. Нередко AI-инструменты имеют сложный и непонятный интерфейс, что требует долгого обучения и времени на привыкание. Для массового рынка это недопустимо, так как даже самая мощная технология не будет востребована, если пользоваться ею неудобно. Наконец, нельзя не отметить вопросы этики и безопасности при использовании AI. Множество инструментов не учитывают потенциальных рисков неправильного применения технологий, что может привести к утечкам данных, манипуляциям или дискриминации.

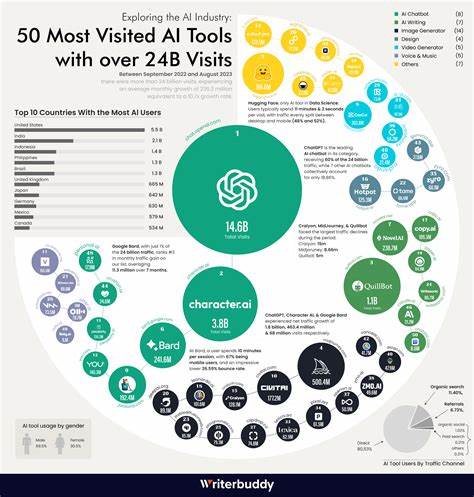

Отсутствие продуманной политики и гарантий безопасности серьёзно ограничивает широту их применения. Подобные выводы были сделаны мной не просто на основе изучения технических характеристик, а вследствие практического использования этих инструментов в различных областях, от маркетинга до анализа данных и написания текстов. Большинство из протестированных AI-систем показывали временные улучшения, но не могли обеспечить устойчивый результат или выигрыш в производительности. Сейчас рынок AI-технологий развивается очень быстро, и постоянное появление новых решений вводит в заблуждение множество компаний и пользователей. Однако критический подход к выбору инструментов и понимание их ограничений позволит избежать ненужных затрат и разочарований.