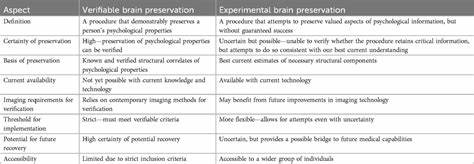

Сохранение мозга как способ продления жизни и возможность будущего возрождения человека при помощи развивающихся медицинских технологий становится предметом активного научного исследования и общественного обсуждения. Цель таких технологий — предотвратить разрушение структур мозга, отвечающих за память, индивидуальность и сознание. Успешная реализация этой идеи безусловно зависит от надежного сохранения нейронных сетей и синаптических связей, которые хранят информацию, определяющую личность человека. Однако до настоящего времени в этой сфере не существовало единых общепризнанных стандартов качества, что мешало объективной оценке методов и породило необходимость в выработке строгих критериев для подкрепления научного и клинического прогресса. Появление и развитие новых технологий, таких как альдегидно-стабилизированная криопрезервация, продемонстрировало, что технически возможно сохранять мозг с сохранением микроскопической структуры нейронных процессов и синапсов на уровне, позволяющем восстановить все детали соединений.

Именно на этом фундаментальном критерии — сохранении целостности и действенности синаптических связей — строится предложение о введении стандартизированных оценок качества сохранения мозга. Такие стандарты служат основой для объективной оценки эффективности различных протоколов и позволяют определить, какие методы сохраняют критически важную информацию, а какие — лишь создают иллюзию сохранности при фактическом повреждении тканей. Отсутствие таких стандартов существенно затрудняло как научное развитие, так и принятие решений пациентами и их семьями, желающими воспользоваться услугами по нейропрезервации. Без четких критериев оценивания качества сохраняемых тканей нет возможности сравнить разные компании и технологии, что делает выбор пациента крайне неопределённым и психологически непростым. Более того, невозможность объективно оценить данные процедуры подрывает доверие к самой области, воспринимаемой многими как экспериментальная или даже спорная.

В связи с этим Фонд Сохранения Мозга (Brain Preservation Foundation) инициировал разработку системы качества и аккредитации, призванной создавать независимый контроль и поддерживать уровень процедур на высоком научном и практическом уровне. Это позволит не только повысить прозрачность и информированность пациентов, но и стимулировать прогресс в методах сохранения, позволяя отстранять неэффективные или неполноценные технологии. В конечном счёте, аккредитация будет способствовать переходу прорывных лабораторных исследований в надёжную клиническую практику. Ключевой момент при установлении новых стандартов — учёт факторов, определяющих хранение информации в человеческом мозге. Научный консенсус указывает, что долговременная память и индивидуальность человека закодированы преимущественно в паттернах синаптической активности и плотности соединений между нейронами.

Поэтому сохранение этих структур на молекулярном и микроскопическом уровне является необходимым условием, без которого надежда на восстановление сознания и памяти остаётся гипотетической. Ранние методы криоконсервации, практиковавшиеся в прошлом, к сожалению, не отвечали этим требованиям. Применение традиционных техник приводило к значительной дегидратации мозга, его усадке и структурам с повреждениями, которые можно было увидеть даже при высоком разрешении электронного микроскопа. Такие повреждения неизбежно разрушали критическую информацию, и даже при сохранении некоторой целостности тканей существовали большие сомнения в возможности восстановления личности и воспоминаний. Новые методы, такие как альдегидно-стабилизированная криопрезервация, смогли преодолеть многие из этих проблем благодаря комбинации химической фиксации и криогенического хранения, что значительно улучшало сохранение микроскопической структуры.

Была подтверждена беспрецедентная сохранность синаптических соединений и мембранных структур. В дальнейшем подтверждение таких результатов служит базой для предложенных стандартов, которые ориентированы на макро- и микроскопические критерии качества. Среди макроскопических требований — сохранение целостности анатомической структуры без существенных разрывов и потерь тканей, а также однородность качества сохранения по всему объёму мозга. На микроскопическом уровне внимание уделяется непрерывной прослеживаемости нейронных процессов, чёткой видимости мембран и синапсов, а также возможности идентификации структур, ответственных за физиологическую активность. Процесс аккредитации предполагает несколько этапов.

Сначала компании и исследовательские группы подают на рассмотрение свои протоколы, где подробно описываются используемые технологии и методы контроля качества. После этого проводится этап валидационных испытаний, как правило, на животных моделях или на разрешённых посмертных человеческих донорских образцах, с целью доказать достоверность неповреждающего контроля качества. Лишь после успешного прохождения таких проверок компания может получить право предлагать услуги сохранения мозга пациентам с обязательным мониторингом и публичной отчетностью. Особое внимание уделяется непрерывному контролю показателей, например, с помощью компьютерной томографии с контрастированием, которая позволяет отслеживать равномерность распространения химических веществ по тканям мозга. Публичность и открытость процедур является одним из основных принципов, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и вдохновить доверие как у самих пациентов, так и у научного сообщества.

Все методы и результаты проверок будут размещаться в открытом доступе, и при выявлении несоответствий будут открыто объявлены меры, вплоть до приостановки аккредитации. Однако, несмотря на очевидные преимущества, подобный подход вызывает и критику. Некоторые эксперты считают, что строгие стандарты и бюрократизация процесса могут увеличить конечную стоимость процедур и сделать их доступными лишь небольшому числу пациентов с высокими ресурсами. Особенно критично то, что экстренные случаи зачастую не позволяют полноценно соблюдать все требования, что может стать барьером для тех, кто находится в критическом состоянии. Также вызывает вопросы подход к химической фиксации, который, несмотря на качество сохранения структуры, считается необратимым и скорее аналогом бальзамирования, в противоположность криоконсервации, которая теоретически сохраняет жизнеспособность тканей.

Тем не менее, разработка и внедрение стандартов, несомненно, важны для профессионализации и очищения области сохранения мозга от неэффективных и сомнительных практик. Это, в свою очередь, позволит привлечь больше инвестиций в исследования, расширить сотрудничество между учёными, клиницистами и обществом, а также сформировать единую научно обоснованную базу для дальнейшего развития технологий продления жизни. Этические аспекты также находятся в центре внимания. Обеспечение сохранения личности и возможностей будущего возрождения должно сопровождаться прозрачными процедурами, соблюдением прав пациентов и чёткой коммуникацией об уровнях риска и ожиданий. Введение стандартов способствует формированию этической среды, где соблюдение качества и научных рекомендаций превышает коммерческие интересы.