В спорте, особенно в контактных дисциплинах, таких как футбол, регби или американский футбол, удары по голове неизбежны. Причём далеко не все они вызывают классические симптомы сотрясения мозга — некоторые являются так называемыми не-контузионными или субконтузионными ударами. Их особенность в том, что они не приводят к выраженным клиническим проявлениям, однако их влияние на мозг остаётся предметом интенсивных исследований. Несмотря на отсутствие мгновенных симптомов, такие удары могут вызывать скрытые, но при этом очень важные изменения в микроструктуре мозга, химическом составе нейромедиаторов и проявлениях его функций. Современные методики визуализации и анализа биологических маркеров помогают глубже понять, что происходит в мозге после подобных воздействий и какие риски они несут для здоровья.

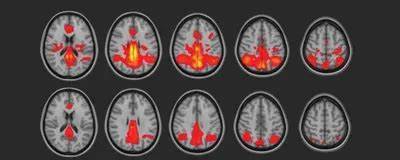

Недавние рандомизированные исследования, проведённые с группой опытных футболистов мужского пола, раскрыли ряд тонких изменений, происходящих в мозге после серии не-контузионных ударов головой. Использование методов магнитно-резонансной томографии (МРТ), включая диффузионно-взвешенную визуализацию и магнитно-резонансную спектроскопию, позволило зафиксировать повышенный уровень специфических химических соединений, таких как N-ацетиласпартат и креатин, в первичной моторной зоне мозга. Эти вещества связаны с энергетическим обменом и здоровьем нейронов, их повышение может свидетельствовать о реакции мозга на физическое воздействие, возможно указывая на усиление метаболической активности. Помимо химических изменений, были зафиксированы и функциональные сдвиги. Электрическая проводимость тканей головного мозга, измеряемая с помощью электрических свойств томографии, снижалась в областях белого вещества, ответственных за передачу сигналов и координацию между различными участками мозга.

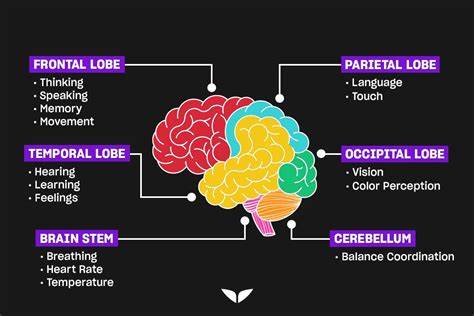

Особенно выражены эти изменения были в затылочной и теменной долях, что может указывать на более высокую уязвимость именно этих регионов к механическому воздействию. Интересно, что при этом наблюдалось также снижение электрической активности в альфа-диапазоне электрокортикограмм, что обычно связано с визуальной и сенсорной обработкой. Однако, несмотря на эти биохимические и функциональные изменения, обследование когнитивных функций с помощью специализированных компьютерных тестов не выявило значимых ухудшений памяти или рабочей памяти у участников. Также анализ крови показал увеличение концентрации специальных белковых маркёров, таких как глиальный фибриллярный кислый белок и нейрофиламент легкой цепи, которые считаются индикаторами повреждений астроцитов и аксональных структур соответственно. Эти данные свидетельствуют о микроскопических изменениях в структуре мозга, которые не всегда отражаются на уровне субъективных симптомов или стандартных когнитивных тестов.

На сегодняшний день именно различия в результатах и степень выраженности изменений вызывают споры и требуют дальнейших исследований. Объясняется это тем, что разные способы проведения экспериментов и тестов, вариации в интенсивности и частоте ударов, а также индивидуальные особенности спортсменов могут влиять на результаты. Кроме того, длительные серии не-контузионных воздействий за время спортивной карьеры могут иметь другие, более выраженные последствия по сравнению с однократным влиятельным воздействием, и это тоже сложно изучить из-за этических и технических ограничений. Современные технологии позволяют изучать мозг на микроструктурном уровне с высокой точностью, что открывает новые возможности в понимании процессов повреждений и адаптации. Диффузионно-взвешенная томография, несмотря на то, что в некоторых исследованиях крупных групп показала противоречивые результаты, остаётся важным методом для оценки целостности белого вещества и выявления сдвигов в его структуре.

Анализ биомаркеров в крови представляет собой перспективный способ выявления ранних признаков повреждений, которые трудно заметить с помощью традиционных методов. В совокупности эти подходы помогают создавать более целостную картину воздействия повторяющихся не-контузионных ударов. Также важно отметить, что большинство исследований проводится на мужчинах с определённым опытом в спорте, и данные могут не отражать уязвимость женщин или менее опытных спортсменов. Кроме того, есть предположения о различных реакциях мозга на удары в зависимости от возраста, генетики и предшествующих травм. В связи с этим специалисты рекомендуют осторожно подходить к количеству и интенсивности заголовков или других ударов головой, даже если они не вызывают явных симптомов.

Наряду с научными исследованиями возрастает интерес к разработке профилактических мер и обучению спортсменов правильным техникам, снижающим риск травм. Мониторинг ударов во время тренировок и матчей с помощью современных устройств и программ позволяет определять моменты повышенного риска и вовремя принимать меры. Медицинское сопровождение и регулярные обследования также являются ключевыми аспектами безопасной практики в контактных видах спорта. Подводя итог, можно сказать, что не-контузионные удары по голове, хотя и не вызывают немедленного сотрясения, способны вызывать тонкие, но значимые изменения в мозге, влияющие на его микроструктуру, химию и функции. Это подчёркивает необходимость осознанного отношения к таким воздействиям, реализации профилактических стратегий и дальнейшего углублённого изучения их влияния на здоровье.

Понимание этих процессов поможет разработать рекомендации для спортсменов и медицинских работников, направленные на минимизацию риска и сохранение здоровья мозга в долгосрочной перспективе.

![A Fundamental Unit of Intelligence [video]](/images/1B6FB573-952D-4124-9B61-70B3B89FE349)