События, произошедшие 16 сентября 2023 года, вошли в историю изучения океанических волн и сейсмических сигналов. На глобальном уровне был зафиксирован уникальный и аномальный сейсмический сигнал с частотой около 10,88 миллигерц (мГц), который длился девять дней. Неожиданное повторение почти идентичного сигнала спустя месяц, 11 октября, лишь укрепило интерес научного сообщества к этому феномену. Основными предположениями было возникновение сечения — колебаний воды в резонансных резервах, вызванных гигантскими цунами, спровоцированными оползнями в фьорде Диксон на восточном побережье Гренландии. С момента открытия данного сигнала были представлены различные теоретические объяснения, а также аналитические и численные модели, подтверждающие возможность возникновения стоячих волн в фьорде, однако прямого документального подтверждения такого явления не существовало.

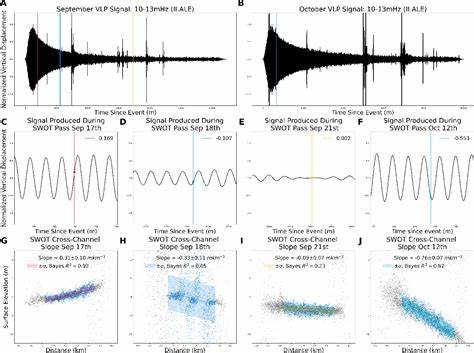

Проблема заключалась в трудностях измерения и наблюдения динамических процессов в удалённых и достаточно экстремальных регионах, где развернутое оборудование отсутствует. Кривая характера сигнала, с его особенно длительным затуханием — порядка дней, делала его исключительным, так как классические сечения, известные ранее, обычно длятся часы и фиксируются только локально. Важный прорыв в изучении данного явления был сделан с помощью данных, полученных миссией Surface Water Ocean Topography (SWOT). В отличие от традиционных методов спутниковой альтиметрии, которые предоставляют одномерные профили высоты поверхности воды, SWOT использует расширенную широкополосную интерферометрию, что позволяет получать двухмерные высокоточные изображения океанической поверхности с разрешением, достаточным для изучения мелких и быстрых процессов в океанах и малых водоёмах, включая фьорды. Эти данные позволили впервые зафиксировать и визуально отобразить общую динамику сечения в Dickson fjord.

Анализ спутниковых данных и их сопоставление с сейсмическими наблюдениями показали, что наблюдаемые колебания поверхности воды согласуются со стоячей волной, по частоте сходной с зарегистрированным сейсмическим сигналом. При этом было подтверждено, что водные колебания имели амплитуду порядка нескольких метров, что свидетельствует о масштабности и силе явления. Важно отметить, что наблюдаемые данные позволили учёным усреднить и оценить амплитуды колебаний сечения с применением байесовских методов машинного обучения, что обеспечило более точные оценки по сравнению с предыдущими численными моделями. Полученное эмпирическое подтверждение стоячей волны, вызванной гигантским оползнем и последующим мегатсунами, стало уникальным примером того, как взаимодействие различных научных дисциплин — океанографии, сейсмологии и спутникового мониторинга — может привести к значительному расширению знаний о процессах, протекающих в самых труднодоступных и экстремальных уголках планеты. Одной из ключевых особенностей исследования стала возможность исключить альтернативные причины возникновения наблюдаемых колебаний.

Ученые тщательно проанализировали потенциал влияния локальныхtidальных процессов и ветровых явлений (так называемый эффект Экмана), которые обычно вызывают значимые волновые или наклонные эффекты в водоемах. Анализ амплитуд и фаз получил поддержку в данных спутниковой миссии и метеостанций, что позволило однозначно подтвердить, что зарегистрированные стоячие волны — исключительное явление, обусловленное именно гигантскими волнами от оползневых цунами. Важным моментом стала также оценка времени распространения сейсмических волн по земной коре, что позволило связать локальные события в Гренландии с их глобальным отражением. Здесь сейсмические данные из станций II.ALE и IU.

SJFD сыграли важную роль, обеспечив подтверждение положения и времени возникновения сигнала в сочетании с геофизическими моделями распространения волн. Применение байесовских методов для оценки параметров сечения оказало значительное влияние на повышение точности интерпретации данных. Такой подход не просто подсчитывает вероятности, а позволяет учитывать неопределённости, связанные с качеством спутниковых данных и сложностями обратного решения в сейсмологии. Это позволило сохранить баланс между моделью и данными, чтобы максимально приближенно к реальности отобразить динамику природного явления. Уникальность найденного явления представляет собой небольшой, но значимый сдвиг в понимании процессов, которые могут возникнуть в арктических регионах, весьма чувствительных к изменениям климата.

Фьорды, такие как Диксон, становятся ареной для примера того, как меняющийся климат через таяние ледников и ослабление морского льда может провоцировать новые, ранее незафиксированные, динамические океанические процессы. Именно здесь оползни, вызванные дебатверждением ледников, приводят к мощным волнам, которые, в свою очередь, запускают сечения, способные передавать энергию расстояниями в тысячи километров по земной поверхности и вызывать глобальные сейсмические эффекты. Использование SWOT миссии подтверждает важность современных спутниковых технологий в мониторинге не только долгосрочных изменений климата, но и быстротечных экстремальных природных событий. Опубликованные данные демонстрируют возможности сплочения разнородных источников информации: сейсмологических, спутниковых и в-situ измерений для решения сложных задач геофизики и океанографии. Такой комплексный подход может стать основой для будущих исследований и мониторинга удалённых северных регионов, где традиционные методы измерения либо невозможны, либо сопряжены с большими трудностями.

Исследователи подчеркивают важность развития дальнейших миссий и технологий, которые смогут обеспечить более плотную временную и пространственную решётку наблюдений, что позволит вовремя обнаруживать и более глубоко изучать кратковременные и резонансные процессы сечения, связанных с цунами, сдвигами льда и изменениями климата. Особенно это актуально для арктических вод, где абсолютно отсутствует достаточное количество физических датчиков и мониторинговых систем. Таким образом, опыт изучения сечения в Гренландии стал большим вкладом в глобальное понимание океанической динамики и взаимосвязей между геологическими процессами и гидродинамическими явлениями. Его результаты не просто подтверждают теоретические модели и сейсмические данные, но и открывают новые вопросы о механизмах сохранения и затухания колебаний естественных водных резервуаров, а также нормировании взаимодействия между климатом, геологией и океаном. Наблюдения этого сечения показали, что даже в самых суровых и удалённых регионах Земли можно с помощью современных технологий получать ценные данные, являющиеся ключом к пониманию новой эпохи экстримальных природных явлений, которые становятся все более частыми из-за глобального потепления и антропогенных изменений.

Это служит напоминанием о том, как важно вкладывать усилия в развитие и поддержку междисциплинарных проектов, сочетающих науку о Земле, спутниковую инженерию, сейсмологию и климатологию, чтобы оперативно реагировать на вызовы новой реальности и обеспечить безопасность и устойчивость общества, проживающего на планете.

![Steve Ballmer at NET Conference going crazy about Developers – 1999 [video]](/images/4620227C-F592-4A6F-B0F1-83EC08DC9141)