В современном мире информационных технологий и корпоративных структур эффективное управление процессами и соблюдение установленных норм играют ключевую роль в достижении успеха и стабильности бизнеса. Однако зачастую даже самые продвинутые компании сталкиваются с явлением, которое может поставить под угрозу не только производительность, но и безопасность — нормализация отклонений. Это психологический и культурный феномен, при котором нарушения стандартов, правил и процессов постепенно воспринимаются как обычное и приемлемое поведение. В итоге серьезные проблемы маскируются под привычку, создавая опасность вопреки результатам и репутации. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое нормализация отклонений, как и почему она возникает, реальный опыт технологических компаний, а также меры для противостояния этому явлению.

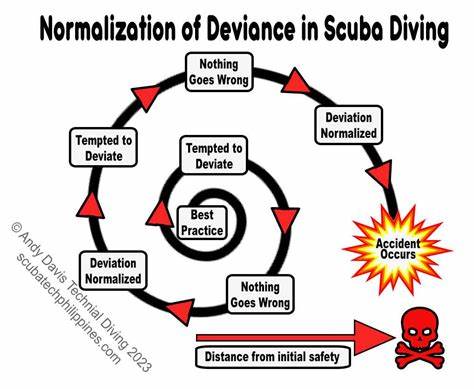

Понятие нормализации отклонений впервые получило широкое распространение в медицине и аэрокосмической индустрии. Это процесс, при котором отклонения от установленных процедур, правил и норм постепенно перестают восприниматься как кризисные или потенциально опасные ситуации, а становятся частью повседневности. Люди начинают считать, что «так всегда было», «это нормально» или «этого никто не замечает». Особенно часто это происходит в командах, где давление на эффективность и скорость зачастую перевешивает внимание к качеству и соблюдению процессов. Некоторые опытные специалисты рассказывают, что нормализация отклонений — далеко не редкость даже в высокотехнологичных и финансово успешных компаниях.

Зачастую именно корпоративная культура, ориентированная исключительно на рост продукта или выполнение краткосрочных целей, способствует этому разрастанию. Руководители стремятся добиваться результатов любыми методами, а сотрудники начинают игнорировать или обходить процессы, которые кажутся лишними или замедляющими работу. Со временем это воспринимается как норма, а отдельные опасные практики — как обыденность. Одним из примеров привычного игнорирования правил являются продвинутые инженерные коллективы, где тестирование и код-ревью формально практикуются, но на деле зачастую пренебрегаются. Так называемые «флейки-тесты» — тесты, которые иногда проходят, а иногда падают — многие компании используют с допущением, что «бывает всякое».

В некоторых случаях для них применяется библиотека, которая повторно запускает тест несколько раз и засчитывает успешным даже одно из прохождений. В результате качество кода снижается, ошибки накапливаются, а обязанности по исправлению багов перекладываются на «следующий рабочий день» или вовсе игнорируются. Секретность и страх перед потерями репутации или конкурентными преимуществами — еще один фактор, ведущий к нормализации отклонений. Компании, стремясь сохранить эксклюзивность, могут сознательно публиковать неполные или нерепродуцируемые данные, скрывать внутренние проблемы и препятствовать открытому обмену информацией. Это создаёт среду, в которой сотрудники боятся делиться проблемами или признавать ошибки, опасаясь дисциплинарных мер или увольнения.

Страх быть «выключенным» из команды или потерять доверие заставляет многих цепляться за устаревшие или неэффективные подходы. Нормализация отклонений не ограничивается техническими аспектами. Внутренние конфликты между руководителями и командной динамикой тоже играют значительную роль. Ситуации, когда конфликтующие менеджеры не могут находиться в одном помещении из-за давних разногласий, влияют на коммуникацию и сотрудничество между командами, что снижает общую производительность и мешает развитию общих стандартов. Это также отражается на моральном духе сотрудников и усугубляет культуру избегания проблем.

Многие компании, проводя масштабные инициативы по улучшению инклюзивности и равных возможностей, обнаруживают, что нормативные установки и истинная практика часто расходятся. Например, несмотря на программы привлечения женщин в технические роли, дискреционные подходы при рекрутменте продолжают отсеивать кандидатов по спорным критериям, что усиливает недоверие к системе и провоцирует дальнейшее сокрытие нарушений и предвзятость. На примере крупных бюджетных проектов с высоким бизнес-влиянием нередко наблюдается, как запросы на относительно небольшие ресурсы отклоняются или задерживаются из-за бюрократических проволочек. В итоге проекты идут в обход формальных процедур, что ведёт к хаотичности и фрагментации рабочих процессов. Это явление лишь закрепляет представление: «правила — лишь формальность, а чтобы добиться результата, их можно обойти».

Такой подход со временем становится частью культуры и крайне сложно поддается изменению. Технические гиганты, такие как Google, пришли к стабильным процессам и высоким стандартам безопасности не за счёт мгновенных решений или приказов сверху, а благодаря длительной, болезненной работе над устранением ошибок и просчетов. Нередко только после серьезных кризисов и публичных неудач удаётся добиться реальных реформ. До этого правила часто воспринимаются как «странные» или «лишние», а сотрудники продолжают искать обходные пути, считая, что их деятельность и так эффективна. Аналогии с медициной здесь весьма показательны: даже простая процедура мытья рук медперсоналом, которая доказала эффективность снижения смертности, долгое время игнорировалась и требовала дополнительных мер контроля и принуждения.

Причины, по которым происходит нормализация отклонений, разнообразны и связаны как с человеческим фактором, так и с организационной структурой. Среди них выделяются восприятие правил как ненужных и неэффективных, неполнота и неоднородность знания, психологический механизм «я нарушаю ради общего блага», вера в собственную безошибочность и доверие на уровне личности, страх высказаться, если это вызовет конфронтацию, а также тенденция менеджеров умалчивать или приукрашивать реальные проблемы, чтобы не выглядеть виноватыми. Нередко сотрудники изнутри компании узнают о критических проблемах, но либо боятся поднять тревогу из-за возможных последствий, либо не видят поддержки со стороны руководства для исправления ситуации. Культура страха является мощным тормозом для самосовершенствования и принятия рисков, необходимых для улучшения процессов. Особенно это опасно в индустриях с высоким уровнем автоматизации и масштабируемостью, где даже одна ошибка может стоить миллионы долларов и подорвать доверие клиентов.

Как же бороться с этим явлением? Начать стоит с осознания проблемы и изменения отношения к отклонениям с точки зрения всей организации. Важна поддержка со стороны руководства, которое должно продемонстрировать приоритет качественных и безопасных процессов над сиюминутным ростом. Нужно внедрять прозрачные механизмы обратной связи и создания безопасной среды для высказывания опасений и предложений без страха наказания. Обучение сотрудников умению вести сложные, порой эмоционально неудобные диалоги — ключевое звено. Это помогает выявлять и обсуждать слабые сигналы проблем, которые могут оставаться незамеченными в повседневной работе.

Следует установить системы мониторинга и контроля, которые не ограничиваются только аварийными случаями, но и анализируют накопленные отклонения и тренды, предотвращая деструктивные последствия. Переосмысление системы мотивации и вознаграждений также необходимо. Если в организации продолжают продвигать и поощрять «пожарных» — тех, кто исправляет ошибки, а не предотвращает их, то можно быть уверенными, что нормализация отклонений сохранится. Нужно строить культуру, в которой поддерживается профилактика проблем и поощряется поддержание высоких стандартов, а не только внешне заметные достижения. Малые компании имеют преимущество в борьбе с нормализацией отклонений из-за меньшего масштаба и возможности быстрого реагирования руководства.

В больших организациях для успеха понадобится системный подход, обеспечивающий устойчивый поток информации и эффективное взаимодействие между уровнями управления. В сфере программного обеспечения следует сохранять дисциплину в использовании контрольных систем версий, обязательном тестировании и проверках кода. Необходимо бороться с практиками обхода процессов ради скорости. При этом нельзя забывать, что процессы должны быть эффективными и не мешать творческой работе, иначе возникает соблазн ими пренебрегать. Нормализация отклонений — сложный и многоаспектный феномен, который угрожает долгосрочной устойчивости компаний.

Важно помнить, что борьба с ним требует усилий на всех уровнях организации, начиная от конкретных изменений в рабочих процессах и заканчивая формированием поддерживающей корпоративной культуры. Объективная оценка, поддержка открытости и постоянный контроль — вот те инструменты, которые помогут сохранить баланс между инновациями и порядком, снизить риски и повысить качество работы. В конечном итоге успех современных технологических компаний зависит не столько от мгновенных побед и новых функций, сколько от способности замечать и исправлять мелкие отклонения, которые, если оставить их без внимания, способны привести к серьезным сбоям и потерям. Лишь осознание и активная работа с нормализацией отклонений обеспечат не только конкурентное преимущество, но и доверие сотрудников и клиентов на долгие годы.