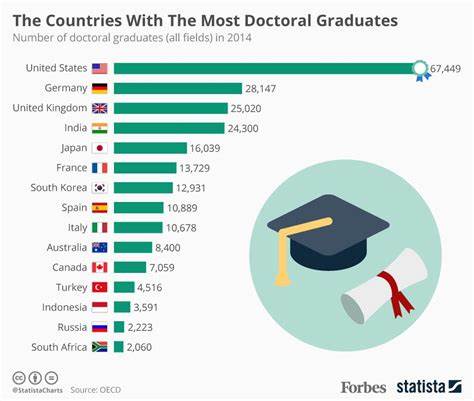

За последние десятилетия в мире наблюдается неуклонный рост числа выпускников докторских программ. Особенно заметен этот тренд в таких странах, как Китай и Индия, где количество защитивших диссертации увеличивается стремительными темпами. Однако такой скачок в численности докторов наук привел к серьезному дисбалансу — количество новых специалистов, готовых работать в науке и образовании, значительно превышает количество доступных академических позиций. Эта ситуация вызывает широкий резонанс и ставит вопрос о необходимости переосмысления самой системы подготовки PhD-кандидатов. Традиционно получение степени доктора философии рассматривалось как прямая дорога в академическую среду: университеты, исследовательские институты и научные лаборатории.

Однако сегодня конкуренция за места в университетах, особенно в престижных учреждениях, растет. Многие молодые ученые сталкиваются с тем, что после завершения докторской диссертации у них отсутствует гарантия получения стабильного рабочего места в науке или образовании. Это приводит к тому, что все больше докторов наук вынуждены искать работу вне академической сферы, в различных отраслях, которые ранее не считались традиционными «клиентами» PhD-трудовых ресурсов. Одной из причин этого дисбаланса является то, что университеты и исследовательские центры ограничены в финансировании и кадровых ресурсах. Новые академические ставки появляются в достаточно ограниченном количестве, а количество защитившихся докторских диссертаций ежегодно растет.

В результате многие талантливые ученые оказываются вне академического рынка труда или вынуждены заниматься временными или низкооплачиваемыми позициями, такими как постдокторские исследования с низкой стабильностью занятости. Другая проблема кроется в структуре самих докторских программ, которые зачастую по-прежнему ориентированы на подготовку кандидатов исключительно для научной карьеры. В XXI веке требования и ожидания рынка труда изменились, появились многочисленные возможности в частном секторе, государственном управлении, наукоемких предприятиях, IT и других сферах. Но многие докторские программы не предоставляют необходимых навыков и знаний для эффективного перехода в эти области. Это усугубляет проблему трудоустройства и приводит к недовольству как со стороны самих выпускников, так и со стороны работодателей, которые нуждаются в специалистах с более широким набором компетенций.

В странах с бурно развивающейся наукой, таких как Китай и Индия, масштабы проблемы особенно велики. Там ежегодно тысячи молодых исследователей получают PhD, но количество академических вакансий не успевает за этим ростом. Вместе с этим, международная конкуренция обостряется, и лучшие ученые часто предпочитают уезжать на Запад в поисках более привлекательных возможностей. Параллельно в США и Европе также наблюдается рост числа выпускников докторантуры, что вызывает вопросы о целесообразности и экономической оправданности текущей модели подготовки учёных. Исследователи и аналитики в области высшего образования все чаще подчеркивают необходимость системных изменений.

Первая задача — переориентировать докторские программы на мультидисциплинарность и развитие навыков, востребованных на рынке труда, помимо академической среды. Это включает развитие управленческих компетенций, навыков коммуникации, предпринимательства, работы с данными и владения современными технологиями. Вторая важная задача — создание стратегий поддержки перехода выпускников PhD в индустрию и государственный сектор. Университеты должны развивать партнерские отношения с бизнесом, чтобы создавать совместные программы стажировок и проектов. Это позволит докторам наук приобрести практический опыт и повысить свои шансы на трудоустройство вне академии.

Еще одним аспектом является информирование поступающих в аспирантуру о реальных перспективах карьеры и существующих альтернативных путях. Часто студенты выбирают докторантуру под влиянием нереалистичных ожиданий, связанных с карьерой в науке. Повышение прозрачности и честности в коммуникации поможет сократить количество «потерянных» докторов наук и улучшить их профессиональную адаптацию. Подытоживая, можно сказать, что мир не просто нуждается в «определенном количестве» докторов наук, а требует новой модели их подготовки и интеграции в разнообразные сферы труда. Рост числа защитившихся диссертаций неизбежен, но задача образовательных систем и общества — обеспечить, чтобы эти специалисты могли эффективно применять свои знания и навыки, независимо от того, выберут ли они академическую карьеру или направления вне университета.

Этот вызов также открывает новые возможности для инноваций в образовательных подходах, политики трудоустройства и межсекторного сотрудничества. Сбалансированный подход позволит избежать дефицита востребованных научных кадров в ключевых областях и минимизировать негативные социальные последствия перенасыщения рынка труда выпускниками PhD степеней.