Термоядерный синтез столетиями манил ученых и инженеров обещанием революции в энергетике. Эта технология способна преобразовать изобилие топлива, такого как изотопы водорода, в огромные объемы энергии без выбросов углекислого газа и минимальных рисков, связанных с ядерным распадом. Сегодня новая волна энтузиазма от стартапов и частных компаний возрождает интерес к вопросам коммерциализации термоядерной энергии, ставя перед собой амбициозные цели – создать рабочие и эффективные реакторы уже в 2030-х годах. Такая цель кажется гораздо более решительной и динамичной по сравнению с масштабным межправительственным проектом ITER, который нацелен на демонстрацию генерации чистой энергии лишь к 2035 году, а к полноценному внедрению на энергетический рынок – через десятилетия. Стартапы, основанные часто в придачу к исследовательским институтам или университетам, используют новейшие разработки в области материаловедения, информатики и квантовой физики, чтобы повысить эффективность и компактность термоядерных реакторов.

Центр MIT по исследованию плазмы и термоядерного синтеза, например, разрабатывает сверхпрочные магниты из высокотемпературных сверхпроводников. Данные магниты, изготовленные из материалов, таких как иттриево-бариево-медный оксид, способны создавать значительно более интенсивные магнитные поля, которые удерживают и стабилизируют раскаленную до сотен миллионов градусов плазму. Это фундаментально важно, поскольку плазма в реакторе должна сохраняться достаточно долго, чтобы термоядерная реакция стала самоподдерживающейся и вырабатывала избыток энергии. Основателя Commonwealth Fusion Systems, компании, возникшей из исследовательских проектов MIT, вдохновляет идея создания более компактных и экономичных реакторов в сравнении с громоздкими структурами ITER. Их амбициозный план – влиять на энергетический ландшафт посредством коммерциализации термоядерного синтеза уже к середине 2020-х годов.

Это позволит обеспечить не только новую волну энергоснабжения с нулевым выбросом углерода, но и уменьшить территориальный след энергетической инфраструктуры, поскольку термоядерные установки требуют значительно меньше места, чем традиционные возобновляемые источники, такие как солнечные фермы или ветряные электростанции. Другой пример успешной попытки внедрения новых подходов – компания Tokamak Energy из Великобритании. Она работает над альтернативной формой токамак-реактора, у которого тороидальная форма плазмы напоминает не классический «бублик», а распространенный «яблочный» торoid. Такое новаторское решение призвано уменьшить размер реактора и повысить его устойчивость, применяя высокотемпературные сверхпроводящие магниты собственной разработки. В дополнение к этому, Tokamak Energy активно внедряет искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического контроля и корректировки работы плазмы и всех инженерных систем в реальном времени.

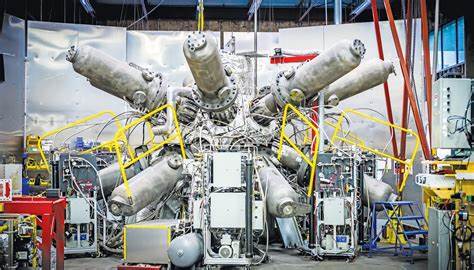

Это позволяет реагировать на непредвиденные состояния плазмы и удерживать процессы в оптимальном состоянии для устойчивого энергообразования. Еще одной примечательной компанией является General Fusion из Канады, предлагающая коренным образом иной подход к удержанию и сжатию плазмы. Их реактор использует жидкометаллический контейнер вместе с системой механических ударных поршней, которые сжимают плазму путем создания сильных акустических и гидродинамических воздействий. Такой метод заменяет использование мощных магнитов, делая процесс более механическим. Сегодня General Fusion активно сотрудничает с корпорацией GE, внедряя современные технологии, такие как 3D-печать деталей и аналитические инструменты обработки больших данных, что ускоряет оптимизацию всех элементов реактора.

Несмотря на то, что еще предстоит интегрировать систему в полном объеме, все компоненты демонстрируют многообещающие характеристики. Цель компании – ввести коммерческую установку в эксплуатацию уже в ближайшие десять лет. Одним из игроков на поле технологии альтернативного топлива является TAE Technologies, которые стремятся создавать реакторы на основе смеси протона и бора, что принципиально отличается от классического использования изотопов дейтерия и трития. Их аппарат требует значительно более высоких температур, свыше миллиарда градусов, чтобы инициировать реакцию. Этот подход теоретически способен производить энергию с минимальным радиоактивным воздействием, что позволит избежать долгосрочных проблем утилизации отработанных материалов, связанных с действующими топливными схемами.

Однако, как признают сами специалисты, достижение столь высоких температур связано с серьезным увеличением технологических сложностей. Несмотря на глобальный оптимизм и огромный технический прогресс, эксперты в области термоядерного синтеза призывают сохранять осторожность и не переоценивать скорые сроки внедрения. Проблемы с материалами, способными выдерживать экстремальное воздействие нейтронного излучения, высоких температур и радиации, остаются одной из ключевых преград на пути к коммерчески жизнеспособным реакторам. Плазма, раскаленная до десятков миллионов градусов, выделяет энергию, которая прежде всего передается стенкам реактора. Для успешного функционирования нужны материалы с уникальными характеристиками прочности и долговечности, которые пока что находятся лишь в стадии разработки.

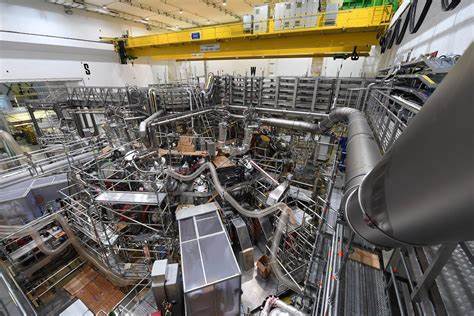

Важнейшим считаются также вопросы производства трития – радиоактивного изотопа, необходимого для подогрева и поддержания реакции в традиционных топливных схемах. Поскольку тритий распадается относительно быстро, создание и регенерация этого топлива на месте эксплуатации будет критически важной задачей. Международный проект ITER задает свой курсовой ориентир более осторожно, сосредотачиваясь на фундаментальных исследованиях и демонстрации положительного энергетического баланса в большом, хотя и громоздком, токамаке. Его опыт позволит лучше понять практические технические и инженерные проблемы, связанных с управлением плазмой и долговечностью материалов. В то же время успехи частных компаний свидетельствуют о том, что нестандартные размеры и инновационный инженерный подход способны ускорить процесс внедрения новых энергетических технологий.

Инвестиции венчурного капитала играют в этом процессе приобретают все более заметное значение. Они обеспечивают финансирование стартапов, которые благодаря гибому и рискованному стилю работы способны экспериментировать с новаторскими идеями и быстро адаптировать их под реальные задачи. Вложенные средства не просто поддерживают науку, но и направлены на создание коммерчески жизнеспособных продуктов, которые могут кардинально изменить энергетическую отрасль, способствуя глобальному переходу к низкоуглеродной энергетике. Кроме технических и финансовых вызовов, существенным остается и законодательный аспект – нормы безопасности и регуляторные процедуры для новых ядерных технологий должны быть тщательно продуманы и сбалансированы. Это поможет интегрировать термоядерные реакторы в энергетические системы без создания дополнительных рисков для общества и окружающей среды.

Итогом всех этих комплексных усилий станет появление новых источников энергии, отвечающих как требованиям климатической безопасности, так и потребностям стремительно растущей мировой экономики. Создание компактных, безопасных и экономичных термоядерных электростанций позволит не только сократить углеродный след, но и решить проблему энергетической доступности как в развитых, так и в странах с переходной экономикой. Термоядерный синтез давно перестал быть лишь фантазией из научной фантастики. Сегодня стартапы, работающие на переднем крае технологий, близки к тому, чтобы показать миру практичные и эффективные решения, способные перевернуть устоявшиеся представления об энергетике. Несмотря на сложность поставленных задач, многогранный и инновационный подход, объединяющий материалы, вычислительные технологии и инженерные новшества, кажется лучшим шансом реализовать мечту о «энергии солнца на Земле» уже в обозримом будущем.

Время играет не на нас, учитывая климатический кризис, и именно поэтому нельзя недооценивать усилия тех, кто стремится сверхинтенсивно приблизить момент рождения термоядерной эры. Потенциал термоядерного синтеза как экологически чистого, надежного и практически неисчерпаемого источника энергии открывает перед человечеством безграничные возможности. Стартапы, при поддержке инвесторов и научного сообщества, сегодня ведут невидимую, но крайне важную битву за энергетическое будущее планеты, предлагая решения, которые могут стать катализатором масштабного перехода к устойчивому развитию и борьбе с последствиями климатических изменений.