За последние десятилетия усилия по улучшению качества воздуха в Восточной Азии, особенно в Китае, привели к значительному сокращению выбросов аэрозолей — мелких частиц и капель, находящихся в атмосфере. Эти аэрозоли, являясь продуктом сгорания ископаемого топлива и промышленной деятельности, оказывают сложное влияние на климат Земли. Их способность отражать солнечный свет и влиять на формирование облаков способствовала локальному и глобальному охлаждению атмосферы. Однако снижение концентрации аэрозолей, связанное с очищением воздуха, усилило эффект парниковых газов, что стало одной из причин ускорения глобального потепления, наблюдаемого с 2010 года. Исторически аэрозоли имели заметный охлаждающий эффект, частично компенсируя нагревание, вызванное увеличением концентрации парниковых газов.

Основным типом аэрозолей, оказывающих такой эффект, являются сульфатные частицы, которые формируются из диоксида серы (SO2). Они отражают солнечное излучение обратно в космос, снижая количество энергии, достигающей поверхности Земли. В результате до начала 2010-х годов глобальные температуры оставались более умеренными, чем могли бы быть при таком уровне парниковых газов. В начале текущего десятилетия Китай и другие страны Восточной Азии реализовали масштабные инициативы по борьбе с загрязнением воздуха. Законы и меры по сокращению выбросов SO2 привели к уменьшению этих веществ примерно на 75% по сравнению с предыдущими годами.

Это снижение является одним из самых значимых в мире, учитывая высокую плотность первичных аэрозольных выбросов в регионе. Сокращение сульфатных аэрозолей изменило баланс солнечной радиации, поступающей к поверхности Земли, вызвав снижение отражательной способности атмосферы и усиление прогрева. Многочисленные исследования, включая многомодельные климатические симуляции, дали возможность детально оценить влияние таких изменений. Работы показали, что снижение аэрозолей в Восточной Азии способствовало дополнительному повышению глобальной средней температуры примерно на 0,07 градусов Цельсия с погрешностью около 0,05 градусов. Этот вклад оказался достаточным, чтобы частично объяснить наблюдаемое ускорение глобального потепления с 2010 года, когда скорость нагрева поверхностных слоев Земли выросла приблизительно на 0,07 градусов за десять лет.

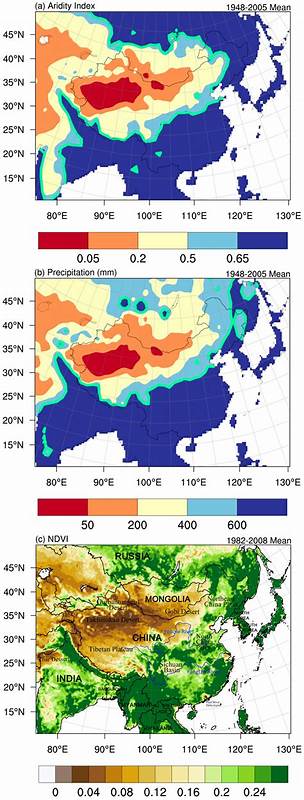

Пространственное распределение изменения температуры носит выраженный региональный характер. Максимальное потепление локализуется непосредственно над Восточной Азией, где резко снизились концентрации сульфатных аэрозолей, а также распространяется над Северной частью Тихого океана. Это совпадает по времени и пространству со снижением аэрозольного покрова, увеличением поступающего солнечного излучения и изменениями структуры облачности. Климатические модели показали, что аэрозольно-облачные взаимодействия являются ключевым элементом, усиливающим эффект потепления в данных регионах. Кроме того, уменьшение аэрозолей оказывает влияние на гидрологический цикл.

Снижение их концентрации сопровождается незначительным ростом глобального объёма осадков, так как увеличивается поток солнечной энергии, активизирующей испарение и конвекцию атмосферы. Наблюдается особенно выраженный рост осадков летом по восточному побережью Китая и вдоль северной части Тихого океана, что вписывается в широкие тенденции к смещению зон муссона и изменению интенсивности атмосферной циркуляции в Северном полушарии. Немаловажным аспектом является влияние изменений в Восточной Азии на радиационный баланс Земли на уровне верхней границы атмосферы. Сокращение аэрозолей уменьшает отражение солнечного излучения в космос, что увеличивает радиационный избыток планеты. Данные спутниковых измерений и результаты климатических моделей совпадают в оценках такого тренда.

Это указывает на то, что снижение аэрозольного загрязнения стало одним из драйверов увеличения радиационного дисбаланса и ускоренного накопления тепла в климатической системе Земли. Однако связь между очищением воздуха и глобальным потеплением является комплексной и включает множество факторов. Несмотря на очевидные преимущества для здоровья населения и окружающей среды, борьба с аэрозольным загрязнением сопровождалась усилением климатического давления парниковых газов. Таким образом, это явление демонстрирует принцип известного климатического парадокса: улучшение одного аспекта окружающей среды может непреднамеренно усугубить другой. Кроме того, исследователи отмечают, что влияние сокращения аэрозолей будет уменьшаться по мере приближения к минимальным уровням их выбросов в регионе.

Согласно последним данным, в ближайшие годы Восточная Азия продолжит снижать эмиссии SO2, но темпы падения снизятся, и оставшийся потенциал к чистке атмосферы относительно ограничен. Это значит, что вклад в ускорение глобального потепления именно за счет этой причины может стать менее заметным. В контексте других факторов изменения климата важно упомянуть увеличение концентрации метана и другие парниковые газы, а также сокращение выбросов SO2 в морском судоходстве после введения новых регуляций Международной морской организации. Хотя эти процессы вносят вклад в радиационный баланс и глобальное потепление, влияние очистки атмосферы в Восточной Азии остаётся одним из наиболее значимых на региональном и глобальном уровнях в последние годы. Для более точного прогнозирования климатических изменений необходимы дальнейшие проекты по моделированию и наблюдениям, учитывающие локальные и глобальные эффекты аэрозолей и парниковых газов.

Улучшение качества данных о выбросах, развитие научного понимания аэрозольно-облачных взаимодействий и комбинированное влияние различных климатических факторов позволит создать более реалистичные сценарии изменений климата и прогнозировать их последствия для общества. Таким образом, снижение концентрации сульфатных аэрозолей в результате очистки атмосферного воздуха в Восточной Азии стало важным фактором, способствующим ускорению глобального потепления за последние полтора десятилетия. Этот процесс демонстрирует сложность современного взаимодействия антропогенных воздействий на климатическую систему и подчёркивает необходимость комплексного подхода к экологической политике и климатическим стратегиям. Понимание подобных взаимосвязей критически важно для успешного решения задач по ограничению изменения климата и адаптации к новым климатическим условиям.