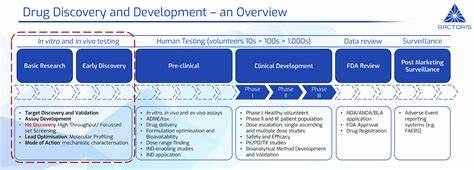

Открытие лекарств всегда было одной из самых сложных и значимых задач в науке и медицине. Традиционный подход строится на глубоком понимании биологических процессов, молекулярной и клеточной физиологии, а также химии. Именно через детальное изучение механизмов развития заболеваний ученые пытаются разработать средства, способные остановить или значительно замедлить патологические процессы. Такой метод имеет бесспорные достоинства: он позволяет создавать эффективные и целенаправленные препараты с минимальным количеством побочных эффектов. Однако у него есть и явные ограничения, которые сегодня все чаще ставят под сомнение классическую модель исследований в фармацевтике.

В последние годы наблюдается кардинальная смена парадигмы в области разработки лекарственных средств. Сравнивая ситуацию с развитием машинного перевода в эпоху «Холодной войны», можно подчеркнуть, что и здесь традиционные научные методы уступают место более прагматичному и комплексному подходу. Исторически задачи машинного перевода воспринимались как проблемы, требующие полного понимания грамматических, семантических и синтаксических правил разных языков. Ученые старались воспроизвести процесс понимания и генерации текстов на компьютере, создавая сложные правила и межъязыковые представления. Тем не менее, этот путь оказался чрезвычайно трудоемким, и высококачественные системы перевода так и не стали массовыми до появления статистических моделей и методов глубокого обучения, которые работают не через понимание языка, а через выявление паттернов на основе огромных наборов данных.

Подобная ситуация сейчас наблюдается и в фармацевтической индустрии. Учёные долго искали точные биомаркеры, изучали каждый этап развития болезни, надеясь на то, что от этого напрямую зависит успех терапевтических вмешательств. Вместе с тем, биологические системы чрезвычайно сложны и многообразны, и даже при глубочайшем изучении механизмов могут оставаться существенные пробелы и неизвестные факторы, в том числе связанные с генетикой, влиянием среды, индивидуальными характеристиками пациента. Поэтому полное и точное картирование этих биологических процессов часто оказывается невозможным. Более того, стремление к такому всеобъемлющему знанию задерживает процессы нахождения новых действующих веществ и внедрения инноваций.

В ответ на эти вызовы появляется новая концепция – системный, «end-to-end» подход к открытию лекарств. Он предполагает использование больших, гетерогенных наборов данных, включающих демографические сведения, симптомы, результаты клинических испытаний, информацию о взаимодействиях медикаментов и многое другое. Главная цель – выявление корреляций и закономерностей, которые позволяют прогнозировать эффективность тех или иных терапевтических вмешательств без необходимости полного понимания всех биологических механизмов. Такой подход основан на мощных вычислительных способностях современных алгоритмов искусственного интеллекта и использует передовые статистические методы, что позволяет повысить скорость и качество разработки новых лекарств. Этот сдвиг парадигмы можно уподобить тому переходу, который произошёл в машинном переводе при внедрении статистических моделей и нейросетей.

Ранее ожидалось, что для хорошо работающей системы нужно воспроизвести процессы человеческого понимания языка, но позже стало понятно, что лучше сосредоточиться на выявлении корреляций и закономерностей в больших объемах текстов. Аналогично, в медицине и фармацевтике теперь фокус смещается с классического научного объяснения процессов на практическое использование данных для создания решений, способных реально помочь пациентам. Конечно, такой подход имеет свои трудности. Он требует колоссальных ресурсов для сбора и обработки данных, а также возникновения вопросов по поводу качества и достоверности информации, лежащей в основе моделирования. Кроме того, широкое использование корреляционных моделей налагает свои ограничения: алгоритмы могут быть чувствительны к смещению данных или «ложным» корреляциям, не имеющим причинно-следственного характера.

Тем не менее, возможности, которые он открывает, чрезвычайно перспективны: ускорение разработки, возможность персонализации терапии, снижение затрат на долгие и дорогие клинические испытания. Ещё одним важным аспектом является возможность объединения данных и информации из различных областей медицины и фармакологии. Каждый новый лечебный эксперимент или клиническое исследование обогащает информационное пространство, помогая машинному обучению лучше выявлять паттерны и обобщать знания. Это дает надежду не только на улучшение уже известных методов лечения, но и открывает возможности для нахождения терапии ранее неизлечимых или плохо прогнозируемых болезней. Трансформация подхода к разработке лекарств может существенно повлиять на всю систему здравоохранения, сделав её более эффективной и адаптивной к вызовам времени.

Несмотря на очевидные преимущества, данный «end-to-end» метод не отменяет необходимость фундаментальных исследований по биологии, физиологии и химии. Он скорее предлагает идти двумя путями: с одной стороны, продолжать науку, раскрывающую природу болезней, с другой – применять быстроразвивающиеся вычислительные методы, создавая практичные решения здесь и сейчас. Такой мультипарадигмальный подход позволит совмещать глубокие научные знания и их прикладное применение, что в итоге улучшит качество жизни пациентов по всему миру. Важное отличие нынешнего этапа состоит в том, что технологии искусственного интеллекта уже доступны и способны работать с огромными объемами данных, быстро выявляя сложнейшие зависимости. Это дает возможность перейти от локальных поиска лекарств к глобальным, охватывающим разные болезни и группы пациентов системам.

Стремительный прогресс в области хранения и обработки информации, облачные вычисления и развитие алгоритмов машинного обучения делают эту задачу более выполнимой, чем когда-либо прежде. Многие компании и академические институты уже инвестируют в развитие «AI-driven» открытия лекарств, создавая платформы, способные автоматизировать анализ многоуровневых данных — от геномики до клинических симптомов и фармакологических эффектов. В перспективе это позволит сократить сроки с момента выявления цели для нового препарата до его внедрения на рынок и использования у реальных пациентов, существенно повысив качество медицины. Подводя итог, можно сказать, что современное открытие лекарств переживает период существенной трансформации, подобный тому, что испытал машинный перевод несколько десятков лет назад. Переход от научного, строго парадигменного подхода к более практическому, основанному на данных и вычислениях «end-to-end» методу, дает надежду на повышение эффективности терапии и расширение возможностей медицины.

Однако, чтобы реализовать этот потенциал, потребуется пересмотреть устоявшиеся взгляды, создать новые стандарты сбора и анализа данных, а также объединить усилия ученых, врачей и инженеров уже сегодня. Только так новая эпоха открытия лекарств сможет стать настоящим прорывом, изменившим лицо медицины и подарившим миллионам людей по всему миру надежду на выздоровление.