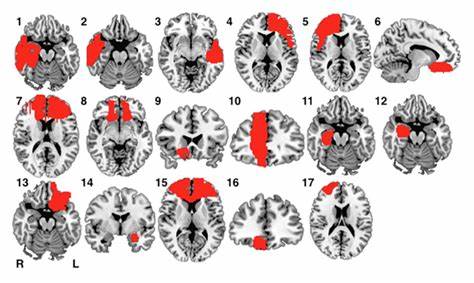

Современные нейронауки всё чаще демонстрируют, что поведение человека, включая проявления агрессии и склонности к преступным действиям, во многом зависит от состояния мозга и его структур. Недавнее исследование, проведённое в Университете Колорадо при содействии Гарвардской медицинской школы и больницы Бригхэма и женщин, выявило важную связь между травмами мозга и началом преступного поведения. Результаты получили широкое внимание благодаря их научной новизне и возможным последствиям для медицины и права. Центральным объектом исследования стала так называемая правая унцината фасцикула — беломаментный нервный путь, который соединяет области мозга, отвечающие за эмоциональный контроль и принятие решений. Учёные проанализировали мозговые сканы 17 пациентов, которые после перенесённых травм – будь то инсульт, опухоль или черепно-мозговая травма – начали совершать преступления.

Исследование сравнило эти данные с анализами 706 пациентов, страдающих от других неврологических проблем, таких как потеря памяти или депрессия. Обнаруженные закономерности стали удивительным подтверждением того, что именно повреждение правой унцината фасцикула чаще всего встречается у тех, кто после травмы начинает проявлять агрессивное и криминальное поведение. Это открытие является уникальным, поскольку оно подчёркивает, как разрыв связей в узле, которые отвечают за эмоциональную регуляцию и моральные суждения, может радикально менять поведение человека. Профессор Кристофер Филли, один из ведущих авторов исследования, отметил, что повреждение данного белого вещества нарушает коммуникацию между частями мозга, которые контролируют эмоции и принятие этических решений. "Когда эта связь прерывается справа, способность индивида управлять своими эмоциями и делать морально ответственные выборы существенно снижается," – подчеркнул он.

Эмоции, импульсы, мораль: как связаны мозговые структуры и поведение Научное сообщество давно обсуждает влияние мозга на социальное поведение, однако разграничение между неврологическими причинами и юридической ответственностью остаётся сложным вопросом. Главный автор исследования, доктор Исайя Клетеник, во время своей практики заметил, что появление насильственного поведения часто совпадало с диагностированными опухолями или дегенеративными изменениями в мозге пациентов. Благодаря новым методам нейровизуализации и глубокой карте межрегиональных связей мозга – коннектому – исследователям удалось доказать, что повреждения в конкретном участке не случайны и тесно связаны с изменениями поведения. Такая специфичность открывает новые пути для понимания того, как именно мозг контролирует способность человека прогнозировать последствия своих действий, управлять импульсами и проявлять эмпатию. Мозг и ответственность: этические и правовые аспекты Обнаружение прямой связи между структурными повреждениями мозга и новыми случаями преступного поведения ставит перед обществом сложные этические вопросы.

Насколько можно считать человека виновным, если его способности к самоконтролю и моральным выборам были нарушены вследствие травмы? Врачам и юристам предстоит сложная задача — определить границы между свободой воли и неврологической обусловленностью. Исследование предлагает врачам способ ранней идентификации пациентов с высоким риском нежелательного социального поведения после травм мозга. Такие знания могут помочь в разработке целенаправленных вмешательств, направленных на коррекцию или смягчение последствий повреждений. Для судебной системы результаты исследования могут стать важной базой для принятия решений, учитывающих состояние здоровья обвиняемого, что приведёт к более справедливому рассмотрению дел. Большинство людей с повреждениями правой унцината фасцикула не начинают проявлять агрессию или преступное поведение.

Тем не менее, понимание того, как важен этот неврологический путь, помогает объяснить случаи, которые ранее казались необъяснимыми. Будущее исследований в области взаимосвязи мозга и поведения Новые технологии визуализации и глубокий анализ нейронных сетей открывают беспрецедентные возможности для изучения основ человеческого поведения. Специалисты стремятся установить, как различные формы повреждений, накопленные в течение жизни, влияют на личность и реакции человека. Такие исследования расширяют границы неврологии и психиатрии, предлагая интегративные подходы для диагностики и терапии. Объединение усилий учёных из разных университетов США, включая Университет Калифорнии в Сан-Диего, институт Солка и Университет Вандербильта, продемонстрировало значимость междисциплинарного сотрудничества.

В дальнейшем такие исследования могут привести к новым протоколам лечения, снижая риски развития девиантного поведения у пациентов с травмами мозга. В заключение стоит отметить, что эти открытия лишь подчеркивают сложность человеческой природы и важность понимания роли мозга в формировании нашего поведения. В современном обществе признание биологических факторов, влияющих на преступность, может изменить подходы к медицине, правосудию и социальной реабилитации, открывая двери для более гуманного и научно обоснованного отношения к людям с повреждениями головного мозга.