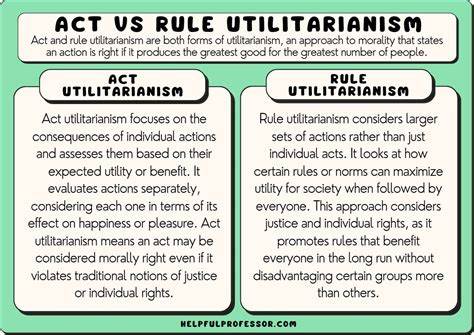

В современном мире философские идеи часто оказываются частью не только академических дебатов, но и нашего повседневного мышления. Утилитаризм — одна из самых известных этических теорий — утверждает, что правильные поступки те, которые максимизируют общее счастье или минимизируют страдание. Звучит красиво и справедливо, но стоит ли действительно жить по правилам утилитаризма в повседневной жизни? Ответ на этот вопрос требует глубокого понимания того, как мы принимаем решения и почему интуитивные моральные принципы зачастую оказываются важнее сложных расчетов пользы и вреда. Утилитаризм базируется на идее, что моральные поступки оцениваются по их последствиям, а именно — по тому, насколько они увеличивают общее благополучие. Если с точки зрения максимизации счастья оправдано пожертвовать чем-то ради большего блага, то утилитарист не станет колебаться.

Однако большинство людей не живут, вычисляя каждое действие с помощью калькулятора удовольствия и страдания. Наши повседневные моральные решения гораздо проще и базируются на устоявшихся интуициях, культурных нормах и личных убеждениях. Можно провести аналогию с физикой: знания о законах движения Ньютона не требуются для того, чтобы просто ездить на автомобиле, играть в бейсбол или строить дом. Люди тысячелетиями пользовались бытовыми правилами и «здоровым смыслом» без понимания фундаментальных физических законов. Подобным образом большинство этических норм, которыми мы руководствуемся, являются простыми и интуитивными правилами, которые помогают нам выстраивать отношения и принимать решения без необходимости глубокой и сложной моральной математики.

Утилитаристские выводы часто кажутся нам неестественными и даже противоречащими здравому смыслу. Например, если ради предотвращения глобальной катастрофы необходимо совершить аморальный поступок, скажем, обмануть или даже причинить вред отдельно взятому человеку, то утилитаризм оправдает такие действия. В реальной жизни подобные крайние ситуации редки и их невозможно предугадывать ежедневно. Соответственно, пытаться применять утилитаризм в каждодневных ситуациях не только сложно, но и зачастую абсолютно бесполезно. Повседневные моральные нормы, например, не обманывать, не красть, говорить правду, соблюдать обещания, возникают не из строгого подсчета выгод и потерь, а как надежные ориентиры для сотрудничества и жизни в обществе.

Они прошли века испытаний и доказали свою эффективность, помогая обществу функционировать без постоянных моральных дилемм. Одновременно, эти нормы не исключают возможности гибкости: иногда мы прощаем обман или преступление, исходя из контекста, а не жестких утилитаристских расчетов. Утилитаризм больше подходит для анализа и разработки общественных принципов, законов и политик, чем для каждого личного выбора. Он служит инструментом для тех, кто сталкивается с сложными и масштабными этическими вопросами, влияющими на судьбы многих людей — законодателей, судей, дипломатов, военных лидеров. В их руках базовые утилитаристские принципы помогают оценивать последствия законодательных инициатив, военных решений и дипломатических соглашений, где интуитивные правила могут оказаться недостаточными.

Однако для большинства из нас ежедневная жизнь не требует подобных масштабных вычислений. Наша повседневная мораль — это простой, интуитивный набор правил, комфортный и понятный большинству людей. Люди узнают, что правда важна, обещания желательно держать, и вредить другим без причин неправильно. Эти правила хоть и не отражают фундаментальных моральных истин в утилитаристском понимании, но значительно упрощают социальные взаимодействия. В конечном счёте, идея жить «как утилитарист» — это попытка применить сложные философские конструкции на практике каждый день, что похоже на попытку водить автомобиль, постоянно решая уравнения физики.

Возможно, имеет смысл становиться «этическими учёными» или «философами», которые исследуют пределы и совершенствуют моральные нормы, опираясь на утилитаризм. Но большинству людей вполне достаточно следовать простым, проверенным жизнью правилам. Таким образом, нерешительность и непрактичность утилитаризма в повседневной жизни обусловлены не только его сложностью, но и тем, что моральные интуиции и общепринятые нормы общества отлично справляются с задачей поддержания порядка и справедливости в большинстве ситуаций. Утилитаризм же стоит рассматривать как мощный аналитический инструмент, полезный для формирования и улучшения норм на уровне общества и государства, а не как руководство к действию для каждого из нас. Сохранение простоты интуитивной морали и доверие к традиционным правилам позволяет нам спокойно жить и общаться, избегать бесконечных сомнений и моральных параличей.

При этом наша система ценностей не исключает возможности вопросов, обсуждений и изменений — и в этом вспомогательную роль играет именно утилитаристский подход как способ размышления о более фундаментальных этических основаниях. В итоге ключ к гармоничной жизни далеко не всегда лежит в глубоком философском рассуждении и подсчетах ожидаемых последствий, а в доверии к здравому смыслу, уважении к другим и следовании базовым этическим принципам, которые проверены веками человеческого опыта.