За последние несколько десятилетий одна из ведущих промышленных регионов мира — Восточная Азия, в первую очередь Китай, предприняла масштабные усилия для очистки своего воздуха от вредных веществ, в том числе аэрозольных частиц и их предварителей, таких как сернистый газ (SO2). Эти меры были направлены на улучшение качества воздуха и здоровья населения, однако они оказали более сложное влияние на климатическую систему Земли, которое только теперь начинает приобретать ясность благодаря новейшим климатическим моделям и наблюдениям. Аэрозоли — это мелкие твердые частицы и капли, находящиеся в атмосфере, которые способны влиять на климат, отражая и рассеивая солнечное излучение обратно в космос и взаимодействуя с облаками. Исторически антропогенные аэрозоли обеспечивали своеобразное «охлаждающее» воздействие на планету, частично компенсируя парниковый эффект от выбросов углекислого газа и других тепловых газов. В частности, сера, преобразующаяся в сульфатные аэрозоли, играла важную роль в таком климатическом охлаждении.

В последние годы в результате масштабных программ по борьбе с загрязнением воздуха в Восточной Азии наблюдается стремительное снижение эмиссии сернистого газа на уровне примерно 75% от предыдущих значений. Это привело к заметному уменьшению концентраций сульфатных аэрозолей в атмосфере региона, что зафиксировано спутниковыми наблюдениями через показатели оптической толщины аэрозолей. Уменьшение количества аэрозолей снижают альбедо атмосферы — её способность отражать солнечное излучение — и, таким образом, увеличивают количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Многочисленные климатические модели, включая крупную международную инициативу RAMIP (Regional Aerosol Model Intercomparison Project), с участием восьми усовершенствованных Земных системных моделей последнего поколения, смогли показать, как именно эти процессы способствуют ускорению глобального потепления. Симуляции, охватывающие период с 2015 по 2049 год, имитируют постепенное сокращение выбросов SO2 в Восточной Азии и позволяют оценить климатические последствия такого изменения.

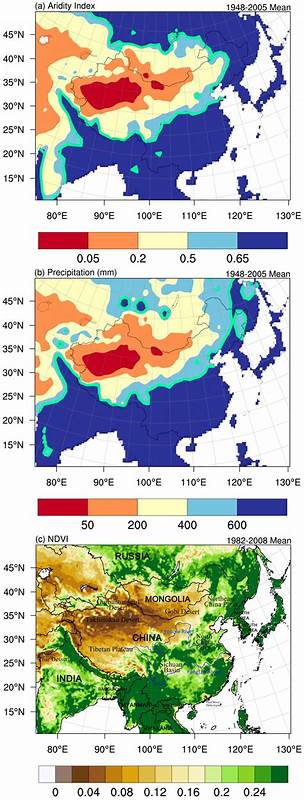

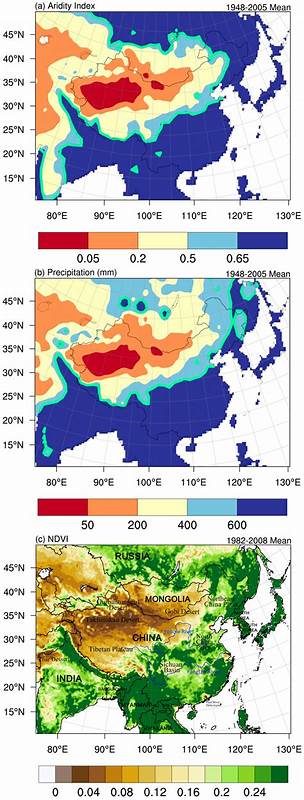

Результаты моделей показывают, что за последний период (2035–2049 годы) глобальная средняя температура поверхности Земли повышается в среднем на 0,07 ± 0,05 градуса Цельсия вследствие снижения аэрозольного загрязнения. Это кажется относительно небольшим увеличением, но в контексте измеренных тенденций глобального потепления оно составляет значительный вклад в ускорение климатических изменений начиная примерно с 2010 года. Вместе с тем, в регионах Восточной Азии и прилегающей части Северной части Тихого океана наблюдается усиленное локальное потепление, достигающее отметок около одного градуса Цельсия в летние и зимние месяцы. Модели также демонстрируют смещение в распределении осадков, проявляющееся в повышении влажности и усилении гидрологического цикла, что соответствует увеличению осадков примерно на 0,3% в среднем на глобальном уровне. Особенно заметно увеличение числа осадков летом вдоль восточного побережья Азии и северной части Тихого океана.

Причины подобного явления кроются в так называемом эффекте «размаскировки» парникового эффекта. Ранее аэрозоли выступали своего рода защитным экраном, частично блокируя солнечное излучение и охлаждая атмосферу. С сокращением их выбросов эффект этого охлаждения уменьшается, и тепловое воздействие парниковых газов становится более выраженным. Это приводит к усилению наблюдаемого потепления. Кроме того, снижение аэрозольного загрязнения влияет и на верхний слой атмосферы.

Измерения радиационного баланса в верхних слоях атмосферы показывают увеличение потока поглощенной солнечной энергии, что также согласуется с моделируемым усилением положительного радиационного баланса в результате очистки воздушной среды в Восточной Азии. Тем не менее, стоит учитывать, что реакция климата на сокращение аэрозолей зависит от множества факторов и является сложным процессом. Аэрозоли влияют на образование облаков и их свойства, что сильно варьируется в зависимости от региона и времени года. Модели показывают большую разницу в эффективности таких процессов, что отражается в разбросе прогнозируемой температуры и радиационного баланса. Особенно важную роль играют аэрозоль-облачные взаимодействия над северной частью Тихого океана, где облачность низких видов обеспечивает важный контроль над радиационным балансом и температурой поверхности.

Кроме того, климатологи отмечают, что влияние естественных климатических факторов и внутренней вариабельности, например, связанных с океаническими явлениями, такими как Тихоокеанский десятигодичный осциллятор, накладывается на антропогенные изменения, усложняя выделение чисто антропогенного вклада. Несмотря на это, пространственное совпадение зон усиленного потепления и зон заметного снижения аэрозольного загрязнения даёт основу для уверенного вывода о важной роли последнего в ускорении современного глобального потепления. Результаты исследований также свидетельствуют о том, что на будущие темпы глобального потепления будет влиять динамика продолжающегося сокращения эмиссии аэрозолей. Поскольку большая часть от возможного снижения уже реализована, влияние дальнейшего уменьшения аэрозольного загрязнения на климат, вероятно, уменьшится по интенсивности. Вместе с тем, учитывая то, что парниковые газы продолжают расти, комбинированное воздействие на климат пока остаётся значительным.

В дополнение к влиянию аэрозолей, важно упомянуть и другие антропогенные факторы, способствующие усилению глобального потепления. Например, увеличение концентраций метана (CH4) также усиливает парниковый эффект, однако недавний анамнез показал, что темпы его роста хотя и возросли по сравнению с периодом начала XXI века, всё же не превышают средние значения последних нескольких десятилетий настолько, чтобы кардинально изменить общую картину изменения климата. Регуляторные меры, такие как новые правила Международной морской организации по сокращению выбросов серы в мировом судоходстве после 2020 года, тоже вносят вклад в изменение глобального климатического баланса, но их воздействие пока ограничено по масштабам и времени. Что касается наблюдений, спутниковые инструменты, такие как MODIS и CERES, подтверждают существование тенденций снижения аэрозольного загрязнения и повышения радиационного поглощения в атмосфере над Северной частью Тихого океана и Азией. Статистический анализ совокупности наблюдений и моделирования позволяет с уверенностью утверждать, что последние действия по очистке атмосферы в Восточной Азии стали важным каталитическим фактором изменений климата в XXI веке.

Этот пример ярко иллюстрирует сложность климатической системы и тонкую взаимосвязь человеческой деятельности с глобальной экологической динамикой. Интенсивные меры по улучшению качества воздуха, направленные на охрану здоровья и комфорта населения, одновременно ослабляют естественные механизмы охлаждения планеты, что проявляется в ускоренном потеплении. Выводы, полученные в результате этого исследования, имеют критическое значение для разработки климатической политики на национальном и международном уровне. Управление аэрозольным загрязнением и парниковыми газами должно рассматриваться комплексно, с учетом их взаимовлияния и многомерного эффекта на климат. Таким образом, очистка атмосферы в Восточной Азии показала, что локальные усилия по борьбе с загрязнением воздуха могут иметь масштабные глобальные последствия.

Вместе с продолжающимся ростом концентраций парниковых газов это подчеркивает необходимость скоординированных действий для достижения устойчивого будущего и ограничения глобальных климатических изменений.