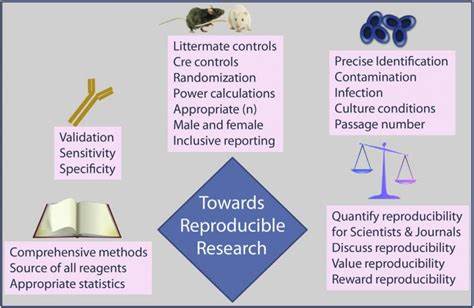

Проверка воспроизводимости результатов научных исследований — один из ключевых аспектов современной науки, гарантирующий надежность полученных данных и укрепляющий доверие к научным открытиям. Однако недавно завершившийся масштабный проект, проведённый в Бразилии, показал, что ситуация с воспроизводимостью в биомедицинской области далеко не идеальна. Более половины проверенных экспериментов не удалось воспроизвести, что вновь поднимает вопрос о кризисе воспроизводимости в науке. Коалиция из более чем 50 исследовательских групп объединилась в рамках инициативы, получившей название Brazilian Reproducibility Initiative, с целью проверить надёжность биомедицинских исследований, проведённых бразильскими учеными. В отличие от множества аналогичных проектов в мире, которые зачастую сосредотачиваются на конкретных научных дисциплинах или популярных статьях, бразильский проект выбрал другой путь — акцент был сделан на наиболее распространённых методах, применяемых в биомедицинской науке.

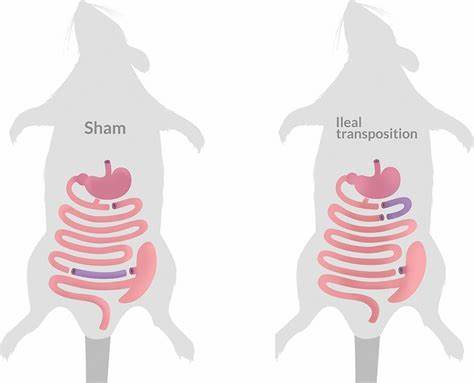

Для проверки взяли три широко используемых метода: тесты клеточного метаболизма, методы амплификации генетического материала и поведенческие тесты с лабораторными грызунами. Был тщательно отобран рандомизированный набор статей, опубликованных в период с 1998 по 2017 год, основные авторы которых были связаны с бразильскими научными учреждениями. Всего исследователи попытались воспроизвести эксперименты из 47 научных работ, каждая из которых проходила проверку в трех независимых лабораториях, чтобы исключить случайные ошибки и предвзятость. К сожалению, лишь около 21% экспериментов соответствовали критериям воспроизводимости, установленным научной группой. При этом авторы отметили, что в изначальных публикациях эффект от вмешательств был завышен в среднем на 60% по сравнению с результатами воспроизводящих исследований.

Этот факт указывает на то, что опубликованные данные часто преувеличивают значимость и масштаб полученных эффектов. Пандемия COVID-19, которая охватила мир во время проведения проекта, внесла дополнительные трудности в организацию и проведение экспериментов. Коммуникация между лабораториями была затруднена, а логистические сложности замедляли процесс. Также возникали споры и разногласия по поводу того, насколько точно необходимо придерживаться исходных протоколов, что осложняло координацию работы. Тем не менее, проект показал, насколько важным является сосредоточение усилий на методологической базе исследований, а не на имидже или популярности отдельных статей.

Это новшество в подходе подчеркивает, что устойчивость научных результатов во многом зависит от качества применения методов и тщательности проведения экспериментов. Российские и международные научные сообщества также внимательно следят за результатами бразильской инициативы. На сегодняшний день проблемы воспроизводимости остаются актуальными во многих областях биомедицины, и примеры из Бразилии лишь подтверждают необходимость реформ, направленных на повышение прозрачности, подробности описания методик и более строгого статистического анализа. Особое внимание проект уделил коллективному взаимодействию, когда разные лаборатории независимо воспроизводят одни и те же эксперименты, что позволяет выявить не только ошибки или предвзятость одной исследовательской группы, но и объективные проблемы с методами или клинической значимостью результатов. Бразильский опыт представил также возможность взглянуть на национальную научную систему в целом.

По словам руководителей проекта, полученные данные станут основой для разработки новых законодательных и институциональных мер, направленных на повышение качества исследований. В частности, планируется усилить образовательные программы по методологии научных исследований и внедрить практики открытой науки. Текущие вызовы указывают на глубокую необходимость пересмотра критериев публикации, повышения требований к статистической достоверности и созданию благоприятных условий для повторных проверок результатов без опасений потерять престиж или финансирование. В целом, бразильская инициатива является важным шагом на пути к укреплению доверия к научным данным. Она показывает, что задачи, связанные с воспроизводимостью, требуют системного и коллективного решения, а не разрозненных усилий отдельных групп.

Помимо технических и организационных аспектов, проект вдохновляет на формирование культуры открытости и критического подхода к научным выводам, что поможет избежать распространения недостоверной информации и улучшить качество принимаемых на её основе решений в здравоохранении и других сферах. В продолжение исследований подобного рода важным аспектом станет внедрение новых стандартов работы с данными, использование современных статистических методов и усиление контроля на этапе рецензирования публикаций. Международное сотрудничество и обмен опытом станут дополнительными факторами ускорения прогресса, позволяя ученым из разных стран выработать общие подходы к решению проблем воспроизводимости. Бразильский проект по воспроизводимости подчеркивает, что наука — это процесс постоянного уточнения и проверки знаний, а не статичный набор утверждений. Именно благодаря таким усилиям возможно движение к более надежным и объективным научным открытиям, которые способны приносить реальную пользу обществу и медицине.

Проблема воспроизводимости — один из показателей зрелости научного сообщества, а успешное её решение требует совместных усилий исследователей, издателей, грантодающих организаций и государственных структур. Только объединяя ресурсы и компетенции, возможно создать научную систему, работающую прозрачно и устойчиво, которая противостоит вызовам современного мира и способствует развитию новых технологий и методов лечения. Таким образом, результаты проекта в Бразилии — это не только тревожный сигнал, но и шанс для переосмысления научных практик, повышения качества инфекций и укрепления доверия к биомедицинским исследованиям в глобальном масштабе.