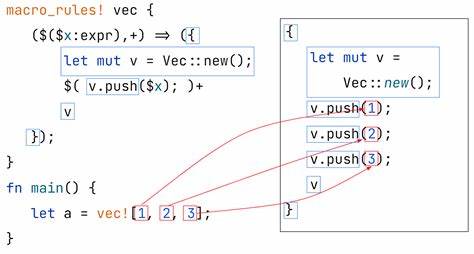

В современном мире программирования Rust становится всё более популярным благодаря своей безопасности, производительности и богатому набору возможностей. Одной из таких возможностей являются proc-макросы — мощный инструмент метапрограммирования, который позволяет разработчикам автоматически генерировать код. Однако вместе с их удобством и гибкостью возникает и немаловажная проблема: компиляция кода, порождаемого этими макросами, может существенно увеличивать время сборки проектов. Важно понять, сколько именно кода генерируют proc-макросы и как это отражается на процессе компиляции, чтобы оптимизировать разработку и повысить её эффективность. Proc-макросы в Rust — это специальный тип макросов, которые позволяют расширять язык за счёт пользовательских процедур, которые исполняются на этапе компиляции.

Они активируются через определённые аннотации или derive-макросы, и в итоге создают дополнительные участки кода, которые обычно не пишутся вручную. Существует несколько аспектов, связанных с затратами времени на работу proc-макросов. Прежде всего, это компиляция самого proc-макроса — отдельного crate, который должен быть собран, чтобы можно было выполнить макросы в основном проекте. Во-вторых, это время сборки всех зависимостей данного proc-макроса, включая популярные библиотеки, такие как proc-macro2, syn и quote, которые являются основой для написания пользовательских макросов. Третья составляющая — это непосредственно время выполнения макроса во время компиляции проекта.

И наконец, четвёртая — время компиляции кода, сгенерированного макросом, которое может быть значительным, особенно в больших кодовых базах. Одной из любопытных проблем является то, что даже при выполнении команды cargo check, которая обычно выполняет только анализ кода без генерации бинарников, компиляция proc-макросов и их зависимостей всё равно происходит полностью. Это объясняет, почему выходные данные cargo check содержат строку "Compiling" для некоторых crate — они всё-таки проходят полноценную компиляцию. Это, безусловно, влияет на время прозрачной сборки, замедляя процесс, несмотря на кажущуюся простоту операции. Интересно, что затраты, связанные с компиляцией самих proc-макросов и их зависимостей, как правило, проявляются преимущественно при чистых сборках, то есть когда проект собирается с нуля.

Между тем, время запуска proc-макросов в рамках каждого билд-процесса и сложность компиляции сгенерированного ими кода влияют как на чистые сборки, так и на промежуточные. Особенно важно заострить внимание на втором варианте, поскольку часто масштабируемые проекты с обширным применением макросов могут испытывать именно здесь наибольшие торможения в процессе разработки. Традиционные инструменты, такие как cargo-expand, позволяют разработчикам видеть, какой конкретно код получается на выходе после применения макросов, но такой подход не всегда практичен, особенно для крупных проектов, где количество генерации кода исчисляется сотнями тысяч строк. Кроме того, многие программисты не знакомы с этим инструментом или не используют его систематически. Для решения этих задач был введён новый флаг компилятора Rust в Nightly-сборках — -Zmacro-stats.

Он предназначен для того, чтобы автоматически собирать статистику о том, сколько строки и байтов кода сгенерировано каждым макросом в проекте, включая как proc-макросы, так и декларативные макросы. Это помогает получить чёткое представление о влиянии каждого макроса на итоговый объем кода, что становится незаменимым инструментом для анализа и оптимизации. Использовать этот флаг можно двумя способами. Если нужно оценить один конкретный crate, достаточно вызвать команду cargo +nightly rustc с параметром -Zmacro-stats. Для получения общей информации по всем crate проекта подойдёт установка переменной RUSTFLAGS с этим флагом и выполнение обычной сборки через cargo +nightly build.

Рассмотрим простой пример программы на Rust, которая выводит строку "yellow bird" и содержит тестовую функцию. Вывод статистики -Zmacro-stats отображает использование макросов println!, #[test] и связанных с форматированием кода. Например, println! генерирует всего одну строку кода размером в 63 байта, а #[test] в таком режиме не добавляет кода вовсе, поскольку тесты обычно пропускаются при обычной сборке. Для более сложного примера рассмотрим структуру Point с множеством derive-маcкросов — как встроенных в Rust, так и из сторонних библиотек, таких как derive_more, serde и arbitrary. Анализ показывает, что некоторые proc-макросы генерируют значительное количество кода — например, serde::Deserialize — более 150 строк, а arbitrary::Arbitrary — порядка 80 строк.

Это внушительный объём для простой структуры с двумя полями, и он напрямую влияет на время компиляции. Интересно отметить, что некоторые макросы влияют друг на друга. В частности, arbitrary::Arbitrary вызывает дополнительные макросы thread_local!, которые генерируют дополнительный код, увеличивая итоговую сложность проекта. Дальнейший эксперимент с использованием атрибутного макроса #[tracing::instrument] и декларативных макросов из библиотеки tracing показывает, что на функцию приходится порядка 230 строк сгенерированного кода. И речь только об одной функции.

В больших проектах, где таких функций и структур десятки и сотни, совокупный размер сгенерированного кода становится огромным фактором, замедляющим компиляцию. Знание точного «веса» каждого макроса помогает разработчикам принимать обоснованные решения. Иногда замена тяжёлого макроса на более лёгкий аналог или отказ от использования определённых derive-решений может привести к заметному уменьшению времени сборки. В приведённом выше случае, оптимизации кода, убравшие ненужные или слишком тяжёлые макросы, привели к снижению compile time на 20%, что является впечатляющим результатом для крупных проектов. Сами разработчики Rust советуют использовать -Zmacro-stats именно в крупных и активно разрабатываемых кодовых базах как инструмент измерения и мониторинга размера генерированного кода.

В небольших проектах затраты времени компиляции обычно не столь критичны, и такой детальный анализ часто не оправдан. Кроме того, если определённый proc-макрос отвечает за значительную часть генерации кода, например, 25% общего объёма после расширения, стоит внимательно проанализировать его применение. Возможные пути решения включают отказ от такого макроса, поиск более оптимального средства для решения той же задачи или использование альтернативных библиотек, особенно если функционал базируется на популярных, но тяжеловесных решениях, таких как serde. В итоге, в экосистеме Rust, где correctness и performance являются ключевыми преимуществами, proc-макросы остаются мощным и полезным инструментом, но требуют внимательного и вдумчивого подхода к их использованию, особенно в масштабных проектах. Инструменты вроде -Zmacro-stats позволяют получить необходимые данные для принятия обоснованных решений и эффективного управления сложностью кода.

Для профессиональных разработчиков Rust, ключевым аспектом развития и поддержки крупных систем становится баланс между экспрессией и производительностью. Анализ объёма генерируемого кода с помощью новых возможностей компилятора помогает не только улучшить время сборки, но и повысить качество архитектуры программного обеспечения в целом. Подводя итог, можно сказать, что понимание того, сколько кода генерируют proc-макросы и как это влияет на процесс компиляции, является важным шагом на пути к эффективной и производительной разработке на Rust. Новые инструменты и практики анализа способствуют более прозрачному и управляемому использованию этой технологии, открывая дорогу к оптимизации и улучшению опыта написания и поддержки кода.